Импрессионный перелом мыщелка

Содержание

Импрессионный перелом латерального мыщелка большеберцовой кости

Травмы конечностей особенно часто случаются зимой из-за обледенений количество неудачных падений резко возрастает. Тяжелее всего протекают травмы суставов. Принося множество неудобств, они плохо поддаются излечению и заживают долго.

Перелом мыщелка большеберцовой кости, компрессионный или импрессионный (внутри сустава) один из наиболее распространенных. Он может случиться, когда пострадавший падает с разогнутыми конечностями или при других обстоятельствах.

Особенности этой травмы

Перелом мыщелков большеберцовой кости – повреждение утолщения на ее конце. В этом месте происходит прикрепление связок с мышцами. Их два – внутренний (медиальный) и наружный (латеральный). Мыщелки достаточно хрупки, поскольку покрыты хрящами. Эта ткань отличается от костной эластичностью, она не так стойка к внешним воздействиям.

Оскольчатый перелом мыщелка большеберцовой кости следствие ее смещения. Когда человек падает, они резко сдавливаются. В эпифизный губчатый состав вжимается плотный слой метафиза. Эпифиз делится на пару частей, переламывая мыщелки.

Определить, какая именно часть сломалась, можно по внешним признакам:

- голень сдвинулась наружу – произошел перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости вследствие смещения,

- голень сдвинулась внутрь – повредился мыщелок внутренний.

Также выделяют полные сломы, когда мыщелок отделяется. При не совсем полном переломе вероятно вдавливание или трещины – но без отделения. Также перелом малоберцовой или большеберцовой кости с пострадавшим мыщелком может быть со смещением или без него.

Часто такие травмы сопровождаются сопутствующими неприятностями:

- травмой кости малоберцовой,

- связочными и менисковыми надрывами, разрывами,

- сломами возвышения между мыщелками.

Симптомы и диагностика

Переломы мыщелков большеберцовой кости имеют характерную симптоматику:

- боли,

- нарушения суставного функционирования,

- гемоартроз,

- специфическая деформация,

- боковые перемещения коленного сустава.

Боли не всегда зависят от тяжести травмы. Перелом наружного мыщелка большеберцовой кости со смещением может и не ощущаться. Поэтому поврежденную область должен прощупывать специалист. Так врач определяет наличие болей в определенных точках. Самостоятельно можно просто надавить на сустав колена. Если ощущения неприятны – лучше посетить травматолога.

Гемоартроз, достигающий иногда существенных размеров, также характерен для таких травм. Дело в том, что сустав увеличивается в объемах, нарушая при этом кровообращение. В таком случае врач отправляет пострадавшего на пункцию, заключающуюся в избавлении от скопившейся крови.

Подозрения на перелом медиального или латерального мыщелка большеберцовой кости могут появиться и после простукивания пальцами оси голени. Если боль при этом сильна, значит, они, по всей вероятности, сломаны. Очень больно будет и при каждом движении пострадавшим коленом. Позу, в которой будет полегче, найти непросто. Любая смена положения ноги ведет к новым болевым приступам.

Лечение

Лечится перелом мыщелков или межмыщелкового возвышения большеберцовой кости с учетом специфики травмы. Сначала отломки вправляют – если они есть. Затем их фиксируют до наступления тотальной консолидации. К конечности прикладывают ледяной мешок.

Если произошла трещина или неполный перелом внутреннего или наружного мыщелка большеберцовой кости, шины из гипса обеспечивают иммобилизацию – от верхней трети бедра до пальцев. Ставится она на месяц.

Первые дни требуется покой. Дальше можно перемещаться на костылях. Днем шину убирают, чтобы коленом можно было активно двигать. Количество упражнений надо потихоньку наращивать.

В стационаре делают вытяжение, клеевое или скелетное, а также одномоментное вправление руками, фиксируя затем на постоянном вытяжении. Когда случается не большой перелом мыщелка берцовой кости с сопутствующим смещением, вытягивают за голень клеевым методом. Применяется пара вправляющих боковых петель.

При краевом переломе наружного мыщелка большеберцовой кости боковую петлю устанавивают так, чтобы направлять тягу кнаружи изнутри. Так устраняется типичная деформация, а смещенный мыщелок вправляется и удерживается в правильном положении.

Если при переломе случается сильное смещение, подвывих или вывих одного или обоих мыщелков, приходится выполнять скелетное вытяжение. Для этого применяется клемма за лодыжку.

Для приближения одного к другому мыщелков, ушедших в стороны, подойдет аппарат системы Н.П. Новаченко или же боковые петли. Иногда при этом приходится вручную вправлять сместившиеся отломки. Используется обезболивание:

В случае применения вытяжения, при отсутствии острых болей к интенсивным движениям можно переходить уже через несколько дней. Ранняя активность способствует достижению лучшего вправления отломков, созданию конгруэнтности поверхностей суставов.Клеевое, равно как и скелетное, вытяжение устраняется обычно месяц спустя после установки. После скелетного на полмесяца ставят дополнительно вытяжение клеевое. Когда вытяжение снято окончательно, пострадавший может становиться на ноги, не сильно нагружая травмированную ногу. Полностью активировать ее можно будет не ранее, чем еще через месяц.

Оперативное вмешательство

Проводить операцию приходится, если:

- не помогло вправление отломков,

- не помогла закрытая репозиция с дальнейшим вытяжением,

- внутри сустава ущемился отломок,

- есть перелом меж мыщелками,

- фрагменты компрессированы ярко,

- ущемились сосуды, нервы.

Не всегда помогает даже скелетное вытяжение, обеспечивающее обычно наилучшее сопоставление отломков. Так показаний к операциям становится больше, такую рекомендацию врачи дают пострадавшим чаще.

Если повреждения свежи, выполняют артротомию. При этом имеющиеся в суставе мельчайшие частицы удаляют абсолютно, а крупные подвергают фиксации:

- гвоздиком,

- спицами,

- винтом,

- особыми пластинами для опоры.

При переломах открытых или с множеством осколком проводят наружный остеосинтез с помощью аппарата Илизарова. Костно-пластическую процедуру по Ситенко проводят, если обнаружен:

- застарелый закрытый перелом внутреннего или наружного мыщелка,

- оседание мыщелков – вторичное, вследствие интенсивной нагрузки на травмированную ногу,

- свежая травма с большой компрессией.

Сустав вскрывают, а затем выполняют остеотомию. В итоге верхняя часть пострадавшего мыщелка поднимается до высоты мыщелка второго. Суставные области обязаны находиться в единой плоскости. Получившуюся при этом пустоту заполняют клином. Его заранее готовят из кости – ауто- или гетерогенной. Собранные фрагменты фиксируют пластиной и шурупами.

Затем рану ушивают, проводят дренаж. После операции осуществляют иммобилизацию. Дренаж убирают через три-пять дней.

Необходимо выполнять ЛФК, основанную на пассивных упражнениях, чтобы предотвратить суставную контрактуру. Показаны тепловые процедуры. Когда стихает боль, можно разрабатывать пострадавший сустав.

После обычного остеосинтеза легкую нагрузку по оси допускают три месяца спустя, после костной пластики – через четыре месяца. Целиком опираться на конечность можно будет через пять месяцев. Итоги лечения будут положительными, если оно проводится корректно, а пациент соблюдает все рекомендации доктора.

Как лечить перелом мыщелка большеберцовой кости

Согласно статистике, нарушения целостности нижних конечностей встречаются довольно часто. Перелом мыщелка большеберцовой кости происходит обычно при падении. Большое количество травм возникает в период гололеда, но отмечается отклонение и во время приземления на ноги с высоты (при выпрямленных коленях). Частота повреждения не зависит от количества лет и пола.

Что представляет собой этот перелом

Перелом проксимального участка большеберцовой кости (область колена) включает любые виды нарушении целостности, локализованные выше бугристости, где расположены мыщелки. У бедренной кости их два – медиальный (внутренний) и латеральный (наружный).

Мыщелок представляет собой костно-хрящевое возвышение, к нему прикреплен связочный аппарат и мышечные волокна. Так как он является структурой более хрупкой, чем основная костная часть, то более всего подвержен переломам. Во время падения или удара происходит резкое сдавление или сдвиг с переломом одного или двух мыщелков.

Переломы могут быть полными и неполными. В первом случае наблюдается трещина, размозжение или ограниченное вдавление хряща.

При полном переломе мыщелок (или его фрагмент) отходит полностью. Повреждение может быть сочетанным, когда происходит разрыв связок или повреждение мениска, а также травма межмыщелкового возвышения.

Отдельно выделяются также компрессионный и импрессионный переломы.

Основные причины нарушения

Причинами появления перелома является любое сильное воздействие на площадку сустава, происходящее по оси с ротацией (разворотом). Это наблюдается при таких ситуациях и отклонениях:

- падение на выпрямленные ноги с высоты (в 20%);

- удар водителя или пассажиров о бампер машины коленом при ДТП (50% от всей диагностированной патологии);

- болезни опорно-двигательного аппарата;

- изменения строения костей и других тканей в пожилом возрасте.

Обычно наблюдается перелом латерального мыщелка, на втором месте стоит повреждение обоих, и только в редких случаях бывает травма внутреннего.

Симптомы

Первым симптомом нарушения целостности мыщелков является возникновение боли сразу после удара или падения. Кроме того, отмечаются такие признаки:

- Колено быстро вспухает, движения в нем становятся ограниченными.

- Пострадавший не может опираться на ногу.

- Возникает разной степени выраженности боль, которая усиливается при постукивании и пальпации, а также при попытке встать на ногу.

- У сустава отмечается ненормальная подвижность в боковых направлениях. Перелом наружного мыщелка приводит смещению голени в латеральном направлении, а внутреннего – в медиальном.

- В суставной полости скапливается кровь (гемартроз), в результате чего происходит его увеличение в объеме.

- В зависимости от разновидности нарушения (внутреннего или наружного) возникает соответственно варусная или вальгусная деформация колена.

Степень болезненности в области колена зачастую не соответствует сложности травмы. Поэтому поводом для обращения к специалисту может служить резкая боль при самостоятельном надавливании на точки в области колена.

Как проводится диагностика

Опытный специалист может определить перелом мыщелка бедренной кости уже по основным признакам и после пальпации. Но так как травма обычно бывает сочетанной, то для уточнения применяется дополнительная диагностика.

Довольно точную картину поражения можно увидеть при помощи рентгена, который делается в двух проекциях (прямо и боком).

Это позволяет увидеть наличие трещины, перелома, степени смещения мыщелков с деформацией, а также возможные нарушения других структур и тканей в области коленного сустава.

При вдавленном переломе используется снимок суставной площадки. Для определения протяженности перелома назначаются снимки в косой проекции.

Обычно проведения рентгеновской диагностики бывает достаточно для уточнения диагноза. Если по какой-то причине ее результаты не устраивают специалиста, то более точную картину патологии можно получить с помощью КТ или МРТ. Эти исследования помогают диагностировать скрытые формы переломов и разрывы связок.

Если перелом проходит через оба мыщелка, то такое отклонение называется чрезмыщелковым переломом. Компрессионная форма (сдавление) выглядит при исследовании неровной линией с множественными обломками. Импрессионный перелом латерального мыщелка большеберцовой кости или медиального, который переводится как «вдавленный» может сочетаться с компрессионным.

Важно! Обычно лечение проводится врачом-травматологом. Но если признаки указывают на повреждение сосудов или нервов, то в данном случае рекомендуется консультация нейрохирурга или сосудистого хирурга.

Гипсовая повязка и вытяжение

При трещинах, или частичном переломе внутреннего мыщелка (или наружного) осколки сопоставляются для восстановления конгруэнтности сустава. После этого накладывается гипс от середины бедра и до пальцев на стопе, одновременно используется ЛФК и физиотерапия.

Обычно иммобилизация снимается через 6 или 8 недель, но в течение 3 месяцев рекомендуется хождение с костылями и максимальное щажение больного сустава.

Если имеется внутрисуставной перелом, или отмечается значительное смещение мыщелка, то в этом случае лечение несколько отличается. Обычно практикуется вытяжение с предварительной ручной репозицией или без нее.

Когда выявляется перелом обоих мыщелков или в случае значительного смещения одного и вывих другого, то пациенту назначается скелетное вытяжение на протяжении 6 недель.

Сроки лечения и реабилитация в тяжелых случаях занимают больше времени из-за низкой скорости сращения. При внутрисуставном повреждении разрешается слегка опираться на поврежденную ногу только спустя 60 дней. А полностью опираться на нее только через 4 или 6 месяцев.

Оперативное лечение

Показаниями к хирургическому вмешательству являются:

- невозможность вручную сопоставить обломки;

- наличие очень значительного смещения;

- ущемление части мыщелка в суставной полости;

- сдавление или повреждение сосудов и нервов.

Обычно в этом случае проводится артротомия, когда сустав вскрывают и удаляют мелкие обломки. Крупные фрагменты фиксируются на их месте с помощью различных приспособлений (опорные пластины, спицы или винты). Открытые переломы с наличием множественных осколков исправляют аппаратом Илизарова.

Застарелые переломы, нарушения с выраженной компрессией или вторичное оседание мыщелка требуют применения костнопластической операции по методике Ситенко.

Сустав вскрывается, убираются мелкие фрагменты костей, а потом один мыщелок выравнивают по высоте с другим за счет внедрения куска собственной или донорской кости. Крепление осуществляется за счет шурупов и пластин.Рана ушивается, в нее вставляется дренаж, который удаляется через 4 дня при условии отсутствия осложнений.

Реабилитация

Длительность реабилитации зависит от степени тяжести перелома, скорости репаративных процессов, наличия разрывов связок, сдавления нервов и сосудов. В каждом конкретном случае определить длительность восстановления может только специалист.

Легкая нагрузка даже при незначительном переломе на ногу разрешается только спустя 3-4 недели после травмы с использованием костылей. Только в этом случае исключается возможность проседания поврежденного мыщелка.

Обычный образ жизни пациент сможет вести только спустя полгода после начала лечения. А при тяжелых видах патологии этот срок удлиняется до одного года. Для восстановления подвижности колена и укрепления мышц вокруг него применяется лечебная физкультура и физиотерапевтические методы.

Рекомендуется во время реабилитации принимать витаминные комплексы и препараты с содержанием кальция. В это время лучше отказаться от вредных привычек и снизить потребление калорий для снижения избыточной массы тела.

Возможные осложнения

После произошедшего перелома могут возникать следующие осложнения:

- воспаление тканей сустава с дегенерацией;

- развитие остеопороза;

- выраженная деформация колена;

- потеря подвижности и развитие контрактуры (при длительном использовании гипсовой повязки);

- инфицирование при открытой форме перелома с повреждением мягких тканей или после операции.

Важно! Данные виды осложнений можно легко избежать при своевременном и грамотном лечении. Поэтому не следует затягивать с обращением к врачу, даже если травма кажется незначительной.

Заключение

Перелом мыщелка большеберцовой кости является сложной патологией, которая требует немедленной консервативной терапии, а по необходимости и оперативного вмешательства. В противном случае может развиться артроз коленного сустава с деформацией, и человек станет инвалидом.

Ортопед. Стаж: 4 года.

Образование: Диплом по специальности «Лечебное дело (Лечебно-профилактическое дело) «, Ижевская государственная медицинская академия (2015 г.)

Курсы повышения квалификации: «Ортопедия», Ижевская государственная медицинская академия (2019 г.)

Импрессионный перелом мыщелка большеберцовой кости

рентгенограммыобычно происходят при насильственном отведении ноги. Переломы медиальной площадки, как правило, результат сильного приведения дистального отдела голени. Если в момент повреждения колено разогнуто, чаще возникает передний перелом. Большинство поздних мыщелковых переломов происходит при травме, когда коленный сустав в момент удара был согнут.

СкрытыеНа основании анатомических признаков

Без своевременной репозиции отломков прогноз неблагоприятный в отношении функции колена. Развивается деформирующий артроз.

Перелом мыщелка без смещения подлежит консервативному лечению. Применяют гипсовую повязку с тазовым поясом на 12—14 дней, затем назначают массаж, активные движения. Осторожную нагрузку с костылями разрешают к концу месяца.При обычных свежих повреждениях производят артротомию.

Фрагменты, свободно лежащие в полости сустава, удаляют. Крупные отломки вправляют и фиксируют винтом, гвоздем, спицами или специальными Г- и Т-образными опорными пластинами. При многооскольчатых повреждениях и открытых переломах осуществляют наружный остеосинтез с использованием аппарата Илизарова.

Перелом мыщелков большеберцовой кости – внутрисуставное повреждение боковых отделов верхнего эпифиза большеберцовой кости. Выявляется у людей любого возраста и пола.

Возникает вследствие прямого удара в область коленного сустава, падения на колено либо на выпрямленные ноги (в последнем случае, как правило, образуются переломы с вдавлением отломков).

Иногда данный вид переломов большеберцовой кости наблюдается при автодорожной травме вследствие удара коленом о переднюю панель. Чаще всего диагностируются переломы наружного мыщелка, второе место по распространенности занимают переломы обоих мыщелков и третье – переломы внутреннего мыщелка.

Класс А: переломы мыщелков большеберцовой кости

. Эти переломы обычно захватывают внутренний мыщелок и могут быть передними или задними. Рекомендуемый метод лечения — открытая репозиция с внутренней фиксацией.необходимы снимок с выведением проекции суставной площадки и проведение нагрузочных проб для выяснения целостности связок коленного сустава.

Если связки повреждены, показано оперативное восстановление. Консервативное лечение перелома без смещения и повреждений связок включает: 1) аспирацию крови при гемартрозе; 2) наложение давящей повязки или задней лонгеты сроком от нескольких дней до 3 нед с полной разгрузкой конечности; 3) раннюю консультацию ортопеда.

Если больной

зависит от типа перелома, опыта и мастерства хирурга-ортопеда, возраста больного и его дисциплинированности. Настоятельно рекомендуется срочная консультация хирурга-ортопеда.

коленного сустава необходимо тщательно просмотреть на наличие отрывных фрагментов головки малоберцовой кости, мыщелков бедра и межмыщелкового возвышения, указывающих на повреждение связочного аппарата.

Расширение суставной щели в сочетании с переломом противоположного мыщелка предполагает повреждение связок. Для выявления скрытых компрессионных переломов могут понадобиться томограммы.Как правило, больной

переломы мыщелков большеберцовой костипереломы проксимального отдела большеберцовой костиСпасибо, что прочитали, получите подарок!

При переломе мыщелков большеберцовой кости со смещением предлагается пользоваться вытяжением: при переломах одного мыщелка — клеевыми тягами, при переломе двух — скелетным вытяжением за лодыжки. Накладывают две вправляющие боковые петли. Одна из них располагается непосредственно над суставной щелью в области колена.

Тяга от нее направляется в сторону сломанного мыщелка. Вторая боковая петля располагается на голени непосредственно над голеностопным суставом.

При свежих переломах со значительной компрессией, неправленых и застарелых переломах, а также вторичном оседании мыщелков из-за преждевременной нагрузки на ногу выполняют костнопластическую операцию по Ситенко.

Вскрывают сустав, производят остеотомию, приподнимают верхний фрагмент мыщелка так, чтобы его суставная поверхность располагалась на одном уровне и в одной плоскости с поверхностью второго мыщелка, а затем вводят в образовавшуюся щель клин, изготовленный из аутогенной или гетерогенной кости.

Фрагменты скрепляют стягивающими шурупами и пластиной.Переломы могут быть полными или неполными, со смещением или без смещения. К неполным повреждениям относятся размозжения хряща, ограниченные вдавления и трещины. Полные повреждения сопровождаются отделением всего мыщелка или его части.

Переломы мыщелков могут сочетаться с повреждением связок коленного сустава, повреждениями менисков, переломами малоберцовой кости и межмыщелкового возвышения. При автодорожных происшествиях и падениях с высоты могут также выявляться переломы других костей конечностей, ЧМТ, переломы таза и позвоночника, тупая травма живота и повреждение грудной клетки.

Класс А: VI тип (оскольчатый)госпитализированКласс А: I тип (без смещения)

Проекция суставной площадки большеберцовой костижалуетсявозможны и у пожилых людей. Первичные рентгенограммы представляются в норме; тем не менее больные продолжают жаловаться на боли, особенно в области внутреннего мыщелка. Эти переломы — усталостные и при подозрении на них следует провести сканограмму.

можно разделить на пять категорий: Класс А: переломы мыщелков Класс В: переломы бугристости большеберцовой кости Класс Г: подмыщелковые переломы Класс Д: переломы эпифизеолизов, переломы проксимального отдела малоберцовой кости(Visited 36 times, 1 visits today)При переломе обоих мыщелков рекомендуется пользоваться петлями, проникающими одна через другую в разных направлениях.

После проведения остеосинтеза рану послойно ушивают и дренируют. При стабильной фиксации иммобилизация в послеоперационном периоде не требуется. Дренаж удаляют на 3-4 сутки, затем начинают ЛФК с пассивными движениями для предотвращения развития посттравматической контрактуры сустава. Назначают тепловые процедуры.

После уменьшения болей переходят к активной разработке сустава. Легкую осевую нагрузку на конечность при обычном остеосинтезе разрешают через 3-3,5 мес., при проведении костной пластики – через 3,5-4 мес. Полная опора на ногу возможна через 4-4,5 мес.В момент травмы появляется резкая боль в колене.

Колено увеличено в объеме, при переломе внутреннего мыщелка может выявляться варусная деформация, при переломе наружного – вальгусная. Движения и опора резко ограничены. Наблюдается патологическая подвижность при боковых движениях в суставе.Аккуратно надавливая на мыщелки одним пальцем, обычно можно четко определить зону максимальной болезненности. Имеется выраженный гемартроз, который иногда становится причиной резкого расширения сустава и нарушений местного кровообращения..

Неотложная помощь при этих переломах включает лед, приподнятое положение конечности, иммобилизацию задней лонгетой, аспирацию крови при гемартрозе (при строгом соблюдении правил асептики) и госпитализацию для скелетного вытяжения.

, рекомендуется скелетное вытяжение по Buck с активными двигательными упражнениями.

. У соблюдающего режим амбулаторного больного без сопутствующих повреждений связок перелом мыщелка без смещения можно лечить аспирацией гемартроза с последующим наложением давящей повязки. К конечности прикладывают пузырь со льдом и придают ей приподнятое положение не менее чем на 48 ч.

Если через 48 ч рентгенограммы остаются без изменений, можно начинать движения в коленном суставе и упражнения для четырехглавой мышцы бедра. До полного выздоровления ногу не следует полностью нагружать. Можно использовать частичную нагрузку с ходьбой на костылях или гипсовый тутор.

Переломы мыщелков большеберцовой кости

Лечение переломов мыщелков большеберцовой кости

на боль и припухлость, при этом его колено слегка согнуто. При осмотре часто можно обнаружить ссадину, указывающую на место удара, а также выпот и уменьшение объема движений из-за болей.

Вальгусная или варусная деформация обычно указывает на отлом мыщелка. После выполнения простых рентгенограмм для диагностики скрытых повреждений связок или менисков могут потребоваться рентгенограммы под нагрузкой.

Силы, в норме действующие на суставнуюПереломы мыщелков большеберцовой кости

Переломы проксимального отдела большеберцовой костиВ случае недостаточной эффективности проводимого лечения применяют специальный съемный аппарат, который состоит из дуги и трех пелотов.

Два пелота оказывают давление на мыщелки голени, третий устанавливается в области бугристости большеберцовой кости.

Вращением винтов этого пелота удается добиться дозированного давления на мыщелки большеберцовой кости.

Прогноз при адекватном сопоставлении отломков, соблюдении рекомендаций врача и сроков лечения обычно удовлетворительный.

Отсутствие полной анатомической репозиции, а также преждевременная осевая нагрузка на сустав могут спровоцировать оседание отломка, что становится причиной формирования вальгусной или варусной деформации конечности с последующим развитием прогрессирующего посттравматического артроза.

Основным методом инструментальной диагностики является рентгенография коленного сустава. Рентгеновские снимки выполняют в двух проекциях. В абсолютном большинстве случаев это позволят достоверно установить не только факт наличия переломов, но и характер смещения отломков. При неоднозначных результатах рентгенографии пациента направляют на КТ сустава.

При подозрении на сопутствующее повреждение мягкотканных структур (связок или менисков) назначают МРТ коленного сустава. Иногда переломы мыщелков сопровождаются сдавлением нервов и сосудов, при подозрении на повреждение сосудисто-нервного пучка (повреждение сосуда и повреждение нерва) назначают консультации сосудистого хирурга и нейрохирурга.

Переломы мыщелков большеберцовой кости

Класс А: III тип (компрессионный, с отрывом мыщелка)Пребывание в гипсовой повязке более 4—8 нед с момента повреждения дисциплинированному больному не рекомендуется из-за высокой частоты развития контрактур коленного сустава.

Если больной амбулаторный и не имеет повреждений связок, но в то же время недисциплинирован, рекомендуется иммобилизация гипсовой повязкой. Активные изометрические упражнения для тренировки четырехглавой мышцы бедра следует начинать рано, а гипсовую повязку оставлять до полного заживления.

Госпитализированных больных без повреждений связок обычно лечат методом скелетного вытяжения в сочетании с ранними двигательными упражнениями.

часто сочетаются с рядом серьезных повреждений коленного сустава. 1. Эти переломы часто сопровождаются повреждениями связок и менисков как по отдельности, так в сочетании. При переломе наружного мыщелка следует заподозрить повреждение коллатеральной связки, передней крестообразной связки и наружного мениска. 2.

После этих переломов могут наблюдаться либо острые, либо проявляющиеся позже повреждения сосудов.Дляплощадкувстречаются нередко. Они были классифицированы Hohl на основании анатомических данных и принципов лечения. Рассматривая переломы мыщелков большеберцовой кости, следует указать, что под отломом мыщелка имеют в виду смещение вниз его более чем на 4 мм.Серьезная деформация коленного сустава может возникнуть после, казалось бы, незначительных переломов проксимального отдела большеберцовой кости у детей. Причина ее остается неясной. Она появляется у детей до 4-летнего возраста и проявляется вальгусной деформацией коленного сустава через 6—15 мес после травмы.

включают переломы, располагающиеся выше бугристости большеберцовой кости. Их следует разделить на внесуставные и внутрисуставные. К внутрисуставным переломам относятся повреждения мыщелков, в то время как к внесуставным — переломы межмыщелкового возвышения, бугорков и подмыщелковые переломы. Эпифизарные переломы большеберцовой кости считают внутрисуставными.

Переломы проксимального отдела малоберцовой кости особого значения не имеют, поскольку малоберцовая кость не несет весовой нагрузки.

Однако при переломе мыщелков tibia со смещением часто не удается произвести точную репозицию отломков. Рекомендуется оперативное лечение.При переломе мыщелков большеберцовой кости механизм повреждения, некоторые симптомы и последующее течение весьма сходны с таковыми при переломе мыщелков бедра.

Лечение данной патологии осуществляется в условиях травматологического отделения. При поступлении травматолог выполняет пункцию коленного сустава и вводит в сустав новокаин для обезболивания перелома. Дальнейшая тактика определяется с учетом особенностей повреждения.

При неполных переломах, трещинах и краевых переломах без смещения накладывают гипс на 6-8 нед., назначают ходьбу на костылях, направляют пациента на УВЧ и ЛФК. После прекращения иммобилизации рекомендуют продолжать использовать костыли и не опираться на конечность в течение 3 месяцев с момента травмы.

могут сопровождаться развитием нескольких серьезных осложнений. 1. После длительной иммобилизации возможна полная потеря движений в коленном суставе. 2. Несмотря на оптимальное лечение, может развиться дегенеративный артроз. 3.

Даже при первично несмещенных переломах в первые несколько недель может развиться угловая деформация коленного сустава.

. Неотложная помощь при этих переломах включает лед, иммобилизацию задней лонгетой и точную рентгенологическую диагностику со срочным направлением к специалисту. Лечение варьируется от гипсовой иммобилизации с разгрузкой конечности до оперативной репозиции или скелетного вытяжения.Класс А: II тип (локальная компрессия)

Четыре наиболеевыявления этих переломов

Осложнения переломов мыщелков большеберцовой кости

большеберцовой кости, влючают сдавление по оси с одновременной ротацией. Переломы происходят, когда одна из сил превосходит прочность кости. Переломы, возникающие от действия прямого механизма, например падения с высоты, составляют около 20% переломов мыщелков.

Дорожно-транспортные происшествия, когда бампер автомобиля наносит удар по проксимальному отделу большеберцовой кости, являются причиной приблизительно 50% этих переломов. Остальные переломы вызываются комбинацией сдавления по оси и одновременного ротационного напряжения.

Создается впечатление, что развитие этой

Внутренний и наружный мыщелки большеберцовой кости

Перелом мыщелков большеберцовой кости. Клинические рекомендации

- Мыщелок большеберцовой кости

- кость

- костный отломок

- фиксатор внутренний

- фиксатор внешний

- прочность конструкции

- нагрузка

- фиксация

- стабильность фиксации

- несостоятельность фиксации

- импрессия

- импрессионный перелом

- импрессионный отломок

- импрессионная зонав

- консолидация перелома

- аутотрансплантат

- аллотрансплантат

- контрактура коленного сустава

МББК – мыщелки большеберцовой кости

ПЭББК – проксимальный эпифиз большеберцовой кости

АВФ – аппарат внешней фиксации

ORIF (open reduction internal fixation) открытая репозиция с внутренней фиксацией

КП – костная пластика

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты

LCP – (locking compression plate) – пластины с угловой стабильностью

КТ — компьютерная томография

МРТ – магниторезонансная томография

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации

МНО – международное нормализованное отношение

Термины и определения

Мыщелок большеберцовой кости – половина проксимального эпифиза большеберцовой кости, несущая суставную поверхность

Плато большеберцовой кости – две суставных поверхности медиального и латерального мыщелков большеберцовой кости

Внутренний фиксатор – ортопедический имплантат, вживляемый под кожу пациента, и соединяющий костные отломки при лечении переломов, деформаций или ложных суставов

Костный отломок – часть кости, отделённая вследствие повреждения при травме, хирургическом вмешательстве или деструктивном процессе

Импрессия – процесс формирования перелома суставной поверхности вследствие избыточного давления сочленяющейся кости, превышающего прочность губчатой костной ткани, а также результат импрессионного перелома

Импрессионный отломок – отломок, содержащий часть суставной поверхности, который опустился ниже уровня неповреждённого суставного хряща

Импрессионная зона – часть суставной поверхности, ограниченная линией перелома, которая опустилась по отношению к уровню неповреждённой суставной поверхности

Фрагментация импрессионной зоны – множественность импрессионных отломков внутри импрессионной зоны

АВФ – аппарат внешней фиксации: ортопедическое устройство, содержащее имплантат (выстоящий из кожи чрескостный или экстракортикальный элемент, достигающий кости или внедряемый в неё), и внешнюю (неимплантируемую) опору, соединяющую через чрескостные элементы костные отломки при лечении переломов, ложных суставов или постепенном удлинении (устранении деформации) сегмента

Нагрузка – механическая сила, прикладываемая к конечности, кости и фиксирующей системе в процессе лечения, как правило, повторяющаяся с постоянной периодичностью (циклически)

Фиксация – состояние, при которой достигается относительное или полное обездвиживание отломков

Стабильность фиксации – устойчивость системы к внешним нагрузкам, позволяющая сохранять постоянство взаимной ориентации отломков и оптимальное расстояние между ними

Миграция фиксирующих элементов – потеря оптимального положения фиксирующих элементов вследствие резорбции костной ткани вокруг них, возникающее при превышении величины допустимых циклических нагрузок, их количества или при нарушениях технологии установки элемента в кость (в рамках рассматриваемой темы)

Консолидация перелома – взаимное соединение отломков живой костной тканью вследствие успешного завершения процесса репаративной регенерации

Нарушение консолидации – изменения в репаративной регенерации костной ткани, приводящие к снижению её скорости, прекращению или формированию костной мозоли, недостаточной для осуществления механической функции

Посттравматическая деформация – консолидация перелома с нарушением пространственных, в том числе осевых и ротационных взаимоотношений между отломками

Моделирующая резекция – иссечение части кости для обеспечения максимального контакта отломков в зоне перелома (несращения) или устранение импинджмента сустава

Аутотрансплантат – фрагмент собственной кости пациента, забираемый в донорском месте для пересадки и восполнения дефицита костной ткани (костного дефекта)

Аллотрансплантат – фрагмент костной ткани другого человека (донора), как правило – трупный, прошедший процедуру консервации

Контрактура – ограничение амплитуды движений в суставе

Импинджмент – патологический контакт в суставе с деформированной сочленяющейся костью или элементами металлоконструкции, сопровождающийся болью, дискомфортом и рентгенологической картиной структурных изменений сочленяющихся костей в месте патологического контакта.

1.1 Определение

Перелом мыщелков большеберцовой кости – внутрисуставное повреждение костной ткани проксимального эпифиза, обычно распространяющиеся на метафиз большеберцовой кости, которое проявляется в нарушении целости суставной поверхности и как правило, приводящее к её инконгруэнтности вследствие смещения по проходящей по ней линии перелома или импрессии части суставной поверхности [2, 5, 12]. Они характеризуются склонностью к формированию быстро прогрессирующего артроза коленного сустава, контрактур и стойкого болевого синдрома и требуют оперативного лечения [1, 2, 4]. Целью оперативного лечения является восстановление формы суставных поверхностей, нормализация осевых соотношений и восстановление стабильности и подвижности коленного сустава [1, 5, 6, 7]. Принципами оперативного лечения являются ранняя операция, анатомическая репозиция, восполнение импрессионных дефектов костной ткани, абсолютная стабильность фиксации, ранняя функция, поздняя опорная нагрузка, допустимая после консолидации перелома [7, 10, 19].

1.2 Этиология и патогенез

Согласно современным представлениям, при внутрисуставных переломах проксимального эпифиза большеберцовой кости повреждаются суставной хрящ, губчатая кость с формированием под импрессионной зоной полости костного дефекта и кортикальный слой кости с возможным распространением линий перелома на метафиз и до диафиза включительно [1, 2, 4, 5, 6].

Силами, приводящими к переломам мыщелков, являются избыточная вальгизация, варизация, осевая перегрузка, или их сочетание [3, 5, 6, 7, 11]. Сила направлена преимущественно дистально, по оси голени, но может продолжаться в медиальном или латеральном направлениях, отщепляя один или оба мыщелка [1, 2, 12, 19].

Обычно вначале повреждается латеральный мыщелок и степень его разрушения, как правило, больше, в то время как медиальный мыщелок повреждается реже. Повреждение может сопровождаться повреждением менисков и связок, а при высоких энергиях – тяжелой травмой мягких тканей и ранами в этой области.

Данное повреждение нарушает структуру и функцию весьма сложного и нагружаемого сустава и выступает пусковым механизмом для последующего развития дегенеративно-дистрофического процесса, ответственного за низкие анатомо-функциональные результаты лечения.При оперативном лечении, если удаётся восстановить структуру проксимального отдела большеберцовой кости и, стабильно фиксировав отломки, начать ранние движения без осевой нагрузки, то обычно удаётся достичь не только оптимальной консолидации, но и функционального восстановления коленного сустава.

Однако тяжёлая травма запускает начало дегенеративного процесса, который спустя годы и десятилетия приводит к его терминальной стадии, требующей замены сустава. Чем полнее произведено восстановление проксимального эпифиза большеберцовой кости (мыщелков), тем медленнее развивается артроз, ниже анатомо-функциональные нарушения и тем позже возникают показания к эндопротезированию коленного сустава [1, 7, 11, 19, 21].

1.3 Эпидемиология

По данным разных авторов переломы МББК составляют 13% среди переломов длинных костей нижней конечности, 8 — 10% внутрисуставных и 2 — 6% от числа всех переломов. Экстраполируя данный показатель на официальные статистические данные (за год.

в России наблюдается в среднем более 800000 переломов костей нижних конечностей), можно ориентировочно рассчитать, что обращаемость по поводу этого повреждения обычно на территории нашей страны составляет не менее 15 тысяч пациентов в год [9, 19]. Эти переломы являются причиной длительного и дорогостоящего лечения.

Сроки восстановления трудоспособности составляют от 130 до 280 и более дней, а выход на инвалидность – от 6,1% до 34,9% [11, 19].

Ошибки оперативной технике, некорректный выбор фиксаторов, в частности устройств без угловой стабильности при показаниях к их применению, ограниченное количество углостабильных отверстий, ориентированных на зону повреждения, являются наиболее частыми механическими причинами неудовлетворительных исходов [4, 13].

На исход влияют также общие заболевания, такие, как ожирение, которое предопределяет значимые перегрузки в металлокостном соединении, наличие системных заболеваний (остеопороз, остеомаляция, гормональные нарушения, длительное лечение кортикостероидами), негативно влияющих на репаративный остеогенез в целом и создают риск ухудшения исхода лечения таких повреждений [12, 13, 20].

1.4 Кодирование по МКБ-10

S82.1 — Перелом проксимального конца большеберцовой кости

1.5. Классификация

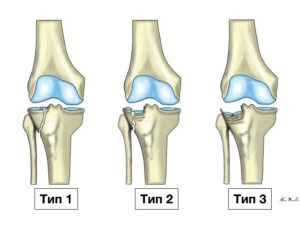

Наиболее распространена клиническая классификация Шацкера (J.Shazker,1979), выделяющая шесть типов перелома, расположены в порядке возрастания тяжести перелома как с точки зрения тяжести последствий и сложности лечения [6].

Тип I. | Чистый расщеп (6%). Этот тип перелома характеризуется формированием треугольно-пирамидального фрагмента и наблюдается у молодых пациентов со средним возрастом 32 года, не имеющих остеопороза, и является результатом высокоскоростного бокового удара: вальгизация с осевой нагрузкой. Высокая прочность губчатой кости молодых не даёт импрессии. Единственный тип, который поддаётся полной закрытой репозиции и допускает фиксацию без пластин. |

Тип II | Расщеп, сочетающийся с импрессией. Механизм: вальгизация с осевой нагрузкой. При этом переломе отщеп наружного мыщелка сопровождается импрессией, которая наблюдается у более пожилых пациентов (средний возраст 50 лет) и более высокой энергии. Чем выше остеопороз, тем больше импрессионный фрагмент и меньше фрагментация. У молодых с крепкой костью импрессионных фрагментов много. |

Тип III. | Чистая центральная импрессия суставной поверхности наружного мыщелка. Механизм – как для I и II типов. На рентгенограмме перелом определяется как точный отпечаток наружного мыщелка бедра, опущенный ниже края мыщелка Б/Б кости. При этом переломе нет клиновидного фрагмента, а кортикальный слой либо интактен, либо имеется слепая незавершённая вертикальная линия перелома по задней поверхности наружного мыщелка.Перелом – остеопенический, средний возраст 68 лет (или гормональные остеопорозы и остеомаляции), а энергия вальгизации – низкая. |

Тип IVА | Переломы медиального мыщелка. Механизм: варизация с осевой нагрузкой. От медиального мыщелка может быть отщеплён клиновидный фрагмент разного размера (тип А) характерен для более молодых при больших скоростях удара. Импрессия встречается менее, чем у половины. |

Тип IVВ | Подтип часто сопровождается импрессией задней половины наружной суставной поверхности. Механизм: варизация с осевой нагрузкой. Характерен для более пожилых и может произойти при менее мощной травме.

Самая сложная операция (фиксация медиального, с визуальным контролем латерального и пластикой под импрессией латеральной суставной поверхности), самые большие объёмы костных дефектов. |

Тип V. | Переломы обоих мыщелков: то, что раньше называли Т- и Y-образные. У молодых – травма высокоэнергетическая (ДТП и падения с высоты). Этот тип часто бывает у лиц пожилого возраста. Линии перелома могут доходить до метафиза. Импрессия – со стороны воздействия боковой силы. |

Тип VI | Переломы большеберцового плато с повреждением метафиза и диафиза. При этом типе перелома имеется оскольчатый перелом обоих мыщелков с импрессией и промежуточные отломки метафиза большеберцовой кости и иногда – отломки диафиза. Обычно это травма самых высоких энергий. Средний возраст, по данным Schatzker 56 лет, но среди пострадавших много и молодых пациентов после ДТП и кататравм. |

2.1 Жалобы и анамнез

- При обследовании пациента рекомендован тщательный сбор анамнеза и проведение клинического осмотра [1, 2, 4, 5, 6].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 3)