Единичное мелкое солитарное образование нижней доли левого лёгкого

Содержание

Одиночный легочный узел

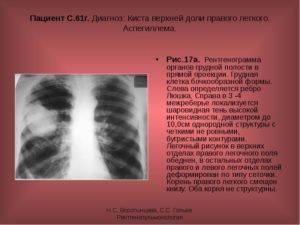

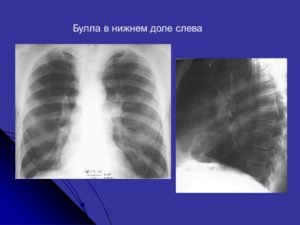

Одиночный (солитарный) легочный узел — это одиночное, чаще всего округлое или сферическое образование размером < 30 мм в диаметре; распологающиеся в легочной паренхиме, определяемое на рентгенограмме или КТ, не связанное с наличием пневмонии (консолидации), ателектазом или лимфаденопатией (патологическим увеличением лимфатических узлов).

Для начала поясним терминологию.

В английской медицинской литературе различают;

- Nodule: узелок, размером < 10 мм.

- Node: узел, > 10 мм но < 30 мм.

- Mass: образование, > 30 мм. (как правило, это неоплазия).

Большинство одиночных легочныйх узлов — это образования доброкачественной этиологи: инфекционные гранулёмы, исход бактериальной, грибковой или туберкулёзной инфекции. Узлы неинфекционного генеза включают в себя: гамартрома, саркоид, гранулематоз Вегенера, ревматоидный артрит, артериовенозная мальформация и т.д.

Только одна треть одиночных легочных узлов являются злокачетвенными образованиями: бронхогенной карциномой, метастазами (20%) или карциноид.

Современные статистические исследования, проведённые в США, показали интересную картину: одиночный легочный узел определяется в 1 случаe из 500 рентгенограмм ОГК или в 1 исследовании из 100 КТ грудной полости. В районах эндемичных по грибковым заболеваниям (например, штат Огайо), это цифры в 2 раза выше.

Стандартным методом для оценки подозрительных одиночных легочных узлов (т.е. узлов без неоспоримых признаков доброкачественности) является КТ.КТ является несомненным определяющим методом который позволяет объективно оценить узел, выявить наличия жира, кальцификатов, дополнительных признаков, играющих определяющую роль в оценке добро- или злокачественного потенциала исследуемого образования. КТ исследование рутинно можно выполнять без в/в контрастирования. Но, болюсное введение контраста может понадобится при динамическом КТ исследовании узлов с высоким риском злокачественности.

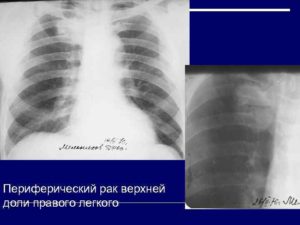

Локализация:

доброкачественные узелки могут распологаться в любых отделах лёгких, без специфических предпочтений. Злокачественные узлы имеют тенденцию к локализации в верхних долях, справа > чем в левом лёгком. Аденоkарцинома тяготеeт к периферическому расположению, тогда как плоскоклеточный рак больше находят в центральных/медиальных отделах.

Размер:

размер узла не является определяющим критерием оценки добро- или злокачественности образования. В общем, чем крупнее образование, тем более оно подозрительно на злокачественность. Но, доброкачественные образования также могут доростать до приличных размеров. И наоборот, если мы видим узелок размером 2-3 мм, это не означает, что это не рак.

Структура:

Kрая узлов являются очень важным признаком. Образование с чёткими, ровными и хорошо очерченными краями типичны для доброкачественных узелков. Наличие неровных, бугристых краёв с спикулами, весьма подозрительны на злокачеcтвенный характер.

Отдельно надо выделить узлы не солидной структутры, а по типу GGO (ground glass opacities) матового стекла. «Чистые» GGO узлы могут быть как воспалительного генеза, так и злокачественными.

Узлы смешанного характера, особенно если центр представлен солидным мягкотканным компонентом, а периферия в виде ауры по типу матового стекла, характерны для неоплазии (аденокарциномы бронхоальвеолярного типа).

Кальцинаты: очень важный и «любимый» критерий оценки. Если кальцинаты в узле есть, это ещё не означает что образование доброкачественное! Необходимо оценить расположение кальцинатов в узле.

Диффузные, ламинированные, центрально расположенные (мишень), по типу периферического кольца, концентрические и кальцинаты в виде поп-корна являются критерием доброкачественности. Последний тип (поп-корн) характерен для гамартромы.

Экцентрически расположенные кальцинаты подозрительны на наличие злокачественного образования. При раке также могут встречаться аморфные, точечные микрокальцинаты.

Не надо забывать о метастазах муцинпродуцирующих карцином, при которых могут быть диффузные, «пунктирные» кальцинаты. Костеобразующие метастазы таких опухолей как остеосаркома и хондросаркома также могут имитировать кальцинаты.

Хочется сказать: хорошо, что метaстазы весьма редко бывают единичными

Наличие центральной гиподенсной зоны: неспецифический признак, может встречаться при раке и при воспалительных процессах за счёт некроза. Это суждение также относится к признаку воздушной бронхограммы и кавитациям (воздушным полостям). Бронхограммы встречаются в 50% случаев бронхоальвеолярных карцином.

При обнаружении в узле жира (необходимо очень аккуратно производить измерение плотности участков подозрительных на жир), чаще это свидетельствует в пользу доброкачественности образования. Читайте подробней — одиночный легочный узел с включениями жира.

Рост:

рост образования или его отсуствие — один из самых важных критериев при оценке образования лёгкого на предмет злокачественности. Общеизвестный факт: узлы с стабильными, не изменяющимся размерами в течении 2х лет динамического наблюдения, являются доброкачественными образованиями.

Современные авторы ратуют за такой протокол: при обнаружении подозрительного узелка/узла, считается целесообразным проводить КТ контроль через 3, 6, 12 и 24 месяцев. Если узел стабилен-наблюдение можно прекратить.

Важные аспекты: современные работы выявили интересный факт, динамика увеличения обьёма узелков размерами < 10 мм при расчётах в 3>, пользуясь помощью компьютерных программ (например: CAD nodule detection; VIP nodule assessment), по точности превосходит в абсолютных цифрах, привычные замеры в 2>.

Например: 6 месяцев назад узел был 5 мм в диаметре, сейчас 6х7 мм. Если измерить 3Dобъём, то может оказаться, что узел увеличился в объёме > 2.5 раза. Было введено такое понятие как: doubling rate т.е. время за которое узел увеличивается в своём объёме в 2 раза.Кстати, некоторые узлы плотности матового стекла подозрительные на бронхоальвеолярную карциному, имеют низкий doubling rate, поэтому нуждаются в более длительном наблюдении.

Динамическое контрастное усиление:

хорошая методика для оценки узелков без специфических признаков, с которыми сложно определиться: добро- или зло-. Принято считать: если усиление в узле < 15 H.U., это признак доброкачественности (90%), усиление > 15 H.U.

связывают с 50% злокачественных образований.

Существуют методики последовательного динамического сканирования через определённые интервали через зону интереса (узла) с последующим вычислением кривой контрастного усиления и вымывания контраста из исследуемого узла/образования.

ПЭТ КТ (PET; PET CT):

очень неплохой метод для оценки одиночного легочного узла; специфичность до 83-97%, а чувствительность по разным данным колеблется от 70 до 100%. Но необходимо помнить; этот метод работает при размере узла от 8-10 мм и выше.

Ложно-положительные результаты часто связаны с активным воспалительным процессом или инфекцией.

Ложно-отрицательный результат фиксировался в случае низкой метаболической активности узла, что иногда наблюдается при бронхоальвеолярных раках, карциноидах и реже, аденокарциномах.

Тактика:

Покончив с описательной частью, перед радиологом встаёт закономерный вопрос.

Что делать дальше? Какую рекоммендацию необходимо написать в протоколе? В журнале European Radiology, номер за февраль 2007 года, была обширная статья на данную тему, где чётко было расписано, как необходимо поступать в том или ином случае. Полностью статью вы можете посмотреть в вложениях; в конце вы найдeте таблицу с протоколом действий.

Наряду с радиологическими данными необходимо учитывать анамнез и клинические данные, включая стаж курения, наличие специфических жалоб и т.д. Существуют специальные автоматизированные программы для расчёта риска.

Подробней о тактике ведения одиночных легочных узлов обнаруженных виде случайной находки вне скрининга рака легкого читайте в отдельной публикации.

Дифференциальный диагноз

Существует множество причин одиночного легочного очага, в том числе:

- опухоли

- инфекционные

- гранулема

- абсцесс легкого

- ревматоидный узелок

- псевдоопухоль: плазмоклеточная гранулема

- небольшой очаг пневмонии: округлая пневмония

- врожденная патология

- артериовенозная мальформация

- киста легкого

- атрезия бронха

- прочие причины

- инфаркт легкого

- внутрилегочный лимфоузел

- легочная гематома

- легочный амилоидоз

Очаги в лёгких на кт — что могут означать очаговые образования — Ваш онлайн доктор

Очаговые образования в легких представляют собой уплотнения тканей, причиной которого могут выступать различные недуги. Причем для установки точного диагноза осмотра врача и рентгенографии оказывается недостаточно. Окончательный вывод можно сделать только на основе специфических методов обследования, подразумевающих сдачу анализа крови, мокроты, пункцию тканей.

Важно: мнение о том, что причиной множественного очагового поражения легких может выступать только туберкулез – является ошибочным.

Речь может идти о:

- злокачественных новообразованиях;

- пневмонии;

- нарушениях обмена жидкости в дыхательной системе.

Поэтому постановке диагноза должно предшествовать тщательное обследование пациента. Даже если врач уверен, что у человека очаговая пневмония, произвести анализ мокроты необходимо. Это позволит выявить патоген, что стал причиной развития недуга.

Сейчас некоторые пациенты отказываются от сдачи некоторых специфических анализов. Причиной этого может быть нежелание или отсутствие возможности посетить клинику из-за ее удаленности от места проживания, отсутствие средств. Если этого не сделать, то присутствует большая вероятность, что очаговая пневмония перейдет в хроническую форму.

Что собой представляют очаги и как их выявить?

Сейчас очаговые образования в легких делят на несколько категорий исходя из их количества:

- Одиночные.

- Единичные – до 6 штук.

- Множественные – синдром диссеминации.

Присутствует разница между международно принятым определением того, что такое очаги в легких, и тем, что принято в нашей стране. За рубежом под данным термином понимают наличие участков уплотнения в легких округлой формы и диаметром не более 3 см. Отечественная практика ограничивает размер 1 см, а остальные образования относит к инфильтратам, туберкуломам.

Важно: компьютерный осмотр, в частности томография, позволят с высокой точностью определить размер и форму поражения легочной ткани. Однако необходимо понимать, что и у этого метода обследования есть свой порог погрешности.

Фактически, очаговое образование в легком представляет собой дегенеративное изменение легочной ткани или скапливание в ней жидкости (мокроты, крови). Правильная характеристика одиночных очагов легких (ООЛ) – это одна из важнейших проблем современной медицины.

Важность задачи заключается в том, что 60-70% из вылеченных, но потом вновь появившихся таких образований, – злокачественные опухоли. Среди общего количества выявленных ООЛ при прохождении МРТ, КТ или рентгенографии их часть составляет менее 50%.

Однако для уточнения диагноза необходимо сдать дополнительные анализы. Аппаратного обследования для выдачи медицинского заключения недостаточно. До сих пор повседневная клиническая практика не имеет единого алгоритма проведения дифференциальной диагностики для всех возможных ситуаций. Поэтому врач каждый случай рассматривает в отдельности.

Туберкулез или воспаление легких? Что может помешать, при современном уровне медицины, произвести точную диагностику аппаратным методом? Ответ прост – несовершенство оборудования.

На самом деле, при прохождении флюорографии или рентгенографии сложно выявить ООЛ, размер которого меньше 1 см. Интерпозиция анатомических структур может сделать практически невидимыми и более крупные очаги.

Поэтому большинство врачей советует пациентам отдать предпочтение компьютерной томографии, которая дает возможность рассмотреть ткани в разрезе и под любым углом.Это полностью устраняет вероятность того, что поражение будет закрыто сердечной тенью, ребрами или корнями легких.

То есть рассмотреть всю картину в целом и без вероятности фатальной ошибки рентгенография и флюорография попросту не может.

Следует учитывать, что компьютерная томография позволяет выявить не только ООЛ, но и другие виды патологий, такие как эмфиземы, пневмонии. Однако и у этого метода обследования есть свои слабые места. Даже при прохождении компьютерной томографии могут быть пропущены очаговые образования.

- Патология находится в центральной зоне – 61%.

- Размер до 0,5 см – 72%.

- Маленькая плотность тканей – 65%.

Установлено, что при первичном скрининговом КТ вероятность пропустить патологическое изменение тканей, размер которого не превышает 5 мм, составляет около 50%.

Если же диаметр очага более 1 см, то чувствительность аппарата составляет более 95%. Для увеличения точности получаемых данных используют дополнительное программное обеспечение для получения 3D-изображения, объемного рендеринга и проекций максимальных интенсивностей.

Анатомические особенности

В современной отечественной медицине присутствует градация очагов, исходя из их формы, размера, плотности, структуры и состояния окружающих тканей.

Точная постановка диагноза на основании КТ, МРТ, флюорографии или рентгенографии является возможной лишь в исключительных случаях.

Обычно в заключении дается лишь вероятность наличия того или иного недуга. При этом непосредственно самому местонахождению патологии не придается решающего значения.

Большое значение уделяется тому, какими являются контуры очагов.

В частности, нечеткий и неровный абрис, при диаметре поражения более 1 см, сигнализируют о высокой вероятности злокачественного процесса.

Однако если присутствуют четкие края, это еще не является достаточным основанием для прекращения диагностирования пациента. Такая картина часто присутствует при доброкачественных новообразованиях.

Особое внимание обращают на плотность тканей: исходя из этого параметра, врач имеет возможность отличить пневмонию от рубцевания легочной ткани, например, вызванной посттуберкулезными изменениями.

Очаговые изменения в легочной ткани могут быть спровоцированы как достаточно легко поддающимся лечению заболеванием – пневмонией, так и более серьезными недугами – злокачественными и доброкачественными новообразованиями, туберкулезом. Поэтому важно своевременно их выявить, в чем поможет аппаратный метод обследования – компьютерная томография.

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Солитарный узел, опухоли легких — обследование, лечение

Солитарный узел в легких — это единичный рентгенконтрастный узел с четкими контурами диаметром до 3 см, окруженный нормальной легочной тканью.

Легочные образования диаметром более 3 см называют легочными опухолями и считают злокачественными, если не доказано обратное.

По данным скрининговых исследований с участием курильщиков из группы повышенного риска развития злокачественного заболевания, частота выявления солитарных легочных узлов составляла 8-51%.

В последнее время в США диагностика солитарных узлов в легких благодаря частому выполнению КТ значительно возросла. Заболеваемость раком в этой когорте больных достигает 10-70%. Поэтому клиницистам важно знать план обследования и лечения этих образований.

Все более широкое применение КТ привело к увеличению частоты диагностики множественных или диффузных узлов. Согласно определению Рекомендаций Американской коллегии торакальных хирургов (ACCP 2013), таковыми считаются пациенты с наличием более 10 узлов. Хотя диффузные узлы чаще вызывают симптоматику, они редко являются первичными злокачественными опухолями легких.

Характеристика узлов

Этиология солитарных легочных узлов может быть доброкачественной или злокачественной. Частота каждого этиологического фактора в различных популяциях различается.

Даже среди скрининговых исследований с участием курильщиков с повышенным риском развития злокачественного заболевания частота злокачественных образований невелика.

Среди 12029 образований, выявленных во время большого канадского исследования (2013), только 144 (1%) из них оказались злокачественными.

Этиология солитарных легочных узлов

Доброкачественные:

— инфекционная гранулема (80%);

— атипичные микобактерии;

— кокцидиомикоз (калифорнийская лихорадка);

— гистоплазмоз;

— туберкулез;

— артериовенозная мальформация (редко);

— внутрилегочный лимфоузел (редко);

— саркоидоз (редко).

Злокачественные:

— аденокарцинома (60%);

— плоскоклеточный рак (20%);

— солитарный метастаз (10%) в молочную железу, толстый кишечник или почку;

— мелкоклеточный рак (4%);

— карциноидная опухоль (редко);

— экстранодальная лимфома (редко).

Исходное обследование

В Рекомендациях Американской коллегии торакальных хирургов (ACCP 2013) предложена схема обследования в зависимости от размера узла и вероятности малигнизации. В них также содержится информация по оценке степени риска малигнизации, выбора методов визуализационных обследований и частоты дальнейшего диспансерного наблюдения.

Оценка риска

Возможность малигнизации на основании клинических данных или с помощью количественных прогнозирующих моделей можно разделить на три категории риска: очень низкая вероятность ( 65%). Опытные специалисты могут оценить вероятность малигнизации на основании клинической картины.

Количественные прогнозирующие модели для оценки возможности малигнизации основываются на комбинации клинических и рентгенологических данных.

Чаще всего применяют модель клиники Мейо, которая основывается на шести независимых факторах риска: курение в анамнезе, пожилой возраст, наличие в анамнезе рака экстраторакальной локализации более 5 лет до обнаружения узла в легких, диаметра узла, наличие спикул, локализация в верхней части легкого.

Визуализационные методы обследования

Большинство солитарных легочных узлов обнаруживают случайно при визуализационном обследовании грудной клетки, органов брюшной полости или верхних конечностей. Солитарные легочные узлы обнаруживаются на 0,09-0,2% рентгенограмм. Во время исследования солитарные легочные узлы были обнаружены у около 15% бессимптомных участников, которым выполняли КТ всего тела.

Иногда небольшие узлы диаметром 5-6 мм можно обнаружить на обзорной рентгенографии ОГК. После диагностики солитарных легочных узлов можно выполнить обзорную рентгенографию ОГК, КТ или ПЭТ с фтордеоксиглюкозой (FDG-PET).

Если обнаружен узел в легких, важно проанализировать старые снимки, чтобы установить, узел новый / старый, имеет стабильные размеры / увеличивается со временем.

Для оценки солитарных легочных узлов показаны КТ органов грудной клетки и функциональные визуализационные методы обследования (обычно ПЭТ с фтордеоксиглюкозой).КТ органов грудной клетки, желательно с малым шагом срезов, показана всем пациентам с нечетко видными узлами на обзорной рентгенографии ОГК.

КТ имеет более высокую специфичность и чувствительность, чем обзорная рентгенография, и может дать дополнительную информацию по локализации, размеру и контрастности узлов. Контрастность солитарного узла обычно не требуется.

КТ ОГК — метод выбора для повторного обследования легочных узлов, выявленных на рентгенограммах, и последующего диспансерного обследования узлов, размер которых меняется. Для предсказания малигнизации обращают внимание на такие характеристики, как размер, края, плотность, скорость роста, наличие кальцификации.

Учитывая повышенную метаболическую активность злокачественных опухолей, с помощью функциональных визуализационных методов обследования (ПЭТ с ФДГ) выполняют дальнейшую дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных образований в легких. Авидность ФДГ измеряют стандартизированным временем поглощения. Авторы большинства исследований считают, что для образований с высокой вероятностью малигнизации пороговый коэффициент поглощения составляет более 2,5.

Применение ПЭТ с ФДГ является наиболее экономически целесообразным, если вероятность малигнизации на основании данных клиники и данных КТ противоречит друг другу (например, низкая клиническая вероятность с явными признаками недоброкачественного процесса по данным КТ). Рекомендации ACCP (2013) рекомендуют выполнять ПЭТ с ФДГ у больных с солидными узлами неясной этиологии диаметром 8 мм или более и низкой или средней вероятностью малигнизации по клиническим данным.

Диспансеризация

Лечебная тактика по поводу солитарных образований в легких разнообразна и часто не соответствует клиническим рекомендациям.

Иногда подтверждают диагноз хирургическим путем, выполняют биопсию (например, трансторакальную или эндоскопическую биопсию иглой) или наблюдают за больным с помощью серийных КТ. Выбор метода лечения зависит от пациента, вероятности малигнизации и характеристик узла.

При обследовании узлов у пациентов, у которых предыдущие сканы были в норме, обращают внимание на рост и стабильность характеристик узла.

Солидное образование, которое на серийных снимках имеет признаки явного роста, указывает на высокую вероятность малигнизации и требует резекции или биопсии, за исключением таких серьезных противопоказаний, как тяжелая дыхательная недостаточность или другие факторы риска для оперативного вмешательства или общей анестезии.Узлы с очень низким риском малигнизации требуют дальнейшего диспансерного наблюдения с помощью серийных КТ, узлы с низкой / средней степенью риска (5-65%) — с помощью сканирования ПЭТ с ФДГ. Если во время сканирования ПЭТ с ФДГ узлы высокой / средней интенсивности захватывают контрастное вещество, это показание для их биопсии или резекции.

Оптимальный подход к узлам диаметром менее 8 мм остается неопределенным. Биопсию таких малых узлов выполнять трудно, результаты ПЭТ с ФДГ бывают недостоверными.

Учитывая относительную низкую частоту малигнизации, риск хирургической верификации диагноза обычно не превышает потенциальных преимуществ, так как солидные узлы диаметром менее 8 мм нуждаются в контрольных серийных КТ с интервалом, определенным экспертами.

Каждый узел размером более 5 мм требует повторной КТ через 3 месяца, дальнейшее обследование зависит от размера или появления солидного компонента, если узел персистирует в течение 3 месяцев. В случае солидных узлов выше вероятность малигнизации, тактика зависит от их размера.

Алгоритм лечения солидного легочного узла

Важна корректировка диапазона диагностических и лечебных мероприятий по поводу легочных узлов с возможностями и пожеланиями пациента. Например, пожелания 75-летнего пациента с тяжелым течением ХОБЛ явно будут отличаться от взглядов на проблему практически здорового 35-летнего больного с легочным узлом.

Метод биопсии зависит от размера и локализации узла, имеющегося инструментария и опыта.

Эндоскопическая биопсия показана при больших, центрально расположенных образованиях, тогда как трансторакальная биопсия — при более периферических узлах.

Хирургическая реакция — стандарт диагностики при злокачественных солидных легочных узлах, этому методу отдают предпочтение при узлах с высоким риском малигнизации.

Солитарные легочные узлы, обнаруженные во время скрининга рака легких

На основании результатов Национального исследования скрининга патологии легких (National Lung Screening Trial) комиссия США по предотвращению болезни (US Preventive Services Task Force) рекомендует (и Medicare финансирует) сделать визит к врачу для принятия обоюдного решения и ежегодного скрининга для исключения рака легких с помощью низкодозовой КТ у взрослых в возрасте 55-77 лет с как минимум 20–летним курением, которые курят сейчас или бросили курить в течение последних 15 лет. Рекомендуется выполнять скрининг рака легких в медицинских учреждениях, которые могут обеспечить современный подход к диагностике и лечению солитарных легочных узлов.

Рекомендации по интерпретации и дальнейшей тактики при скрининговой КТ для исключения рака легких:

— зависит от вероятности малигнизации и сопутствующих заболеваний пациента;

— ФДГ – фтордеоксиглюкоза;

— показания для направления к узкому специалисту.

Пациентов направляют к пульмонологу, если им показана биопсия с помощью бронхоскопии или если дальнейшая тактика лечения неизвестна. Интервенционные радиологи и хирурги могут выполнить биопсию образований тонкой иглой или с помощью торакоскопии, в зависимости от характеристик узла, пожеланий пациента и сопутствующих заболеваний.

Что такое кальцинаты в легких? Подробнее о проблеме

Как выявить кальцинаты в легких.

Что такое кальцинаты в легких? Кальцинатами медицинские специалисты именуют скопление нетипичных для определенного органа, тканей, которые заполнены отложения кальциевых солей.

Кальцинаты в легких, непосредственно в легких, способны образовываться под влиянием разнообразных патогенных факторов. Указанные измененные зоны альвеол ухудшают процесс газообмена, затрудняя его и снижая показатели жизненной емкости органов.

Они также способны выступать очагами для размножения вредоносных микроорганизмов, так как кальций не характеризуется иммунной активностью и не предоставляет возможности организму эффективно и быстро подавлять распространение патогенов.

Процесс возникновения областей с отложениями кальциевых солей стартует с травмирования физиологически нормальных тканей. Этот процесс выражается поражением здоровой клеточной структуры и ее замещение рубцами из соединительной ткани.

Указанный тип клеток не имеет собственную систему сосудов, не обогащается кислородом и питательными веществами. Для того, чтобы стабилизироваться, соединительные ткани способны притягивать к себе ионы разнообразных солей.

Кальцинаты правого и левого легкого – причинные факторы

Что провоцирует проявление поражения.

В зависимости от привычного для человека образа жизни и его профессиональной занятости, причинные факторы, которые увеличивают риски возникновения легочных поражений, могут заметно различаться.

Но наиболее часто, причины классические – они рассмотрены в таблице:

Кальцинированные очаги в легких — причиныПровокаторОписаниеОбраз жизни человекаНездоровый образ жизни, при котором человек имеет табачную зависимость, принимает спиртосодержащие напитки в значительных объемах и проживает в регионе, где неблагоприятная экологическая обстановка.

Воспалительный процессПроцессы воспалительного характера, протекающие в бронхолегочной системе, такие как бронхиолиты, асбестоз, пневмонии, бронхиты, туберкулез.

Отрицательные воздействияТермические и химические воздействия, которые заключаются в неблагоприятных условиях работы, посещениях парилок и саун, вдыхание токсических веществ, а также ряд иных факторов, приводящих к поступлению в дыхательные пути загрязненных либо излишне горячих/холодных воздушных масс.

Причины появления кальцинат легкого определяются исходя из анамнеза жизни пациента, а также заболеваемости конкретного человека. Данное обстоятельство обуславливается тем, что обезызвествление тканей выступает процессом высокой длительности, который требует не 1 месяц и даже не один год.По этой причине, на флюорографическом снимке кальцинаты правого дыхательного органа способны проявляться спустя 2-3 года с факта перенесенной без соблюдения постельного режима, то есть на ногах, воспаления легких. Невзирая на данное обстоятельство, состояние человека требует круглосуточного мониторинга и выполнения диагностики дифференциального характера.

Опасны ли небольшие кальцинаты.Важно! Даже кальцинаты малого размера (на фото) в правом легком, также, как и в левом, способны становится первичным фактором, который повышает риски возникновения онкологических заболеваний и туберкулеза.

По этой причине важным является исключить более серьезные патологические процессы у на стартовом этапе.

Для подобного требуется выполнить ряд диагностических мероприятий, таких как:

- Бронхоскопию, в ходе которой будут взяты биологические материалы для следующей гистероскопии.

- Посев выводимой мокроты, исходя из которого, можно будет сделать выводы касательно заражения туберкулезом.

- Обзорная рентгенография, со снимками в нескольких проекций.

- В тяжелых случаях может быть необходимой компьютерная томография, которая на данный момент признана наиболее информативной методикой диагностирования.

Кальцинат в левом легком требует внимания, не меньшего, чем кальцинат правового легкого, так как его присутствие свидетельствует о том, что в легочных тканях протекает какой-то патологический процесс воспалительного характера.

Достаточно часто, при более детальном рассмотрении и расширенном прохождении пациентом обследовании, диагностируются следующие патологические состояния:

- эндокардит серозный;

- миокардит инфекционного характера;

- хронические патологические процессы.

ЭКГ.

Для того чтобы исключить прочие нарушения здоровья, пациенту рекомендуется выполнить ЭКГ и УЗИ сердечной мышцы. Также, в качестве обязательной диагностической меры, вступают общие анализы урины и крови.

Только врач после получения результатов обследования сможет определить точный диагноз для пациента и подобрать методику воздействия.

Единичный кальцинат легких

Возможно ли восстановить здоровье легких.

На данный момент времени, достаточно часто медицинские специалисты пропускают образование единичного кальцината малых размеров. Тем не менее, даже подобное явление обязано становиться поводом для беспокойства и более детального обследования человека – для выяснения основной причины, по которой кальцинат возник.

Также, образование из солей кальция требует адекватной терапии. Восстановить легочные ткани, которые подверглись кальцинированию, по большей части – затруднительно, в ряде случаев может потребоваться несколько лет для того, чтобы пациент полностью восстановился.

Тем не менее, такая терапия и следование врачебным рекомендациям в период восстановления – жизненная необходимость, так как это позволяет понизить риски возникновения и стремительного прогрессирования онкологических процессов и туберкулеза.

Терапия кальцинатов в дыхательных органах начинается с розыска причинного фактора, поспособствовавшего возникновению отложения и удаления его из жизни пациента. По большей части, это является признаком контактирования пациента с человеком, который инфицирован туберкулезом на протяжении длительного временного промежутка.

Какие методы позволяют определить причину заболевания.Внимание! Также, в очаге, который окружен кальцинированными тканями, может находиться инкапсулированная микобактерия туберкулеза.

По этой причине необходима консультация с фтизиатром, а также прохождение лабораторных анализов. В тех случаях, когда обнаруживается положительная реакция, то пациенту выполняется лечение туберкулезной инфекции превентивного характера. Также, требуется исключить вероятность глистной инвазии, так как кальцинаты могут являться следствием миграции аскариды и личинок прочих червей.

Вторым согласно степени распространенности, выступают паразиты – пневмоцисты, которые имеют способности к созданию вокруг себя плотной оболочки из извести для того, чтобы защититься от иммунных механизмов организма. Для того, чтобы определить наличие глистной инвазии, требуется пройти ряд лабораторных анализов.

Тем не менее, требуется не только анализ кала, но также и определенное исследование отделяемой мокроты. В том случае, когда диагноз подтверждается, то лечение отложений кальциевых солей в легочных структурах начинается с применения антигельминтных фармакологических средств.

Важно выявить фактор-провокатор.Важно! После того, как причина возникновения кальцинатов была устранена, восстановительный процесс жизненного объема легких начинается. Специалисты рекомендуют полноценное питание, в котором будет присутствовать значительное содержание белков животного и растительного происхождения. Также, могут применяться фармакологические средства, характеризующиеся способностями усиливать интенсивность регенеративных процессов организма. Актовегин.

К таким препаратам относятся Солкосерил и Актовегин.

Также, может применяться электрофорез с такими препаратами:

- алоэ;

- стекловидным телом;

- фибсом.

В качестве дополнения требуется применять травы с лекарственными свойствами, направленными на отхождение и выведение мокроты из альвеол. Для того, чтобы полностью восстановились легочные ткани, пациенту требуется следовать врачебным рекомендациям.

Инструкция требует:

- посещать рефлексотерапию;

- выполнять вибрационный массаж;

- делать комплексы дыхательной гимнастики.

Также рекомендуется ежегодно в процессе восстановления посещать морское побережье в теплый сезон – для полноценного восстановления легких требуется не менее 40 дней. Что такое кальцинаты и в чем их опасность для человека, расскажет читателям видео в этой статье.

Представляют ли опасность кальциевые отложения в легких ребенка?

Чем опасны кальцинаты у ребенка.

В последние годы, случаи врожденных патологических изменений легочных тканей участились. Кальцинат в легких у ребенка может проявиться, если он в первые годы собственной жизни имел контакт с агрессией туберкулезной палочки.

Скорее всего, организм, поместив возбудителя в капсулу из солей кальция, обезопасил организм от дальнейшего инфицирования. Тем не менее, требуется консультация и последующее лечение фтизиатра, особенно при условии гипертрофической реакции на Манту.

Инфекция на этапе внутриутробного развития плода также может становиться причиной отложения кальциевых солей в легочных структурах. Наиболее часто, подобный объект исчезаем сам собой на протяжении дальнейшего роста.Тем не менее, рекомендуется наблюдать за самочувствием ребенка, а также регулярно выполнять его профилактические осмотры для того, чтобы следить за динамикой исчезновения отложений кальция.

Симптоматические проявления отложений кальциевых солей в легочной системе

Какие признаки могут указывать на развитие заболевания.

Наличие в организме кальцинатов может также сопровождаться и поражением прочих органов. Основываясь на данном факте, имеется возможность выделить симптоматические проявления, которые свойственны при поражении легочных структур, а также при поражении иных структур организма пациента.

Общими симптоматическими проявлениями наличия кальцинатов в организме, выступают следующие нарушения здоровья:

- общее ощущение слабости;

- повышение показателей общей температуры тела;

- отсутствие аппетита;

- снижение возможностей мускулатуры;

- сбои режима сна/бодрствования;

- боли головы, головокружения;

- повышенная степень раздражительности;

- образование одышки;

- затрудненность дыхательной функции;

- смена цвета покровов кожи – в особенности, если кальцинаты в корнях в легких.

Когда легочные кальцинаты дополняются образованиями в прочих органах, к примеру – печени, возникают такие симптоматические проявления:

- болезненность правого подреберья;

- рвота с кровяными включениями;

- варикоз передней стенки брюшины.

Когда кальцинаты возникли в почечных структурах, симптоматические проявления имеют следующий характер:

- отечность нижних конечностей;

- отечность лица;

- недомогание общего характера;

- желтоватый оттенок покровов кожи;

- снижение количества выводимой урины;

- отсутствие аппетита;

- сбой режима сна/бодрствования.

Кальцинаты могут присутствовать не только в легких.

Когда кальцинаты возникают в щитовидной железе, симптоматика проявляется такая:

- отсутствие аппетита;

- недомогание общего характера;

- ощущение холода на постоянной основе;

- увеличение железистого органа в размерах.

Кроме указанного, пациент может также ощущать, что его умственные способности понизились, что также указывает на отложение солей кальция в железистом органе.

Диагностирование кальциевых образований и их терапия

Обнаружить кальцинаты в определенном органе возможно при использовании рентгенографии.

Снимок предоставляет возможность обнаружить не только отложения кальциевых солей, но также и прочие нарушения здоровья легких:

- новообразования;

- фиброзы;

- абсцессы;

- кисты;

- инородные тела;

- скопления воздушных масс и жидкости.

Терапия кальцинатов должна начинаться даже при обнаружении единственного кальциевого образования, не говоря уж об множественном их скоплении. Для полноценного восстановления кальцинированной ткани потребуется значительное количество сил и времени.

Чем опасны кальцинаты.

Первоочередным этапом терапии является профилактика возникновения онкологических патологий и туберкулеза. Вместе с этим обнаруживается причина, которая спровоцировала нарушение, и ликвидируется.

В период восстановления, после ликвидации провоцирующего кальцинирование легочных тканей фактора, выполняются меры, направленные на восстановление жизненных объемов легких и регенерацию их тканей.

Достигается это за счет отхождения мокроты и выведения ее из организма, а также общеукрепляющих физиотерапевтических процедур и соблюдения основ ЗОЖ, цена несоблюдения этих правил крайне высока, недуг может стремительно прогрессировать.

Читать далее…

Все про периферический рак легкого: чем отличается от обычного?

Периферический рак легкого – это новообразование в дыхательных путях, образующееся из эпителиальных клеток, которое не сложно отличить от другой онкологии бронхов и легких. Новообразование может развиваться из эпителия слизистой оболочки бронхов, легочных альвеол и желез бронхиол. Чаще всего подвержены мелкие бронхи и бронхиолы отсюда и название – периферический рак.

Симптомы

На начальных стадиях данное заболевание определить очень сложно.

Позднее, когда опухоль прорастает в плевру, в крупные бронхи, когда из периферии переходит в центральный рак легкого, начинаются более яркие признаки злокачественного новообразования.

Появляется одышка, боли в грудной области (с той стороны где локализуется опухоль), сильный кашель с вкраплениями крови и слизи. Дальнейшие симптомы и признаки:

- Затруднение глотания.

- Осиплый, хриплый голос.

- Синдром Панкоста. Проявляется, когда опухоль прорастает и задевает сосуды плечевого пояса, характеризуется как слабость в мышцах рук, с дальнейшей атрофией.

- Повышенная субфебрильная температура.

- Сосудистая недостаточность.

- Мокрота с кровью.

- Неврологические нарушения. Проявляется когда метастатические клетки попадают в мозг, воздействуя на диафрагмальный, возвратный и другие нервы грудной полости, вызывая паралич.

- Выпот в плевральную полость. Характеризуется выпотом экссудата в грудную полость. При удалении жидкость, экссудат появляется значительно быстро.

Причины

- На первом месте стоит курение. Составляющие табачного дыма содержат множество канцерогенных химических соединений, которые способны вызывать рак.

- «Хроника» — хронические патологии легких. Постоянное повреждение стенок легкого вирусами и бактериями вызывает их воспаление, что повышает риск развития атипичных клеток.

Также туберкулез, пневмония могут перерасти в онкологию.

- Экология. Ни для кого не секрет, что в России экология является предшественником всех заболеваний, загрязненный воздух, вода отвратительного качества, дым, пыль с ТЭЦ, который выпускают во внешнюю среду — все это оставляет отпечаток на здоровье.

- Рабочая болезнь, проявляется, когда люди работают на «вредных» предприятиях, постоянное вдыхание пыли становится причиной развития склероза тканей бронхов и легких, что может привести к онкологии.

- Наследственность.

Учеными еще не доказан тот факт, что люди способны передавать данное заболевания своим кровным родственникам, но такая теория имеет место быть, а статистика подтверждает это.

- Пневмокониоз (асбестоз) – заболевание, вызываемое асбестовой пылью.

Иногда периферический рак легких может являться вторичным заболеванием.

Это происходит, когда в организме уже развивается злокачественная опухоль и дает метастазы в легкие и бронхи, так сказать «оседая» на них. Метастатическая клетка попадает в кровоток, задевая легкое, начинает рост новой опухоли.

Стадии заболевания

Признано считать, что есть три течения развития:

- Биологическая. От начала развития опухоли и до появления первых видимых симптомов, которые будут официально подтверждены диагностическими исследованиями.

- Доклинический. В данный период нет никаких признаков заболевания, этот факт и снижает вероятность попасть к врачу, а значит и диагностировать заболевание на ранних стадиях.

- Клинический. От появления первых симптомов и первичного обращения к врачам.

Также быстрота развития зависит от типа самого рака.

Типы периферического рака лёгкого

Немелкоклеточный рак растет медленно, если пациент не обращается к врачу, то срок жизни будет примерно 5-8 лет, к нему относят:

- Аденомакарцинома;

- Крупноклеточный рак;

- Плоскоклеточный.

Мелкоклеточный рак развивается агрессивно и без соответствующего лечения больной может прожить примерно до двух лет. При данной форме рака всегда есть клинические признаки и чаще всего человек не обращает на них внимание или путает с другими заболеваниями.

Формы

- Полостная форма – это опухоль в центральной части органа с полостью. В процессе развития злокачественного образование центральная часть опухоли распадается, так как не хватает питательных ресурсов для дальнейшего развития. Опухоль достигает не менее 10 см.

Клинические симптомы периферической локализации практически бессимптомны. Полосную форму периферического рака легко спутать с кистами, туберкулезом и абсцессами в легких, так как на рентгене они очень похожи. Данную форму диагностируют поздно, поэтому выживаемость не высокая.

- Кортико-плевральная форма – одна из форм плоскоклеточного рака. Опухоль округлой или овальной формы, располагающаяся в субплевральном пространстве и проникающаяся в грудную клетку, а точнее в смежные ребра и в грудные позвонки.

При данной форме опухоли наблюдается плеврит.

Периферический рак левого легкого

Опухоль локализуется в верхней и нижней долях.

- Периферический рак верхней доли правого легкого. Рак верхней доли левого легкого на рентгене дифференцировка контуров новообразования четко выражена, сама опухоль имеет разнообразную форму и неоднородную структуру. Сосудистые стволы корней легких расширены. Лимфоузлы в пределах физиологической нормы.

- Периферический рак нижней доли левого легкого — опухоль также четко выражена, но в данном случае увеличиваются надключичные, внутригрудные и предлестничные лимфатические узлы.

Периферический рак правого легкого

Такая же локализация, как и в левом легком. Встречается на порядок чаще чем рак левого легкого. Характеристика точно такая же как и в левом легком.

- Узловая форма — в начале образования местом локализации является терминальные бронхиолы. Симптомы проявляются, когда опухоль проникает в сами легкие и мягкие ткани. На рентгене просматривается новообразование четкой дифференциации с бугристой поверхностью. Если на рентгене видно углубление, то это свидетельствую о прорастании в опухоль сосуда.

- Пневмониеподобный периферический (железистый рак) — новообразование берет начало с бронха, распространяясь по всей доли. Первичные симптомы малозаметны: сухой кашель, отделяется мокрота, но в не больших количествах, далее становится жидкая, обильная и пенистая. При попадании бактерий или вирусов в легкие симптомы характерны для рецидивирующей пневмонии. Для точной постановки диагноза необходимо сдавать мокроту для исследования экссудата.

- Синдром Панкоста — локализуется в верхушки легкого, при данной форме раковая опухоль поражается нервы и сосуды.

- Синдром Горнера — это триада симптомов, чаще всего наблюдается вместе с синдромом Панкоста, характеризуется опущение или впадение верхнего века, западением глазного яблока и атипичным сужением зрачка.

Стадии

В первую очередь, что необходимо выяснить врачу, так — это стадию рака, чтобы конкретно определиться с лечением пациента. Чем раньше были диагностирован рак, тем благоприятнее прогноз в терапии.

1 стадия

- 1А — образование не более 30 мм в диаметре.

- 1В — рак не достигает более 50 мм.

На данной стадии злокачественное образование не дает метастазов и не задевает лимфатическую систему.

Первая стадия является более благоприятной, так как можно удалить новообразование и есть шансы на полное выздоровление. Клинические признаки еще не проявляются, а значит пациент маловероятно обратится к специалисту, и шансы на выздоровление снижаются.

Могут быть такие симптомы как першение в горле, несильный кашель.

2 стадия

- 2А — размер около 50 мм, новообразование приближается к лимфоузлам, но не затрагивая их.

- 2В — Рак достигает 70 мм, лимфоузлы не затронуты. Метастазы возможны в близлежащие ткани.

Клинические симптомы уже проявляются такие как повышенная температура, кашель с мокротой, болевой синдром, быстрая потеря веса. Выживаемость на второй стадии меньше, но есть возможность хирургически удалить образование.

При правильном лечении жизнь пациента можно продлить до пяти лет.

3 стадия

- 3А — Размер более 70 мм. Злокачественное образование затрагивает региональные лимфатические узлы. Метастазы поражают органы грудной клетки, сосуды, идущие к сердцу.

- 3В — Размер так же более 70 мм.

Рак уже начинает проникать в паренхиму легкого и затрагивает лимфатическую систему в целом. Метастазы достигают сердца.

На третьей стадии лечение практически не помогает. Клинические признаки ярко выражены: мокрота с кровью, сильные боли в грудной области, непрерывный кашель.

Врачи назначают наркотические препараты, чтобы облегчить страдания больного. Выживаемость критически низкая — примерно 9%.

4 стадия

Рак не поддается лечению. Метастазы через кровяное русло достигли все органы и ткани, уже появляются сопутствующие онкопроцессы в других концах организма.

Экссудат постоянно откачивают, но он стремительно появляется вновь.

Срок жизни снижается к нулю, сколько проживет человек с раком легких в 4 стадии никто не знает, все зависит от резистентности организмы и конечно же от методики лечения.

Лечение

Метод лечения зависит от типа, формы и стадии заболевания.

Современные методы лечения:

- Лучевая терапия. На первой-второй стадии дает положительные результаты, также применяют в комплексе с химиотерапией, на 3 и 4 стадиях и добиваются наилучших результатов.

- Химиотерапия. При использовании данного метода лечения полное рассасывание наблюдается редко. Применяют 5-7 курсов химиотерапии с интервалом 1 месяц, на усмотрение врача-пульманолога. Интервал может изменяться.

- Хирургическое удаление — чаще операцию делают на 1 и 2 стадии, когда можно полностью удалить новообразование с прогнозом к полному выздоровлению. На 3 и 4 стадии при метастазировании удалять опухоль бесполезно и опасно для жизни больного.

- Радиохирургия — довольно свежий метод, который еще называют «Кибер-нож». Без разрезов идет выжигание радиационным облучением опухоли.

Могут быть осложнения после любого лечения: нарушение глотания, прорастание опухоли дальше, в соседние органы, кровотечение, стеноз трахеи.

Прогноз

Если опухоль обнаружена в:

- Первой стадии – выживаемость 50 %.

- Во второй стадии – 20-30%.

- В третьей – живут до 5-ти лет примерно 5-10%.

- В четвертой – 1-4%.

Загрузка…