Завуалированность клеток решетчатого лабиринта

Содержание

Решетчатый лабиринт носа: описание, строение, возможные патологии, лечение

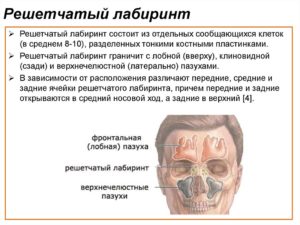

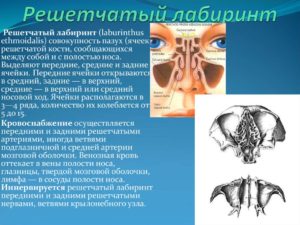

Парное образование, располагается по обе стороны от вертикальной пластинки решетчатой кости, которая в свою очередь относится к придаточным пазухам носа, называется решетчатым лабиринтом.

Он образован ограниченными от полости черепа с помощью орбитальной лобной кости разнокалиберными воздухоносными ячейками, которые имеют разные размеры и форму.

В статье мы рассмотрим, что собой являет данный лабиринт, какие возможны заболевания и удастся ли обезопасить себя, есть ли профилактика.

Описание и строение

Решетчатый лабиринт является сложной сообщающей системой, что расположена внутри полости носа. При рождении он состоит из переднего и заднего отделов и только после первого года жизни начинает отчетливо визуализироваться.

К восьми годам лабиринт в размере достигает примерно 24 миллиметра в длину и только в 12 лет приобретает сформированные размеры взрослого человека.

В это время он представляет собой расположенную в поперечной полости пирамиду с усеченной верхушкой.

Внутри присутствуют ячейки решетчатого лабиринта. Расположены в несколько ярусов. Все они сообщаются между собой и носовой полостью. У человека насчитывается от восьми до десяти ячеек с обеих сторон. Все составляющие лабиринта у каждого человека расположены индивидуально и подразделяются на передние, задние и средние.Пазухи решетчатого лабиринта отличаются сложным строением. Они до сих пор остаются предметом научных исследований. Объясняется это тем, что научных знаний, к сожалению, недостаточно, чтобы полностью определить происхождение и поэтапное их развитие.

Решетчатый лабиринт носа выполняет следующие функции:

- защитную – так как в полости пазух находится воздух, то при ударе он гасит негативное воздействие на череп;

- барорецепторную – благодаря этой функции организму передаются сигналы, свидетельствующие об изменениях атмосферного давления;

- увлажняющую – обеспечивается благодаря тому, что в процессе циркуляции воздуха внутри пазух происходит его нагрев, а затем после контакта со слизистыми оболочками осуществляется их увлажнение;

- термоизоляционную – препятствует переохлаждению и сглаживает резкие температурные перепады в процессе дыхания.

Помимо всего прочего, благодаря носовым пазухам значительно облегчается вес костей черепа, но сохраняется необходимый объем.

Так как изнутри ячейки решетчатого лабиринта выстланы слизистой оболочкой, они и провоцируют возникновение воспалительных процессов. Развитие воспаления объясняется воздействием на человеческий организм болезнетворных микроорганизмов. Чаще всего такое состояние провоцирует ринит, который носит хронический характер. Кроме этого, спровоцировать воспаление могут следующие заболевания:

- грипп;

- стафилококк;

- стрептококк;

- скарлатина.

Также к числу провоцирующих факторов можно причислить чрезмерную узкость среднего носового хода. В таких ситуациях даже незначительная отечность может спровоцировать затрудненное или полное прекращение оттока из пазухи отделяемой слизи. Такое состояние также может наблюдаться и при наличии аденоидных разрастаний.

Особенности Этмоидита

Если в ячейках решетчатого лабиринта развивается острое или хроническое воспаление слизистой, то пациенту ставится такой диагноз, как этмоидит.

Это заболевание редко развивается первично, а является осложнением других инфекционных патологических процессов. Кроме всего прочего, оно может быть спровоцировано на фоне внутриутробного, пупочного или кожного сепсиса.

К основным факторам, которые приводят к развитию патологии, относятся:

- особенности строения носоглотки;

- аллергические заболевания;

- хронические инфекционные заболевания;

- приобретенные или врожденные иммунодефициты.

Сначала воспалительный процесс развивается на соседних органах. Только потом он распространяется на клетки решетчатого лабиринта. Как только патогенные микроорганизмы попадают на слизистую ячеек, происходит их размножение и проникновение вглубь тканей. В такой ситуации появляются признаки, свидетельствующие о развитии воспалительного процесса.

В результате изменений, происходящих в организме, происходит нарушение оттока жидкости. При отсутствии лечения, гной может распространиться по полости черепа и спровоцировать развитие серьезных осложнений.

Классификация

Воспаление решетчатого лабиринта характеризуется разным течением. В зависимости от особенностей и характера патологии, различают следующие его разновидности:

- катаральный;

- отечно-катаральный;

- полипозный;

- гнойный.

Как показывает медицинская практика, отечно-катаральный и полипозный виды характерны для хронической формы патологического процесса. В зависимости от того, с какой стороны поражена слизистая решетчатого лабиринта, воспаление может быть левосторонним, правосторонним или двусторонним.

Клинические признаки

Воспаление ячеек решетчатого лабиринта в острой форме характеризуется ярко выраженной симптоматикой. Признаки патологии могут возникать внезапно и проявляться с сильной интенсивностью. Чаще всего пациенты жалуются на появление интенсивных головных болей, которые проявляются преимущественно в области глазницы и носа.

При наклоне головы болевые ощущения усиливаются. Кроме этого, человека может беспокоить затрудненное дыхание, а также выделения из носа слизистой или слизисто-гнойной консистенции. В отдельных ситуациях у больного могут проявляться симптомы интоксикации, слабость, быстрая утомляемость, а также повышаться температура тела.

Что касается протекания болезни в детском возрасте, то по сравнению со взрослыми состояние значительно тяжелее. Начинается проявление патологии с повышения температуры тела. Ребенок становится беспокойным, полностью отказывается от еды. Если своевременно не обратиться за квалифицированной медицинской помощью, то у ребенка могут появиться признаки нейротоксикоза, а также обезвоживания.

При появлении первых признаков воспаления необходимо сразу же обратиться за квалифицированной медицинской помощью. В противном случае, этмоидит может перейти в хроническую стадию, лечение которой очень затруднено.

Диагностика

Если у человека появляются симптомы, которые указывают на воспаление в ячейках решетчатого лабиринта, то в таком случае нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Для постановки точного диагноза в первую очередь необходимо проконсультироваться с доктором и рассказать ему о симптоматике. После этого врач оценит состояние больного и назначит ряд дополнительных исследований.

Пациенту в обязательном порядке нужно будет пройти рентгенологическое исследование. По результатам на полученных снимках будет видно затемнение ячеек. На основании полученных данных доктор сможет поставить точный диагноз и подобрать наиболее эффективное лечение.

Лечение

Когда решетчатый лабиринт подвергается воспалению, чаще всего пациенту назначается консервативное лечение.

На начальном этапе больному рекомендуют сосудосуживающие лекарственные препараты, которые способствуют уменьшению отечности и усилению оттока отделяемой слизи.

Также больному назначаются к применению антибиотики и обезболивающие лекарственные препараты. Через несколько дней начинают проводиться физиотерапевтические процедуры.Если у больного диагностируется хроническая форма, то лечение ничем не отличается от острой. В стадии ремиссии может быть рекомендовано хирургическое вмешательство.

Возможные осложнения

Решетчатый лабиринт – это сложный и очень важный орган, поэтому за его состоянием необходимо следить особенно тщательно. При запущенном заболевании и игнорировании симптоматики у больного могут начать распространяться гнойные массы, которые провоцируют следующие осложнения:

- флегмон глазницы;

- эмпиема;

- ретробульбарный абсцесс;

- арахноидит;

- менингит;

- абсцесс мозга.

Все перечисленные выше осложнения считаются очень серьезными и могут привести не только к непоправимым процессам в организме, но и спровоцировать летальный исход.

Прогноз

Решетчатый лабиринт и его слизистая всегда должны быть в здоровом состоянии. Но, к сожалению, воспалительные процессы могут спровоцировать другие патологические процессы, происходящие в организме.

Если своевременно диагностировать воспаление и провести рациональное лечение, то в таком случае недуг проходит бесследно и человек полностью выздоравливает.

Когда происходит игнорирование симптомов или лечение назначается неправильно, то в таком случае подвергается серьезным нагрузкам решетчатый лабиринт, утолщение пазух провоцирует застой слизи, часто болезнь переходит в хроническую форму. В таком случае прогноз менее обнадеживающий.

Полное выздоровление практически невозможно. Самым лучшим вариантом при правильном лечении является введение болезни в стадию стойкой ремиссии.

Профилактика

Поскольку воспаление слизистой решетчатого лабиринта может быть вызвано различными микроорганизмами, специфические меры профилактики отсутствуют.

Чтобы по возможности избежать провоцирующих факторов, требуется постараться предотвратить возникновение заболеваний, которые могут спровоцировать воспаление.

Помимо этого, необходимо следить за своим иммунитетом, отдавать предпочтение здоровому и сбалансированному питанию, отказаться от вредных привычек, а также осенью и весной принимать иммуномодулирующие средства.

Также при появлении признаков, которые могут свидетельствовать о развитии воспалительного процесса, незамедлительно обращаться в медицинское учреждение и четко следовать всем рекомендациям своего лечащего врача.

Хронический этмоидит: эффективные способы лечения

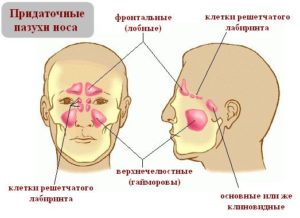

В зависимости от того, какая околоносовая пазуха поражена инфекционным воспалительным процессом, в отоларингологии различают несколько видов синусита — гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит.

При этмоидите патологические агенты вызывают воспаление слизистого слоя ячеек решетчатого лабиринта.

Этмоидальная кость расположена в глубине черепа и контактирует со всеми придаточными пазухами (синусами) и слезной костью. По характеру протекания различают острый и хронический этмоидит.

При отсутствии своевременной диагностики и адекватного лечения заболевание приводит к абсцессу и опасным для жизни больного осложнениям.

Этмоидит основные симптомы

Как и другие разновидности синусита, этмоидит в острой форме возникает внезапно, вызывает заложенность носа, повышение температуры до субфебрильных значений. К признакам интоксикации относят общую слабость, снижение работоспособности, нарушения сна и аппетита. Однако заболевание имеет и отдельные характерные признаки.

Симптомами этмоидита являются такие клинические проявления:

- Человек начинает испытывать болезненные ощущения в переносице, у корня носа, а также в области глазниц. При наклонах головы боль усиливается.

- Нарушение оттока слизи из носа и застойные процессы приводят к затрудненному носовому дыханию, нарушению или потере обоняния и интенсивным головным болям.

- Обильные слизистые гнойные выделения из носа. При проникновении их в ткани глазниц у больных отмечается сильная отечность и гиперемия век (нижнего и верхнего), выпячивание и смещение глазного яблока наружу. Больные жалуются на невозможность открыть глаза, боль при движениях глазами, светобоязнь.

У детей заболевание протекает в изолированной форме, но лечение проводят только в стационаре, т.к. симптомы нарастают стремительно. Патологический процесс особенно тяжело протекает у новорожденных, начинается с резкого повышения температуры, сопровождается обезвоживанием и нейротоксикозом из-за того, что нарушено носовое дыхание и выделения вызывают рвоту.

Взрослые пациенты со слабым иммунитетом и дети относятся к группе риска по развитию осложнений. Скопление гнойного экссудата вызывает не только отеки внутренних углов глаз и снижение остроты зрения, но и разрушение кости. Микроорганизмы, попавшие в ячейки решетчатой кости, быстро размножаются и вызывают при проникновении в ткани глазницы ретробульбарный абсцесс, флегмону или эмпиему.

Слизистая решетчатого лабиринта тонкая и рыхлая, поэтому быстро распространяется в глубинные слои, поражая внутричерепные структуры, вызывая воспаления оболочек мозга (арахноидит, менингит), абсцесс мозга.

При любом проявлении симптомы и лечение у взрослых и детей должны устанавливаться только врачом-отоларинголом.

Возбудители

Этмоидит развивается как ответная реакция организма на внедрение в выстилающую ячейки решетчатой кости слизистую оболочку патогенных агентов. Железы начинают вырабатывать в усиленном режиме секрет. Такой процесс происходит и в других околоносовых пазухах. В результате густая масса выделений скапливается в ходах, просвет выводных протоков сужается, в полостях нарушается вентиляция.

Чаще всего такая защитная реакция организма отмечается при проникновении вирусной или бактериальной инфекции. При сниженном иммунном статусе нарушение микрофлоры носовых пазух может быть грибковой природы.

Т.е. этмоидит чаще всего является спутником ОРВИ, гриппа, кори, риновирусов, вызывается стрепто- и стафиллококками, становится результатом внутриутробного или пупочного сепсиса, а не развивается первично.

Инфицирование может произойти на фоне воспаления в других пазухах носа — гайморовых, лобных, клиновидных. Возбудителями других типов синусита являются те же патогенные микроорганизмы, и чаще всего гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит диагностируются как осложнение вирусных заболеваний.

Причины развития заболевания

Отоларингологи выделяют ряд причин, которые могут запустить развитие воспалительного процесса в ячейках решетчатого синуса.

Причины возникновения этмоидального синусита:

- искривление носовой перегородки, узкие носовые ходы, выводные отверстия ячеек решетчатого лабиринта и другие особенности строения;

- травмы лица, в частности, перелом носа;

- аллергические заболевания;

- аденоиды;

- хронические инфекционные заболевания (фарингит, гайморит и др.);

- иммунодефицит.

Виды

Этмоидит может быть одно- и двусторонним, острым и хроническим. А также заболевание классифицируется согласно морфологическим особенностям:

- При остром течении:

- При хроническом:

- отечно-катаральный;

- полипозный.

По воспалению мягких тканей:

- слизистый;

- гнойный;

- гиперпластический.

При хроническом воспалении решетчатой кости отоларингологи выделяют 2 формы этмоидита:

- открытую, при которой гнойно-воспалительный процесс локализуется в тех ячейках, которые ближе к носовым каналам и другим околоносовым пазухам;

- закрытую, при которой поражается одна (иногда несколько) полость лабиринта решетчатой кости.

Симптоматика хронической формы

Результатом неправильно проведенного лечения острого этмоидита становится хронизация патологического состояния. К хронической форме заболевания могут привести частые инфекционные лор-заболевания, сниженный иммунный статус человека. При хроническом течении этмоидит может протекать практически бессимптомно в период ремиссии, но при обострении появляются:

- резкая пульсирующая боль в переносице, у медиального угла глаз;

- ощущение тяжести в носу;

- заложенность носа;

- снижение обоняния;

- обильные выделения слизи из пазух с гнойным содержимым;

- отек век;

- субфебрильная температура тела, общая слабость.

Все эти симптомы сопровождают больного и в период ремиссии, но они не выражены ярко — боли незначительные, выделения скудные и не могут стать причиной отека, нарушение обоняние становится привычным, и человек не воспринимает его как угрожающий симптом болезни.

При хронизации процесса длительно сохраняющаяся отечность слизистых оболочек решетчатого синуса приводит к образованию и разрастанию полипов. Пациенты с хроническим полипозным этмоидитом жалуются на постоянный насморк и непроходящую заложенность носа, слезотечение, головные боли.

Лечение хронического этмоидального синусита

Задача врача — провести тщательную физикальную диагностику и эффективное при данном заболевании рентгеновское исследование (в т.ч. КТ, МРТ), лабораторные анализы.

Это поможет дифференцировать этмоидит от остеомиелита челюсти, периостита носовых костей и воспаления слезного мешка.

Эндоскопическое исследование проводится для определения источника гнойных масс (задние или передние ячейки решетчатой кости), обнаружения полипозных разрастаний и оценки состояния слизистой.

Лечебный курс начинают сразу же после подтверждения диагноза. Лечение этмоидального синусита острой и хронической формы происходит по единому принципу.

Для уменьшения отека слизистой, восстановления оттока секрета и нормализации воздухообмена в ячейках решетчатого лабиринта применяют сосудосуживающие капли (Ксилометазолин или Оксиметазолин), комбинированные препараты (Фенилэфрин, Ринофлуимуцил, Полимиксин), антигистаминные препараты (Эриус, Цетрин и др.).

Если в ходе обследования выявлена бактериальная среда, то врач подберет на основании чувствительности возбудителя антибиотик.

Это может быть и таблетированный препарат, и инъекционный, который будет вводиться в условиях стационара. Могут быть показаны и антибиотики широкого спектра (Цефикс, Аугментин и др.).

Растворы антибактериальных средств назначают и для процедур промывания околоносовых пазух.

Для устранения болевого синдрома, снятия воспаления и снижения температуры необходимы нестероидные противовоспалительные средства на основе ибупрофена или парацетамола.

В лечебную схему включают иммуномодулирующие лекарственные средства и витаминно-минеральные комплексы.

Положительный результат лечения позволят закрепить физиотерапевтические процедуры — УВЧ, фонофорез, электрофорез, терапевтический лазер и пр.Если консервативное лечение не дает ожидаемого результата, избежать развития осложнений и избавиться от патологии можно только посредством хирургического вмешательства.

Хирургическая операция

К оперативному лечению острого этмоидита прибегают лишь в крайних случаях — при стремительном развитии и угрозе прорыва гнойных масс в глазницу и полость черепа. Операция назначается при хроническом течении заболевания, если:

- гнойно-воспалительный процесс прогрессирует;

- образовались полипы;

- диагностирована деформация тканей;

- появились внутричерепные и лобно-орбитальные осложнения.

Во время операции врач:

- удаляет ткани, которые разрушились из-за воспаления;

- устраняет перегородки между ячейками, которые подверглись деформации;

- промывает полости решетчатой кости антибактериальными жидкостями, использует репаранты и регенеранты;

- восстанавливает дренаж слизи из полости.

В отоларингологии при синуситах хирургическое вмешательство проводят несколькими способами:

- наружным;

- эндоскопическим;

- чрезпазушным.

Современное хирургическое оборудование позволяет проводить манипуляции безболезненно. Врач в ходе операции восстанавливает и устраняет проблемы в соседних полостях. Такая операция называется пансинусотомией и считается наиболее эффективной при лечении заболеваний полости носа.

В операции могут отказать только пациентам, имеющим:

- заболевания, при которых нельзя подвергать человека общему наркозу;

- эндокринные заболевания;

- воспалительные заболевания других органов в острой фазе;

- гемофилию.

Народные методы лечения

Традиционные методы лечения этмоидита могут быть дополнены средствами народной медицины. Но прежде чем начать лечить этмоидит компрессами, массажами, домашними каплями или промывать носовые ходы отварами трав, следует согласовать процедуры с врачом. Решение о целесообразности того или иного средства лечения врач принимает для каждого пациента индивидуально.

Учитывая тяжесть осложнений, которые возникают при этмоидите, даже применение согревающих компрессов может быть опасным — например, ускорит переход серозного воспаления в гнойное. При отсутствии опыта промывания носа необходимо проводить только в процедурном кабинете при помощи синус-катетера «Ямик».

В домашних условиях врачи рекомендуют проводить лишь некоторые процедуры:

- Закапывания в нос. Для процедур подходят:

- смесь меда, алоэ и лука — в течение 4 дней трижды в сутки;

- приготовленная на водяной бане смесь меда (1 ч.л.), молока (50 мл) и мыла хозяйственного (щепоть) — в течение 3 дней трижды в сутки;

- заваренный черный чай — 2 раза в день по 3-5 капель;

- сок свеклы.

- Промывания (температура воды для данной процедуры должна быть комфортной, близкой к нормальной температуре тела):

- соленой водой (1 ч.л. на стакан воды);

- отварами ромашки, шалфея, зверобоя.

- Компрессы и растирания носа:

- горчичным маслом;

- мешочками с подогретой солью;

- теплым отваром кипрея, череды и багульника.

- Ингаляции (дышать носом следует активно):

- отваром укропа;

- пихтового масла;

- ментолом;

- эвкалиптом.

Нельзя пренебрегать и методами закаливания, доступными в домашних условиях: массажи, контрастный душ, обливания, воздушные ванны.

Этмоидит

Этмоидит – воспаление слизистого эпителия, выстилающего ячейки решетчатой кости.

Решетчатая кость (от латинского os ethmoidale) лежит между полостью носа и полостью черепа, состоит из костных ячеек, выстланных ресничным эпителием — слизистой оболочкой.

Из-за своего центрального положения, близости выводных протоков других синусов, воспаление слизистой выстилки решетчатой кости приводит к фронтиту, гаймориту.

Рыхлая и тонкая слизистая оболочка ячеек при воспалении быстро набухает, становится студенистой, служит основой формирования полипов.

Передние ячейки решетчатой кости подходят близко к лобной пазухе, при воспалении становятся причиной закупорки лобного синуса. Еще одна особенность решетчатой кости заключается в том, что через нее проходят ответвления тройничного нерва – глазной нерв и верхнечелюстной. Чаще всего этмоидит сопровождается гайморитом или фронтитом, симптомы и подходы к лечению этих заболеваний схожи.

Что это такое?

Этмоидит – это острое или хроническое воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатого лабиринта. Этот лабиринт является одной из околоносовых пазух и входит в состав решетчатой кости, расположенной в глубине черепа у основания носа. Может протекать как самостоятельное заболевание, но чаще ему сопутствуют и другие синуситы – гайморит, фронтит, сфеноидит.

Болеют этмоидитом чаще дети дошкольного возраста, однако он может быть диагностирован и у новорожденных, и у взрослых пациентов.

Причины развития

Первичное воспаление клеток решетчатого лабиринта выявляется редко.

Обычно этмоидит становится осложнением вирусных инфекций носоглотки и верхних отделов дыхательной системы: ОРВИ, аденовирусного и риновирусного воспаления носовой полости, гриппа.

Реже заболевание провоцируется патогенными стафилококками, стрептококками, гемофильной палочкой, грибами или их комбинациями. У детей пусковыми факторами могут быть скарлатина, корь, краснуха и другие инфекции детского возраста.

Возникновению воспалительного процесса в синусе способствуют:

- Хронические ЛОР-патологии. Инфицированию решетчатого синуса способствуют вялотекущие или часто рецидивирующие риниты (в том числе – аллергического происхождения), гаймориты, фронтиты, ларингиты, фарингиты, тубоотиты, различные варианты тонзиллитов. В детском возрасте большое значение имеют аденоидные разрастания, аденоидиты.

- Недостаточность иммунитета. Этмоидит развивается на фоне угнетения активности местного и общего иммунитета. Эти состояния могут быть обусловлены длительной или бесконтрольной антибактериальной терапией, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом или другими эндокринопатиями. Реже в роли предрасполагающих факторов выступают онкологические процессы, гемобластозы, декомпенсированные хронические соматические заболевания, первичные генетически обусловленные иммунодефициты.

- Травматические повреждения. Ухудшение дренажа пазухи и создание благоприятных условий для патогенной флоры отмечается при травматических деформациях с нарушением нормальной конфигурации решетчатой кости, которые наблюдаются при тяжелых черепно-мозговых травмах, обширных оперативных вмешательствах в лицевой области.

- Аномалии развития. Одним из важных этиофакторов этмоидита является нарушение полноценного дренирования полости решетчатого лабиринта. Данное состояние наблюдается при врожденных пороках носоглотки: слишком узких входных отверстиях ячеек, сужении среднего носового хода, деформации носовой перегородки.

Симптомы

Этмоидит может иметь острое и хроническое течение.

Острый этмоидит возникает, как правило, на фоне ОРВИ и гриппа, либо аллергического ринита. Для острого этмоидита характерны выраженные симптомы. Хронический этмоидит, в свою очередь, имеет вялотекущую симптоматику; при нем очень часто в носовых ходах и самих пазухах можно увидеть образование полипов. Изредка при хроническом этмоидите жалобы пациента могут полностью отсутствовать.

Основные симптомы, на которые могут жаловаться пациенты:

- головную боль (преимущественно в области между глаз),

- боли в области переносицы носа и внутренних углах глаз,

- отек век (особенно по утрам после пробуждения),

- длительный насморк (более 7-10 дней),

- слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа,

- стекание слизи, гноя по задней стенке горла (если поражаются задние микропазухи решетчатого синуса).

Фото пациента с гнойным левосторонним этмоидитом (если серозный процесс переходит в гнойный, то веки уже не просто могут отекать, а появляется их покраснение, припухлость):

Симптомы более общего характера, наблюдаемые при этмоидите:

- отеки лица,

- головная боль, быстрая утомляемость, повышенная температура,

- больное горло, кашель,

- неприятный запах изо рта,

- уменьшение чувства вкуса и обоняния.

Решетчатые пазухи отделены очень тонкими костными стенками от глазниц, поэтому при переходе воспаления от серозного к гнойному может появиться более серьезная симптоматика: потеря зрения, двоение в глазах, покраснение глаз и век, выпячивание глаз вперед. Также нужно учитывать, что воспаление передней части решетчатого синуса протекает обычно одновременно с поражением гайморовой и лобной пазух, а задних – с воспалением клиновидной пазухи.

Осложнения

Этмоидит — тяжелая патология, требующая безотлагательной терапии. Острая форма заболевания быстро переходит в хроническую, которая плохо поддается лечению и приводит к развитию опасных осложнений.

- Разрушение решетчатого лабиринта и образование эмпиемы часто заканчивается прорывом гноя через глазницу в полость черепа. У больных отмечается лихорадка и признаки поражения внутричерепных структур.

- Флегмона и ретробульбарный абсцесс формируются в результате перехода воспаления со слизистой оболочки этмоидальных пазух на глазницу. Симптомы этих патологий — резкая боль, отек век, изменение положения глазного яблока и снижение остроты зрения.

- Менингит, арахноидит и абсцесс мозга — внутричерепные осложнения этмоидита, связанные с гнойным воспалением мозговых оболочек.

Как лечить этмоидит

Основным методом лечения этмоидита у взрослых в домашних условиях является антибиотикотерапия. Чтобы назначить эффективный препарат, необходимо определить возбудителя заболевания и его чувствительность к антибиотикам.

Для этого больного направляют в микробиологическую лабораторию для сдачи анализа отделяемого зева и носа на микрофлору.

Неплохие результаты в лечении этмоидита дает применение антибиотиков широкого спектра действия — «Амоксициллина», «Амоксиклава», «Цефотаксима», «Цефазолина».

Больным с этмоидитом проводят противовоспалительную терапию, направленную на уменьшение болевого синдрома. Для этого назначают нестероидные противовоспалительные средства — «Парацетамол», «Цефекон», «Ибуклин».

Для укрепления иммунной системы и повышения общей резистентности организма больным рекомендуют пройти курс лечения иммуномодуляторами — «Исмигеном», «Имунориксом», «Иммуналом».

Чтобы уменьшить отек слизистой, необходимо воспользоваться сосудосуживающими каплями в нос на основе «Ксилометазолина или «Оксиметазолина», комбинированными лекарственными средствами — «Полимиксином», «Ринофлуимуцилом». Больным назначают гипосенсибилизирующие средства для приема внутрь — «Цетрин», «Эриус», «Супрастин».

Промывание придаточных пазух носа лекарственными препаратами дает хорошие результаты. Процедуру промывания осуществляют синус-катетером «ЯМИК», который отсасывает экссудат и промывает пазухи лекарственными веществами. Процедуру повторяют до появления прозрачной жидкости.

Физиотерапия

Эффективным методом лечения являются физиотерапевтические процедуры (в комплексной терапии). Для снятия болезненной симптоматики врачи назначают пациенту такие процедуры:

- Электрофорез в сочетании с антибактериальными препаратами. Во время лечения происходит воздействие на переднюю околоносовую пазуху. Лекарства проникают сквозь ткани, которые не снабжаются кровью, что дает более быстрый результат выздоровления, чем при приеме оральных антибиотиков.

- Фонофорез. Лечебная процедура оказывает влияние на пораженную околоносовую пазуху ультрафиолетовыми лучами. Для получения лучшего противовоспалительного эффекта на место воздействия предварительно наносятся лекарственные средства.

- Гелий-неоновый лазер. Излучение замедляет воспалительные процессы, снимает гиперемию и отеки, улучшает кровоснабжение в зоне воздействия.

- УВЧ. Ультрачастотная терапия применяется для прогревания пазух решетчатой кости (используется только в период ремиссии хронического этмоидита).

Диета и питание

Этмоидит значительно снижает качество жизни пациента, поэтому больному следует придерживаться ряда правил, которые помогут свести к минимуму проявления данного заболевания. Также следует соблюдать специальный рацион питания, направленный на нормализацию функциональности защитных систем организма.

Правилами образа жизни при этмоидите являются:

- соблюдение диеты;

- закаливание организма;

- повышение иммунитета;

- борьба с проявлениями заболевания;

- профилактика и лечение острых простуд и других болезней, которые могут спровоцировать этмоидит.

При лечении этмоидита пациенту рекомендовано соблюдать принципы сбалансированного питания с достаточным количеством витаминов. Это поможет лучше противостоять заболеванию и предупредить рецидивы (повторные обострения) в будущем.

Витаминами и элементами, способствующими борьбе с данной патологией, являются:

- кальций;

- цинк;

- витамин С;

- витамин А;

- витамин Е.

Кальций помогает организму бороться с вирусами и аллергенами, так как обладает противовоспалительным и антиаллергическим действием. Также этот минеральный компонент нормализует деятельность нервной системы, что особенно важно, потому что при этмоидите у пациентов наблюдается повышенная раздражительность, склонность к пессимизму.

Продуктами, в которых в больших количествах присутствует кальций, являются:

- молочные продукты;

- капуста белокочанная и цветная;

- брокколи;

- шпинат;

- яичные желтки;

- миндаль.

Цинк нормализует работу иммунной системы и способствует противостоянию инфекциям и вирусам. Кроме того, цинк помогает выводить токсины, что позволяет уменьшить симптоматику этмоидита.

К продуктам, при помощи которых можно поддерживать требуемый баланс цинка в организме, относятся:

- свинина, баранина, говядина;

- мясо птиц (индейка и утка);

- кедровые орехи, арахис;

- фасоль, горох;

- крупы (гречневая, овсяная, ячневая, пшеничная).

Витамин С укрепляет иммунную систему, А – обладает антиинфекционным эффектом, Е – оказывает противовоспалительное действие. Поэтому рацион питания пациента с этмоидитом должен включать в себя продукты, которые содержат эти витамины в достаточном количестве.

Продуктами с повышенным содержанием данных витаминов являются:

- витамин С – виноград, цитрусовые, болгарский перец, репчатый лук, шпинат, помидоры;

- витамин Е – арахис, кешью, грецкие орехи, курага, чернослив, шиповник, лосось, судак;

- витамин А – говяжья печень, рыбий жир, морковь, абрикосы, петрушка.

Во время лечения этмоидита силы организма должны быть направлены на борьбу с проявлениями данной болезни, а не на переваривание пищи.

В тоже время, человеку необходимо получать с едой достаточное количество энергии и полезных веществ. Поэтому объем порций должен быть небольшим, а количество употребляемой пищи за день следует разделять на 5 – 6 приемов.

Следует воздерживаться от еды перед сном, потому что это может вызвать изжогу и воспаление слизистой.

Пациентам с этмоидитом нужно отказаться от продуктов-аллергенов, которые могут стать причиной отека и воспаления слизистых оболочек. К традиционным возбудителям аллергии относятся молоко, красная икра, куриные яйца.Блюда с повышенным содержанием соли могут вызвать отеки, поэтому от них лучше отказаться.

Не рекомендуются при данном заболевании алкогольные напитки и те, которые включают в себя кофеин, потому что эти вещества сильно иссушают слизистую.

Анатомическое строение решетчатой кости и этмоидит

Этмоидальная кость представляет собой непарное образование, формирующее лицевой отдел черепа.

Кость имеет форму неверного куба, она состоит из вертикальной и горизонтальной пластины и решетчатого лабиринта, располагающегося с обоих боков от вертикальной пластины. Она разграничивает носовую полость от полости черепа.

Решетчатая пазуха относится к пневматическим, внутри таких костей имеются пустоты, которые выстилаются слизистым эпителием. Именно в многочисленных ячейках лабиринта происходит воспаление при этмоидите.

Решетчатая пластина имеет прямоугольную форму, она оснащена отверстиями, через которые проходят волокна обонятельного нерва и сосуды. Вертикальная пластина представляет собой составляющую часть носовой перегородки. Стоит заметить, что ячейки решетчатого лабиринта тесно контактируют между собой, потому инфекция быстро распространяется. Лабиринт относят к придаточным пазухам носа.

Решетчатый лабиринт выполняет следующие функции:

- обеспечивает снижение массы лицевого черепа;

- выполняет роль буфера при ударах;

- изолирует нервные окончания обонятельного нерва.

Снаружи пазухи решетчатой кости покрываются глазничной пластиной. На внутренней стороне лабиринта располагаются раковины, которые представлены погнутыми костными пластинами, и именно между ними проходит верхний носовой ход. Отделы кости контактируют со всеми придаточными пазухами, с новой полостью и слезной костью.

Горизонтальная пластина обеспечивает контакт с лобной костью, контакт с клиновидной костью обеспечивают обе пластины. Именно из-за этого на фоне этмоидита часто проявляются воспаления гайморовых, клиновидных или лобных полостей в зависимости от локализации очага воспаления в пазухе решетчатой кости.

Решетчатый лабиринт выстилается достаточно тонкой слизистой оболочкой. Она довольно рыхлая и тонкая, и именно из-за этого воспаление быстро распространяется на глубинные слои. Возникают сильные отеки, и слизистая оболочка становится схожей с полипозными образованиями. Эпителий состоит из бокалообразных клеток, которые вырабатывают слизь.

Этмоидит – воспаление, возникающее в решетчатом лабиринте

Воспаление в решетчатом лабиринте (скопление слизи и гноя)

Воспаление слизистых оболочек решетчатой кости называют этмоидитом. При данной патологии воспаляться могут все клетки кости или некоторые ее части.

Стоит заметить, что это достаточно распространенное заболевание, которое зачастую проявляется у детей, но может возникать и у пациентов зрелого возраста.

Справиться с воспалением без использования антибактериальных средств практически невозможно.

В основном воспаление клеток решетчатого лабиринта, как и многие виды синусита, образуется на фоне ОРВИ или гриппа. Отоларингологи утверждают, что при любой болезни простудного характера возникает поражение околоносовых пазух. У 95 % пациентов с диагнозом «ОРВИ» диагностическая процедура КТ и МРТ позволяет констатировать синусит.

При этмоидите у пациента заметна припухлость и отечность век, глаза при этом не могут открываться в полной мере, в особенных случаях они могут быть полностью закрытыми.

Возникает излишняя восприимчивость к свету, как к естественному, так и к искусственному. На запущенных стадиях на слизистых оболочках глаза заметны кровоизлияния. Возникает хемиоз конъюнктивы.

Любые движения глазных яблок очень болезненны, потому пациент старается держать глаза закрытыми.

Специфические симптомы часто проявляются в случае, если заболевание возникает на фоне существующей инфекции. Психологи утверждают, что эмоциональное состояние пациента на фоне данной патологии сильно ухудшается, у 25 % пациентов возникают депрессивные состояния.

Причины возникновения

Возбудителями патологии в большинстве случаев выступают вирусы, среди которых особым образом выделяют бактерии группы кокков. Нельзя исключать случаи, в которых поражение ячеек возникает единовременно под действием нескольких инфекционных возбудителей.

Этмоидит довольно редко возникает у пациентов как первичное заболевание, в большинстве случаев он развивается на фоне других инфекций. Зачастую инфекция проникает к синусу гематогенным путем.

Среди факторов, обеспечивающих предрасположенность к возникновению патологии, выделяют:

- анатомические особенности строения носоглотки;

- разрастание аденоидов;

- травмы лица;

- аллергические поражения;

- хронические заболевания дыхательных путей;

- иммунодефицит.

Микроорганизмы, проникшие на слизистую оболочку ячеек, быстро плодятся и травмируют ее клетки. После того как они проникают вглубь тканей, возникают признаки воспаления. Проявляется отек слизистых оболочек, сужаются просветы выводных протоков. Подобные изменения становятся причиной затруднения оттока слизи из лабиринта.

Стоит помнить о том, что этмоидит у детей часто провоцирует осложнения в виде абсцесса, свищей, эмпиемы. Если медицинская помощь оказана неверно или не своевременно, риск распространения гноя в ткани глазниц и полость черепа повышается в несколько раз.

Характерные проявления

Проявления острого этмоидита могут выглядеть следующим образом:

- сильные головные боли;

- болезненные проявления в зоне внутреннего края глазницы;

- затрудненность дыхания через нос;

- абсолютное отсутствие или снижение обоняния;

- резкое ухудшение состояния пациента;

- значительное повышение температуры тела (38-40 градусов);

- течение слизи и гноя из носа;

- напряжение век, синюшность кожи века;

- неподвижность глазного яблока;

- у детей возникает отечность глазницы;

- нарушения со стороны ЖКТ (тошнота, рвота).

Пациенты отмечают, что головные боли, имеющие давящий характер, при этмоидите особенно сильно проявляются при совершении каких-либо движений головой.

Не стоит забывать о том, что эта патология особенно опасна для пациентов со сниженным иммунитетом и для детей раннего возраста.

Это связано с тем, что гнойное содержимое может спровоцировать у них частичное разрушение кости и стать причиной проникновения гноя в глазницу.

Воспаление решетчатого лабиринта у новорожденных протекает крайне тяжело: резко повышается температура, малыш становится капризным, возможен отказ от пищи. Если лечение начато не своевременно, возникают признаки нейротоксикоза и обезвоживания.

При этмоидите боль проявляется спонтанно и резко. На начальной стадии она локализуется в области переносицы.Головная боль присутствует на протяжении всего дня, это может быть обусловлено общей интоксикацией организма пациента и высокой температурой тела. Болевые ощущения в зоне переносицы усиливаются ночью.

При хроническом течении патологии боли, как правило, менее выражены, но возможно возникновение хронической усталости в глазах.

Ощущение распирания в носовой полости присутствует как при остром, так и при хроническом течении заболевания. Подобное проявление возникает из-за ячеистой структуры кости и образования в клетках гноя.

Отек слизистой оболочки и продуцирование гноя усиливается по причине усиленного размножения болезнетворных микроорганизмов. Клетки лабиринта в этом случае не заполнены воздухом, в них скапливается гной.

Носовое дыхание нарушается из-за того, что отек переходит на слизистые оболочки носа, которые сильно утолщаются, это и приводит к сужению носовых ходов. По этой причине воздух циркулирует очень слабо, у детей раннего возраста дыхание через нос становится невозможным. Затруднение носового дыхания проявляется очень быстро – в течение нескольких часов с момента прогрессирования болезни.

Выделения при этмоидите могут быть гнойными, слизистыми, в них могут присутствовать вкрапления крови в случае повреждения сосудов.

В начале патологии, как правило, они незначительны, но при прогрессировании объем выработки патогенного содержимого увеличивается в несколько раз.

Если имеется поражение самой кости, то выделения приобретут гнилостный запах. Объем выделений напрямую зависит от формы поражения.

Характерные симптомы хронической патологии

Хронический этмоидит обусловлен, несвоевременной и неправильной терапией заболевания в острой форме. Риск его возникновения повышается, если пациент имеет предрасположенность к заболеваниям ЛОР-органов, и у него при этом снижена защитная функция организма. Для патологии характерно чередование периода обострения и ремиссии.

Жалобы больного с подобным диагнозом в период обострения состоят в следующем:

- проявляется сдавливающая боль в области переносицы, которая становится сильнее при совершении движений головой;

- из полости носа выделяется слизь или гной;

- присутствуют проявления интоксикации организма;

- возникает отечность верхнего века;

- снижается обоняние.

Стоит помнить о том, что при хроническом течении патологии симптомы интоксикации организма могут присутствовать и в момент ремиссии. Большинство пациентов отмечают снижение работоспособности, усталость, вялость.

Диагностика этмоидита

Поставить точный диагноз может только опытный врач-отоларинголог. Предварительный диагноз ставится в момент первичного осмотра на основании анализа жалоб пациента и изучения существующего анамнеза.

В ходе осмотра врач может заметить отек области медиального угла глаза, верхнего и нижнего века. При проведении риноскопии будет заметна отечность слизистых оболочек передней носовой раковины и продуцирование слизи и гноя из нее.

В момент пальпирования корня носа пациент будет чувствовать болезненность.

Эндоскопическое исследование позволяет оценить состояние слизистых оболочек носа в области выхода ячеек решетчатого лабиринта и точно определить место концентрации гнойных масс.

Стоит заметить, что поражаться могут как передние, так и задние ячейки. Для точного постановления диагноза довольно часто применяют рентгенологическое обследование.

Снимок показывает затемнение в какой-либо зоне решетчатой кости.

Как происходит лечение

Стоит помнить о том, что средства для лечения этмоидита должен подбирать врач после полного обследования пациента. Заниматься самолечением в этом случае недопустимо, потому что риск возникновения отрицательных последствий при данном заболевании велик.

В терапии патологии довольно часто используют следующие лекарственные препараты:

- Сосудосуживающие средства.

- Болеутоляющие препараты.

- Антибактериальные препараты.

- Противоаллергические средства.

- Промывание носовой полости солевым раствором.

Для лечения этмоидита часто применяют физиотерапевтические методы, например электрофорез и фонофорез.

Когда медикаментозное лечение оказывается нерезультативным, прибегают к вскрытию ячеек решетчатого лабиринта. Стоит заметить, что врачи не рекомендуют использовать какие-либо народные средства для терапии.

При хроническом течении патологии медикаментозная терапия не приносит результата, потому в ряде случаев прибегают к пункции, иссечению носовых раковин и вскрытию ячеек лабиринта.

Профилактические мероприятия

Поражение решетчатого лабиринта, как и многие другие патологии, проще предотвратить, нежели вылечить.

- Для профилактики возникновения заболевания крайне важно вовремя лечить вирусные болезни.

- Следует избегать переохлаждения организма.

- Полный отказ от курения. Специалисты утверждают, что заболевание в большинстве ситуаций возникает у курящих. Стоит также помнить о том, что хронизация патологии у курильщика возможна даже при условии правильно подобранной терапии.

- Повышение защитных функций организма.

При условии правильно выбранной терапии заболевание, как правило, полностью исчезает, и пациент полностью выздоравливает.

При патологии лабиринта у взрослых возможно спонтанное выздоровление, но следует помнить о том, что курс лечения антибиотиками прерывать нельзя.

Стоит помнить о том, что обращаться к специалисту нужно при первых признаках патологии, это поможет избежать опасных последствий.