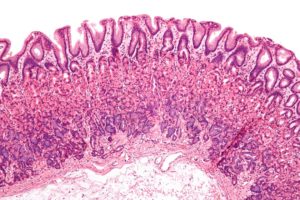

Эпителий в кишечнике

Содержание

Эпителиальная ткань — Биология

Эпителий (лат. epithelium, от др.-греч. ἐπι- — сверх- и θηλή — сосок молочной железы), или эпителиальная ткань — слой клеток, выстилающий поверхность (эпидермис) и полости тела, а также слизистые оболочки внутренних органов, пищевого тракта, дыхательной системы, мочеполовые пути. Кроме того, образует большинство желёз организма.Существуют несколько классификаций эпителиев, в основу которых положены различные признаки: происхождение, строение, функции. Из них наибольшее распространение получила морфологическая классификация, учитывающая главным образом отношение клеток к базальной мембране и их форму.Морфологическая классификация

Онтофилогенетическая классификацияНаряду с морфологической классификацией, используется онтофилогенетическая классификация, созданная российским гистологом Н. Г. Хлопиным. В основе её лежат особенности развития эпителиев из тканевых зачатков.

Виды эпителияОднослойный эпителий

Многослойный эпителий

В тонкой коже, которая не испытывает нагрузки, отсутствует зернистый и блестящий слои.

Имеется пять основных особенностей эпителиев:Эпителии представляют собой пласты (реже тяжи) клеток — эпителиоцитов. Между ними почти нет межклеточного вещества, и клетки тесно связаны друг с другом с помощью различных контактов. Эпителии располагаются на базальных мембранах, отделяющих эпителиоциты от подлежащей соединительной ткани. Эпителий обладает полярностью. Два отдела клеток — базальный (лежащий в основании) и апикальный (верхушечный), — имеют разное строение. Эпителий не содержит кровеносных сосудов. Питание эпителиоцитов осуществляется диффузно через базальную мембрану со стороны подлежащей соединительной ткани. Эпителиям присуща высокая способность к регенерации. Восстановление эпителия происходит вследствие митотического деления и дифференцировки стволовых клеток |

Каким образом кишечник может стать «дырявым», как это понять и что делать

Статья была написана для журнала LookBio

Желудочно-кишечный тракт

Защитная функция кишечника

Роль энтероцитов в защите кишечника

Что бывает при повышенной проницаемости кишечника

Причины повышенной проницаемости кишечника

Симптомы

Повышенная проницаемость кишечника и аутоиммунные заболевания

Как восстановить целостность слизистой кишечника

Энтероциты

«Дырявый» кишечник — термин, который все чаще встречается в статьях о хронических заболеваниях. В этой статье я рассказываю, что это такое, как понять, есть ли повышенная проницаемость кишечника у вас и что с этим делать.

Что представляет из себя желудочно-кишечный тракт

Желудочно-кишечный тракт — по сути длинная полая трубка, которая начинается ртом и заканчивается анусом. Каждый день эта трубка пропускает через себя множество субстанций: еду, воду, медикаменты. Все они проходят в ЖКТ разные стадии переработки, чтобы в конечном итоге выделить вещества, необходимые организму для многочисленных процессов жизнедеятельности.

Эти тщательно отобранные вещества затем переносятся с помощью специальных механизмов через слизистую кишечника и используются для производства гормонов, ферментов, энергии, катализирования реакций, синтеза и ремонта тканей – в общем, всех тех процессов, которые необходимы нам для жизни.

Важное наблюдение! Несмотря на то, что наш желудочно-кишечный тракт по ощущениям находится внутри нас, внутренняя поверхность этой полой трубки является барьером между ВНЕШНИМ миром и нашим организмом, можно сказать, внутренней кожей.

А какую функцию осуществляет барьер? Защитную!

Как защищает нас кишечник

Вдумайтесь только, какой объем веществ извне проходит через нашу внутреннюю кожу! Еда, жидкость, медикаменты, а с ними — многочисленные вещества, которые нужно распознать, переработать, усвоить или вывести.

Нужно также «впустить» вещества, участвующие в метаболизме и оставить снаружи все, что организмом воспринимается как токсичное: патогенные бактерии, вирусы, добавки, пестициды, не полностью переваренные частицы пищи.

Для выполнения защитной функции и охраны святая святых организма — кровеносной и лимфатической системы — у желудочно-кишечного тракта есть несколько механизмов:

- высокая кислотность в желудке, убивающая патогены;

- пищеварительные ферменты;

- перистальтика (мышечные сокращения), которая не дает патогенам закрепиться на стенках кишечника.

Один из механизмов — особенное устройство слизистой кишечника. О ней мы как раз поговорим подробнее.

Ширина слизистой, которая отделяет внутренний мир – полость кишечника – от внешнего, составляет всего одну клетку! Вот эта тончайшая клеточная паутинка, состоящая из клеток под названием энтероциты*, представляет собой фильтр с особым устройством, который впускает из кишечника продукты, необходимые для обмена веществ, и блокирует проникновение токсичных веществ.

Механизмы, которые помогают энтероцитам осуществлять защитную функцию:

- особое клеточное устройство: разные типы мембран во внешней и внутренней полости, которые позволяют проходить через клеточную мембрану только ограниченному количеству веществ в строго определенном формате;

- очень плотный межклеточный контакт между энтероцитами, который делает невозможным проникновение неразрешенных веществ через межклеточное пространство;

- У энтероцитов также есть мощная армия поддержки в виде иммунных клеток, 80% которых находится сразу за защитной клеточной паутинкой. Они атакуют и обезвреживают патогены при нарушении первого барьера.

Что происходит при повышенной проницаемости кишечника

А теперь представьте себе, что происходит, когда защитный барьер нарушен. Это случается либо при массовой смерти энтероцитов, из которых он состоит, либо при нарушении плотных межклеточных контактов.

Такое нарушение делает возможным проникновение «нарушителей» в организм не сквозь энтероциты, а между ними. Это открывает путь в кровоток и лимфатическую систему многочисленным субстанциям, которые должны оставаться во внешнем мире.

Через зазоры между клетками туда могут попадать бактерии, вирусы, питательные вещества, которые не были до конца переварены.

Многие из этих веществ по сути не являются патогенными или токсичными. Они просто не могут быть использованы организмом для обмена веществ. То есть вместо аминокислот через межклеточные зазоры проходят молекулы белка, вместо моносахаридов – полисахариды.Как вы думаете, какую реакцию это вызывает у организма?

Происходит активация иммунной системы, которая «страхует» клетки эпителия от проникновения через них неразрешенных веществ. В зависимости от объема и типа «нарушителей» иммунные клетки могут использовать целый арсенал в этой борьбе. Средством защиты может стать местное или системное воспаление, выработка антител для уничтожения чужеродных белков и т. д.

На помощь иммунным клеткам также приходит энтеральная нервная система.

Она информирует центральную нервную систему о нарушении барьера и серьезности происходящего Информация поступает через блуждающий нерв, который соединяет обе эти системы.

Итог: нарушение защитного барьера кишечника открывает доступ “несанкционированным” веществам в организм, а также провоцирует защитную реакцию организма в виде активации иммунитета и оповещения центральной нервной системы о происходящем.

Что может привести к повышенной проницаемости кишечника

Нарушение защитного слоя эпителия может быть результатом неподходящего или нездорового питания, неправильного образа жизни, приема медикаментов. Среди основных факторов:

1. Массовая гибель клеток эпителия

Смерть энтероцитов может быть вызвана контактом с токсичными веществами, среди которых не только пестициды, синтетические добавки, но и некоторые категории фитохимических веществ, то есть того, что содержится в растениях. Это такие вещества, как лектины, сапонины, проламины. А содержатся они в большом количестве в крупах, бобовых, овощах семейства пасленовых.

У здорового человека зазоры, образующиеся после смерти энтероцитов, закрываются за счет появления новых клеток. В большом количестве клетки эпителия могут гибнуть в организме людей с ослабленным кишечником, дисбактериозом, инфекциями и генетическими особенностями. В этом случае эпителий не успевает восстанавливаться, и зазоры между клетками остаются на длительное время.

2. Нарушение плотных межклеточных контактов

Один из известных «нарушителей» этих контактов — глютен, он же — глиадин (фракция белка в пшенице и некоторых других зерновых).

У людей, больных целиакией, глиадин вызывает в организме синтез белка под названием зонулин, который регулирует плотность клеточных зазоров, делая их шире.

Его постоянный синтез приводит к раскрытию межклеточных «замков» и очень серьезным нарушениям целостности защитного слоя эпителия.

Другими причинами нарушения плотных межклеточных контактов могут стать стресс и медикаменты, содержащие кортикостероидные гормоны (гормоны стресса). Они подавляют деятельность иммунной системы и синтез иммуноглобулинов, защищающих эпителий. При этом стресс может быть вызван как внешними факторами, так и внутренними — инфекциями, воспалительными процессами и т. д.

Симптомы

Состояние иммунной активации и сигналы SOS из кишечника в ЦНС могут транслироваться в самые различные симптомы и проблемы.

ЖКТ:

- боль в животе

- газообразование

- несварение

- изжога

- нерегулярный стул, запоры или диареи

Психика/ неврология:

- головные боли

- депрессии

- бессонница

- тревожность

- затуманенность сознания

Воспалительные процессы:

- локализованные боли

- пищевые аллергии и индивидуальные реакции

- хроническая усталость

- заболевания кожи

Повышенная проницаемость кишечника и аутоиммунные заболевания

Эксперты говорят о том, что повышенная проницаемость кишечника является одним из трех условий, необходимых для развития аутоиммунного заболевания, помимо импульса из окружающей среды и генетической предрасположенности.

То есть все аутоиммунные заболевания независимо от пораженного органа имеют в своей основе общий компонент — нарушение защитного барьера, который охраняет организм от «нарушителей», будь то патогены или просто не до конца переваренные частицы пищи. К ним относятся все аутоиммунные заболеваний, в том числе, диабет обоих типов, астма, псориаз, ревматоидный артрит и дальше по списку.

На это также можно посмотреть с другой стороны.

Если проблемы с питанием, хронический стресс или дефицит сна приводят к повышенной проницаемости, это делает человека более чувствительным к негативным импульсам окружающей среды и стимулирует экспрессию генов, отвечающих за предрасположенность к хроническим заболеваниям. Поэтому для их предотвращения или для восстановления необходимое условие — это восстановление целостности защитного слоя эпителия!

Как восстановить целостность слизистой кишечника

Очень важная часть терапии восстановления — убрать раздражающие факторы, которые поддерживают и усугубляют нарушение целостности эпителия:

- еду, содержащую добавки, следы удобрений, пестицидов;

- промышленно переработанные продукты;

- выделенный сахар;

- промышленно произведенные масла;

- распространенные аллергены и продукты, известные своим раздражающим действием: в зависимости от состояния здоровья и стадии их список может быть весьма длинным и включать в себя все зерно, бобовые, молочные продукты, яйца, орехи, сою, кукурузу.

Нужно также сделать частью своей диеты продукты, восстанавливающие целостность защитного слоя эпителия:

- источники жирных кислот омега-3, регулирующих воспалительные процессы: дикая жирная рыба, икра, мясо животных на травяном откорме;

- разнообразные овощи и зелень как источник клетчатки, необходимой для здоровья дружественных бактерий и кишечника;

- квашеные и ферментированные продукты как источник дружественных бактерий;

- костный бульон как хороший источник аминокислот, из которых строится эпителий;

- кокосовое масло как источник антибактериальных веществ, способствующий нормализации микрофлоры в тонком кишечнике.

В расширенном формате это подразумевает использование протокола аутоиммунной диеты. Существует несколько аутоиммунных протоколов. Авторы самых популярных – Сара Баллантайн, Том О’Брайен, Терри Валз.

Очень важно! У нас с вами одна и та же физиологическая реакция практически на все, что в эволюционной перспективе является угрозой для нашего здоровья.

Хроническое состояние стресса, дефицит сна и движения вызывает те же эффекты на клеточном уровне, что и нездоровая или неподходящая еда, и делает невозможным восстановление защитного барьера кишечника.

Даже больше: одно лишь правильное питание не позволит вам восстановить здоровье, если вы мало и плохо спите, не двигаетесь и живете в постоянном стрессе.

Вот почему оптимизация стиля жизни является неотъемлемой частью восстановления целостности эпителия кишечника!*Энтероциты (enterocytus) — клетки эпителия кишечника.

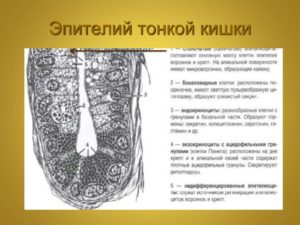

Различают каёмчатые энтероциты, бокаловидные энтероциты (бокаловидные клетки), энтероциты (клетки Панета), ацидофильные энтероциты, бескаёмчатые энтероциты и другие.

Некоторые источники называют энтероцитами только каёмчатые (столбчатые) энтероциты. Энтероциты каёмчатые (enterocytus limbatus) специализируются на пристеночном пищеварении и всасывании.

Моторная и секреторная функция ЖКТ. Строение кишечной ворсинки, эпителий кишечника, щеточная кайма

Подробности

Секреторная функция связана с выработкой железистыми клетками пищеварительных соков: слюны, желудочного, поджелудочного, кишечного соков и желчи.

Секреторная функция — деятельность пищеварительных желез, вырабатывающих секрет (пищеварительный сок), с помощью ферментов которого в желудочно-кишечном тракте осуществляется физико-химическое преобразование принятой пищи.

Секреторная функция желудочно-кишечного тракта

Секреция — процесс образования из веществ, поступивших из крови в секреторные клетки (гландулоциты), секрета определенного функционального назначения и выделения его из железистых клеток в протоки пищеварительных желез.

Секреторный цикл железистой клетки состоит из трех последовательных и взаимосвязанных этапов:

- поглощения веществ из крови,

- синтеза из нихсекреторного продукта и

- секретовыделения.

Клетки пищеварительных желез по характеру продуцируемого секрета подразделяются на белок-, мукоид- и минералсекретирующие.

Пищеварительные железы отличаются обильной васкуляризацией. Из крови, протекающей по сосудам железы, секреторные клетки поглощают воду, неорганические и органические низкомолекулярные вещества (аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты).

Этот процесс осуществляется за счет активности ионных каналов, базальных мембран эндотелиоцитов капилляров, мембран самих секреторных клеток.

Из поглощенных веществ на рибосомах гранулярного эндоплазматического ретикулума синтезируется первичный секреторный продукт, который подвергается дальнейшим биохимическим превращениям в аппарате Гольджи и накапливается в конденсирующих вакуолях глан-дулоцитов.

Вакуоли превращаются в гранулы зимогена (профермента), покрытые липопротеиновой оболочкой, с помощью которой окончательный секреторный продукт транспортируется через мембрану гландулоцита в протоки железы.

Гранулы зимогена выводятся из секреторной клетки по механизму экзоцитоза: после перемещения гранулы к апикальной части гландулоцита происходит слияние двух мембран (гранулы и клетки), и через образовавшиеся отверстия содержимое гранул поступает в ходы и протоки железы.

По характеру выделения секрета этот тип клеток относят к мерокриновым.

Для голокриновых клеток (клеток поверхностного эпителия желудка) характерно превращение всей массы клетки в секрет в результате ее ферментативной деструкции. Апокриновые клетки вьщеляют секрет с апикальной (верхушечной) частью своей цитоплазмы (клетки протоков слюнных желез человека в период эмбриогенеза).

Секреты пищеварительных желез состоят из воды, неорганических и органических веществ.

Наибольшее значение для химической трансформации пищевых веществ имеют ферменты (вещества белковой природы), являющиеся катализаторами биохимических реакций.Они относятся к группе гидролаз, способных присоединять к перевариваемому субстрату Н+ и ОН», превращая высокомолекулярные вещества в низкомолекулярные.

В зависимости от способности расщеплять определенные вещества ферменты подразделяются на 3 группы:

- глюколитические (гидролизующие углеводы до ди- и моносахаридов),

- протеолитические (гидролизующие белки до пептидов, пептонов и аминокислот) и

- липолитические (гидролизующие жиры до глицерина и жирных кислот).

Гидролитическая активность ферментов возрастает в известных пределах при повышении температуры перевариваемого субстрата и наличия в ней активаторов, их активность снижается под влиянием ингибиторов.

Максимальная гидролитическая активность ферментов слюны, желудочного и кишечного соков обнаруживается при разном оптимуме рН среды.

Моторная функция желудочно-кишечного тракта

Двигательная, или моторная, функция осуществляется мускулатурой пищеварительного аппарата на всех этапах процесса пищеварения и заключается в жевании, глотании, перемешивании и передвижении пищи по пищеварительному тракту и удалении из организма непереваренных остатков.

Процесс пищеварения во всех отделах пищеварительного тракта осуществляется при участии двигательной активности его мускулатуры.

- Сокращения мышц обеспечивают:

- прием и измельчение пищи в процессе жевания в ротовой полости,

- глотание и продвижение порции пищи по пищеводу,

- накопление ее в желудке и эвакуацию его содержимого в кишечник,

- сокращение и расслабление желчного пузыря,

- перемешивание и продвижение кишечного содержимого,

- движение ворсинок,

- переход химуса из тонкой кишки в толстую, его перемещение по толстой кишке,

- сокращение и расслабление сфинктеров,

- перистальтику выводных протоков пищеварительных желез и

- выведение экскрементов.

Гладкая мускулатура пищеварительного тракта состоит из гладкомышечных клеток (миоцитов). Они собраны в пучки и соединены друг с другом нексусами. Пучок получает нервные терминали, артериолу и выполняет роль функциональной единицы гладкой мышцы.

Миоциты обладают способностью к спонтанному ритмическому возбуждению за счет периодической деполяризации их мембраны. Это возбуждение распространяется благодаря нексусам от клетки к клетке (как по синцитию).

Пучки миоцитов образуют гладкомышечные слои пищеварительной трубки — циркулярный (внутренний), продольный (наружный) и подслизистый (косой).

Растяжение мышц содержимым желудочно-кишечного тракта является для них адекватным раздражителем, вызывающим деполяризацию мембран их клеток и сокращение мышечных волокон.

Частота и сила сокращений миоцитов изменяются в широком диапазоне под влиянием нервных импульсов эфферентных терминалей вегетативных нервных волокон, гормонов и гастроинтестинальных регуляторных пептидов.

Комплексная нервно-гуморальная регуляция миоцитов обеспечивает соответствие уровня активности мускулатуры объему и составу содержимого желудка и кишечника.

Характер сократительной деятельности мускулатуры пищеварительного тракта зависит от активности водителей ритма, расположенных в желудке и кишечнике.

Они представляют собой гладкомышечные клетки, более чувствительные к биологически активным веществам и имеющие более обильную иннервацию, чем другие пучки миоцитов.

На протяжении пищеварительного тракта у человека имеется около 35 сфинктеров.

Они состоят из мышечных пучков, расположенных циркулярно (в основном), спирально и продольно.

Сокращение циркулярных пучков приводит к смыканию сфинктера, а сокращение спиральных и продольных пучков увеличивает его просвет, что способствует переходу содержимого пищеварительного тракта в нижележащий отдел.

Сфинктеры обеспечивают движение содержимого пищеварительной трубки в каудальном направлении и временное разобщение функционально различных частей пищеварительного тракта. Основные из них — кардиальный (на входе в желудок), пилорический (на выходе из желудка), в основании баугиниевои заслонки (на входе в слепую кишку), внутренний и наружный анальный (на выходе из прямой кишки).

К моторике также относятся движения ворсинок и микроворсинок.

Анатомическое строение и функции секреторных элементов ЖКТ

Однослойный однорядный призматический мирковорсинчатый эпителий.

Эпителиальный слой кишки окружен слоями продольных и кольцевых гладких мышц.

Мышцы покрыты слоем серозной оболочки, представляющей собой ткань, которая обволакивает наружную поверхность всех висцеральных органов брюшной полости.

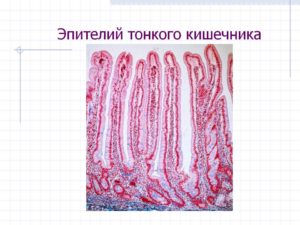

Внутренняя поверхность тонкого кишечника выстлана пищеварительным эпителием, образующим пальцеобразные ворсинки. Эпителий содержит бокаловидные клетки, разбросанные между цилиндрическими всасывающими клетками.

Ворсинки выступают над поверхностью на высоту 1 мм и каждая из них окружена кольцевым углублением, называемым либеркюновой криптой. Внутри ворсинок расположена сеть кровеносных капилляров и венул, а также сеть лимфатических сосудов с центральным млечным протоком.

Именно в эти кровеносные и лимфатические сосуды всасываются питательные вещества. Всасывающие клетки эпителия делятся у основания ворсинки и по мере созревания постоянно перемещаются в сторону ее конца, где они отторгаются в просвет кишки со скоростью (у человека) 2•1010 клеток в сутки.

Сами ворсинки находятся на поверхности обширных кольцевых складок, которые образует слизистая оболочка кишки.

Апикальная поверхность каждой всасывающей клетки кишечного эпителия имеет бороздчатый вид. Это так называемая щеточная кайма, образованная плотными рядами микроворсинок. Число микроворсинок достигает нескольких тысяч на одну клетку (около 2•105 на квадратный миллиметр). Высота микроворсинки составляет 0,5-1,5 мкм, диаметр — около 0,1 мкм.

Микроворсинки заключены в плазматическую мембрану и содержат актиновые филаменты, которые реагируют с миозиновыми, расположенными у основания каждой микроворсинки.

Такое взаимодействие между филаментами вызывает ритмические движения микроворсинок.

Движения способствуют перемешиванию и обмену кишечного химуса (полужидкой массы частично переваренной пищи) вблизи всасывающей поверхности слизистой оболочки.

Существование иерархии отношений между складками слизистой оболочки, ворсинками и микроворсинками намного повышает эффективность всасывающей поверхности кишечника. Общая площадь внутренней поверхности тонкого кишечника у человека (если считать ее гладкой) равна около 0,4 м2.Складки, ворсинки и микроворсянки увеличивают эту площадь по крайней мере в 500 раз, т. е. до 200-300 м2. Подобное увеличение площади вне сомнения имеет важное значение для процесса всасывания.

Дело в том, что скорость этого процесса пропорциональна площади основного диффузионного барьера, роль которого выполняет апикальная поверхность мембраны всасывающих клеток.

Поверхность микроворсинок покрыта гликокаликсом- слоем сетевидной структуры толщиной до 0,3 мкм, состоящим из кислых мукополисахаридов и гликопротеина.

Вода и слизь задерживаются в щелях глякокаликса, образуя «неперемешиваемый слой». Слизь выделяют бокаловидные (названные так из-за своей формы) клетки, которые можно встретить среди всасывающих клеток).

Между всасывающими клетками все время сохраняется связь при помощи десмосом. Каждую клетку около ее верхушки окружает окклюзионная зона, способствующая тесному контакту соседних клеток между собой. В кишечном эпителии щелевые контакты особенно плотны.

По этой причине апикальные мембраны отдельных всасывающих клеток образуют сплошную апикальную мембрану. Чтобы попасть из цитоплазмы данных клеток в кровь и лимфатические сосуды, все питательные вещества обязательно должны пройти сквозь эту мембрану.

Пристеночное пищеварение

Пристеночное пищеварение(контактное, мембранное) совершается в тонком кишечнике — в пристеночном слое слизи, на поверхности ворсинок и микроворсинок, в гликокаликсе (мукополисахаридных нитях, связанных с мембраной микроворсинок).

В слизи и гликокаликсе содержится много адсорбированных ферментов пищеварительных соков, выделенных в полость кишки и расположенных на огромной площади соприкосновения с перевариваемым субстратом.

Поэтому в процессе пристеночного пищеварения значительно увеличивается скорость гидролиза пищевых веществ, что приводит к возрастанию объема всасывания продуктов гидролиза.

Эпителий тонкой кишки

Эпителий (Э) тонкой кишки состоит из двух видов эпителиальных клеток: всасывающих и бокаловидных, лежащих на базальной мембране (БМ). Всасывающие и бокаловидные клетки соединены с помощью соединительных комплексов (СК) и множества латеральных интердигитаций (ЛИ).

Между базальными частями часто формируются межклеточные щели (МЩ). Хиломикроны (X, класс липопротеинов, образующихся в тонком кишечнике в процессе всасывания липидов) могут циркулировать между этими щелями; сюда же проникают лимфоциты (Л). Абсорбирующие клетки живут около 1,5—3,0 сут.

ВСАСЫВАЮЩИЕ КЛЕТКИ

Всасывающие клетки (ВК) — высокие призматические клетки с эллиптическим, часто с инвагинациями, ядром (Я), расположенным в нижней части тела клетки. Ядрышки, комплекс Гольджи (Г) и митохондрии хорошо развиты. Гранулярная эндоплазматическая сеть часто продолжается в а гранулярную.

Цитоплазма содержит некоторое количество лизосом и свободных рибосом.

Апикальный полюс клетки полигональной формы. Микроворсинки (Мв) покрыты толстым слоем гликокаликса (Гk), в некоторых местах на рисунке он частично удален.

Микроворсинки и гликокаликс формируют щеточную каемку (ЩК), которая увеличивает кишечную абсорбционную поверхность до 900 м2.

БОКАЛОВИДНЫЕ КЛЕТКИ

Бокаловидные клетки (БК) — базофильные клетки, рассеянные среди абсорбирующих клеток. В активных клетках ядро чашеобразное и расположено в базальном полюсе клетки.

Цитоплазма содержит митохондрии, хорошо развитый надъядерный комплекс Гольджи, несколько цистерн гранулярной эндоплазматической сети, ориентированных параллельно друг другу, и много свободных рибосом.

Последние две структуры ответственны за базофилию бокаловидных клеток.

Из комплекса Гольджи возникают многочисленные, окруженные однослойной мембраной слизистые капельки (СК), заполняющие всю супрануклеарную цитоплазму и придающие клеткам бокаловидную форму. Капельки выделяются из клеток путем слияния окружающих их мембран с апикальной плазмолеммой.

После выделения слизистых капелек бокаловидные клетки становятся незаметными в световом микроскопе. Бокаловидные клетки способны пополнять цитоплазму слизистыми капельками в течение 2—3 секреторных циклов, поскольку их жизнь длится около 2—4 сут.

Продукция бокаловидных клеток ШИК-положительная и метахроматичная, так как состоит из гликопротеинов и гликозаминогликанов; она служит для смазывания и защиты всасывающих клеток.Сети капилляров (Кап) и ретикулярных фибрилл (РФ), принадлежащих собственной пластинке (СП) слизистой оболочки, располагаются сразу под эпителиальной базальной мембраной (БМ).

Ретикулярные волокна служат, помимо прочего, для прикрепления тонких, вертикально ориентированных гладких мышечных клеток (МК) к базальной мембране. Их сокращения укорачивают кишечные ворсинки. На некотором расстоянии от эпителия начинаются слепыми расширениями млечные сосуды (МС).

Между эндотелиальными клетками различимы многочисленные отверстия (О), через которые хиломикроны поступают в лимфатическую циркуляцию. Отмечаются также якорные филаменты (ЯФ), прикрепляющие млечные сосуды к сети коллагеновых волокон.

Большое число коллагеновых (KB) и эластических (ЭВ) волокон проходит через собственную пластинку слизистой оболочки. В сети этих фибрилл находятся лимфоциты (Л), плазматические клетки (ПК), гистиоциты (Г) и эозинофильные гранулоциты (ЭГ). Фибробласты, фиброциты (Ф) и некоторые ретикулярные клетки относятся к постоянным клеткам собственной пластинки слизистой оболочки.

ВСАСЫВАНИЕ (АБСОРБЦИЯ) ЛИПИДОВ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ

Функцией абсорбирующих клеток является всасывание питательных веществ из полости кишки. Поскольку абсорбцию протеинов и полисахаридов трудно выявить морфологически, то опишем всасывание липидов.

Механизм всасывания липидов делится на ферментное расщепление жиров на жирные кислоты и моноглицериды и поступление этих продуктов в абсорбирующие клетки, где происходит ресинтез новых липидных капель — хиломикронов (X).

Затем они выбрасываются в базальные межклеточные щели, пересекают базальную пластинку и вступают в млечный сосуд (МС).

Хиломикроны — это эмульгированные капельки жира, имеющие молочный цвет, поэтому все лимфатические кишечные сосуды называют млечными.

Анализ кала: результаты анализа копрограммы

Не обнаружена – При нормальном пищеварении соединительная ткань в кале не обнаруживается.

Обнаружена – Наличие остатков мясной пищи говорит о недостаточной функции пищеварительных желез, или о избытке мяса в рационе.

Соединительная ткань визуально может напоминать части гельминтов, густую слизь, грибковую инфекцию. Микроскопия дает представление о структуре соединительнотканных волокон.

Дети, которые получают мясной прикорм в возрасте до года, имеют в кале большое количество непереваренных мышечных волокон.

Мышечные волокна не измененные

Не обнаружены – В норме при достаточной активности пищеварительных желез мышечные волокна в кале отсутствуют.

Обнаружены – Недостаточная активность желудочного сока или ферментов поджелудочной железы не позволяет ЖКТ переварить мышечные волокна (мясо).

Наличие неизмененных (исчерченных) волокон является симптомом острой недостаточности поджелудочной железы, например, при панкреатите.

Дети, которые получают мясной прикорм в возрасте до года, имеют в кале большое количество непереваренных мышечных волокон, так как в этом возрасте поджелудочная железа еще не сформирована до конца.

Мышечные волокна измененные

Не обнаружены – В норме при достаточной активности пищеварительных желез мышечные волокна в кале отсутствуют.

Обнаружены немного – В норме при достаточной активности пищеварительных желез мышечные волокна в кале отсутствуют. При избытке мясной пищи в кале могут присутствовать измененные мышечные волокна в небольшом количестве и сохранении нормальной активности пищеварительных желез.

Обнаружены много – Недостаточная активность желудочного сока или ферментов поджелудочной железы не позволяет ЖКТ переварить мышечные волокна (мясо). При частичной активности обнаруживаются измененные неисчерченные мышечные волокна, частично переваренные. Это говорит о сохранности поджелудочной железы, но может указывать на наличие воспаления (панкреатит).

Нейтральный жир в кале

Не обнаружен – В норме нейтральный жир в кале отсутствует.

Обнаружен – Нарушение переваривания жиров при отсутствии ферментов поджелудочной железы и нарушении выработки или выделения желчи приводит к появлению в кале нейтрального жира.

Жирные кислоты в кале

Не обнаружены – В норме свободных жирных кислот в кале быть не должно.

Обнаружены – Жирные кислоты содержатся в кале при недостаточной активности ферментов поджелудочной железы и отсутствии выделения желчи.

Мыла

Не обнаружены – Норма

Мыла, перевариваемая клетчатка, неизмененные мышечные волокна, измененные волокна, крахмал, билирубин, нейтральный жир, жирные кислоты – Мыла в сочетании с неизмененными и измененными мышечными волокнами, клетчаткой и крахмалом являются признаком ускоренного прохождения пищи через ЖКТ, например, при кишечной инфекции, отравлении, усиленной перистальтике.

Мыла, жирные кислоты, нейтральный жир – Отсутствие нормальной активности поджелудочной железы, уменьшение или отсутствие выделения желчи приводит к появлению в кале нейтрального жира, жирных кислот, мыл.

Неперевариваемая клетчатка

Не обнаружена – При отсутствии растительной пищи в рационе клетчатка в кале отсутствует.

Обнаружена – Клетчатка растений может перевариться желудочно-кишечным трактом человека только частично, под действием ферментов микроорганизмов кишечника. В основном клетчатка выводится с калом в неизмененном виде.

Неперевариваемая клетчатка – это грубые волокна растений и стенки клеток их оболочек. Такая клетчатка создает объем каловых масс, а также является губкой, которая адсорбирует токсины и выводит наружу.

Грубая клетчатка стимулирует перистальтику и улучшает процессы пищеварения

Перевариваемая клетчатка

Не обнаружена –При нормальном пищеварении перевариваемая клетчатка в кале не обнаруживается.

Обнаружена в небольшом количестве – Вариант нормы, допустимо небольшое содержание перевариваемой клетчатки в виде отдельных клеток, не соединенных между собой.

Обнаружена в большом количестве, крахмал, пенистый кал, реакция кислая– Появление в кале перевариваемой клетчатки в большом количестве говорит о недостаточной активности поджелудочной железы и ускоренном продвижении химуса по пищеварительному тракту.

Крахмал

Не обнаружен – Крахмал должен перевариваться полностью под действием амилазы слюны и поджелудочной железы, ферментов кишечной флоры.

Обнаружен в большом количестве, амилорея — Обнаруженный в кале крахмал говорит о недостатке ферментов поджелудочной железы или тонкого кишечника. При нормальном количестве ферментов и активности желез, крахмал может оставаться в кале в связи с ускоренным продвижением по кишечнику. Такое бывает при нарушениях моторной функции кишечника или кишечных инфекциях.

Обнаружены зерна крахмала в небольшом количестве – Частично непереваренный крахмал может находиться в кале в связи с чрезмерным его количеством в пище. В таком случае говорят об относительной ферментной недостаточности. При этом требуется коррекция рациона, сбалансированное питание.

Йодофильная флора

Не обнаружена – Нормальная флора кишечника более чем на 90% должна состоять из лакто и бифидум-бактерий. Йодофильная флора при этом в кале не обнаруживается.

Обнаружена – Йодофильная флора кишечника –это бактерии, которые окрашиваются в темный цвет препаратами йода. Это кокки, палочки, дрожжи, которые ответственны за процессы гниения и брожения в кишечнике. В норме они составляют менее 10% кишечной флоры.

При изменении соотношения лактобактерий, бифидумбактерий и йодофильных микроорганизмов, процессы пищеварения в кишечнике нарушаются. Это проявляется вздутием или интоксикацией. Изменения в составе бактерий могут быть связаны с составом питания.

Избыточное количество простых углеводов поддерживает бактерии, которые получают энергию за счет брожения. Избыток белка – провоцирует развитие гнилостной флоры.

Обнаружена йодофильная флора, мышечные волокна измененные, реакция щелочная, цвет темно-коричневый — Недостаточная активность пищеварительных желез приводит к тому, что в кишечник попадают не до конца переваренный химус, что создает благоприятные условия для развития йодофильной флоры. Избыток животного белка в питании и недостаточное его переваривание провоцирует развитие гнилостной флоры.

Обнаружена йодофильная флора, перевариваемая клетчатка, крахмал, реакция кислая – Нарушены процессы расщепления углеводов в результате недостаточной активности поджелудочной железы. Непереваренные или частично переваренные клетчатка и крахмал, избыток простых углеводов создают среду для размножения йодофильной флоры.

Слизь в кале

Не обнаружена – В норме слизь в кале не выявляется как отдельная структура, а полностью смешивается с ним.

Обнаружена – При повышенном выделении слизи она обнаруживается в каловых массах как прожилки и налеты светло-желтого или белого цвета. Так может быть при кишечной инфекции, доброкачественном или злокачественном образовании в кишечнике.

У детей до года избыток слизи в кале – норма, так как кишечник еще только приспосабливается к работе. Увеличение количества слизи может быть при нарушении баланса микрофлоры, и при введении прикорма, к которому ребенок еще не готов.

Эпителий в кале

Не обнаружен – Норма

Обнаружен в небольшом количестве – В норме небольшое количество клеток плоского и цилиндрического эпителия может присутствовать в кале. Это происходит в результате механического воздействия каловых масс на стенки пищеварительного тракта.

Обнаружен в большом количестве, кал коричневый с красными налетами, эритроциты — При повышенном количестве эпителиальных клеток можно судить о воспалительном процессе ЖКТ. Плоский эпителий попадает в кал из нижнего отдела прямой кишки. Обычно вместе с эпителием в этом случае присутствуют эритроциты или кровь. Так может быть при запорах, геморрое, трещине.

Обнаружен в большом количестве, слизь, перевариваемая клетчатка, измененные волокна, крахмал, пенистый кал, полужидкая консистенция, жидкая консистенция, кашицеобразный — При повышенном количестве эпителиальных клеток можно судить о воспалительном процессе ЖКТ. Обнаружение цилиндрического эпителия говорит о воспалении в верхних отделах кишечника, уровень воспаления помогают определить другие изменения копрограммы.

Лейкоциты в кале

Не обнаружены/единичные – Единичные лейкоциты в кале могут присутствовать у здорового человека.

Единичные лейкоциты, слизь, кал коричневый в ярко-красными налетами – Изменения характерны для воспаления прямой кишки, геморроя.

Обнаружены в большом количестве, цилиндрический эпителий – Наличие большого количества лейкоцитов говорит об остром или хроническом воспалении пищеварительного тракта. Цилиндрический эпителий указывает, что скорее всего очаг воспаления находится в двенадцатиперстной кишке или верхних отделах тонкого кишечника.

Обнаружены в большом количестве, плоский эпителий, слизь – Большое количество лейкоцитов и наличие плоского эпителия указывает на воспаление прямой кишки, возможно опухоль или наличие полипов.

Эритроциты в кале

Не обнаружены – в норме отсутствуют

Обнаружены измененные эритроциты в большом количестве, кал черного цвета – Присутствие измененных эритроцитов в кале является следствием желудочного кровотечения, или кровотечения из двенадцатиперстной кишки. Количество обнаруженной крови говорит об интенсивности кровотечения. Густой черный кал указывает на неотложное состояние, интенсивное кровотечение.

Обнаружены эритроциты в большом количестве, кал темно-коричневый, красно-коричневый – При кровотечениях в тонком кишечнике эритроциты/кровь в кале успевают частично измениться, приобретая темно-красный или коричневый цвет.

Обнаружены неизмененные эритроциты в большом количестве – При кровотечениях из толстого кишечника и прямой кишки эритроциты остаются в кале в неизмененном виде.