Крайне резкое нарушение проходимости дыхательных путей

Содержание

Синдром бронхиальной обструкции: почему возникает, чем проявляется, как лечить

Синдром бронхиальной обструкции – симптомокомплекс поражения дыхательных путей, который обусловлен органическим или функциональным нарушением бронхиальной проходимости. В его основе лежит сужение или окклюзия на каком-либо участке бронхиального дерева, которая может быть следствием разнообразных патологических состояний.

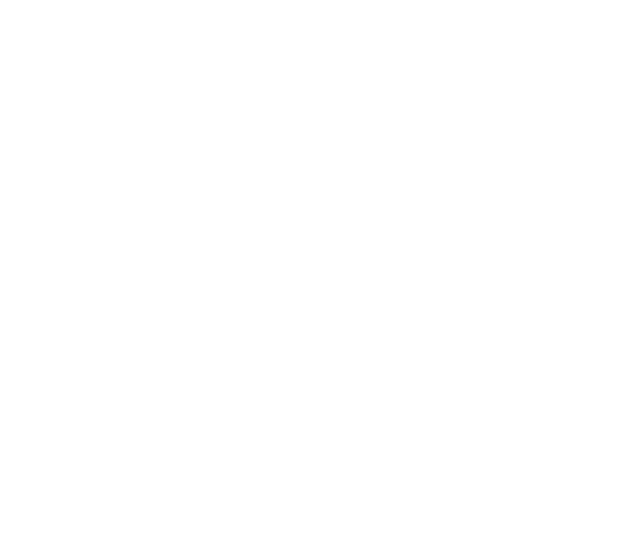

Причины

Одна из распространенных причин бронхообструкции — скопление в просвете бронха густой слизи.

Причины развития синдрома бронхиальной обструкции многообразны. Основными из них являются:

- спазм гладкомышечных волокон в стенке бронха;

- механическая закупорка его просвета инородными телами, а также гноем или кровью;

- повышенная секреция вязкой слизи и ее скопление в просвете бронха;

- трахеобронхиальная дискинезия;

- воспалительный процесс в нижних дыхательных путях;

- отек стенки бронхов (при аллергических реакциях, токсических воздействиях);

- наличие рубцовых изменений и фиброза по ходу бронхиального дерева;

- эндобронхиальные опухоли или сдавление бронха извне;

- утрата легкими эластичными и коллапс мелких бронхов на выдохе.

Механизмы развития

Длительное нарушение бронхиальной проходимости под воздействием провоцирующих факторов (табачного дыма, пыли, аллергенов, частых ОРВИ) приводит сначала к утолщению стенки бронха за счет отека, гиперплазии слизистых желез и гипертрофии гладкой мускулатуры. Затем развивается перестройка бронхиального дерева на всем протяжении с расстройствами вегетативной иннервации и формируется мукоцилиарная недостаточность.

При этом обструкция дыхательных путей может быть обратимой или необратимой:

- Первый вариант наблюдается при бронхоспазме и отеке с гиперсекрецией.

- Второй чаще обусловлен хронической обструкцией со скоплением вязкой мокроты в мелких бронхах или эмфиземой.

Классификация

Условно все заболевания, протекающие с синдромом бронхиальной обструкции, можно разделить на 2 большие группы:

- болезни, при которых бронхиальная обструкция обязательна и является их неотъемлемой частью (ХОЗЛ, бронхиальная астма, эмфизема легких);

- болезни, при которых синдром бронхиальной обструкции может отсутствовать или быть выражен в той или иной мере (острый бронхит, воспаление легких, саркоидоз, туберкулез, пневмокониозы, паразитарные поражения и опухоли легких).

В зависимости от причины и механизма развития синдром бронхиальной обструкции можно разделить на следующие варианты:

- Инфекционно-воспалительный (бронхиты, пневмония, туберкулез, микозы).

- Аутоиммунный (поражение бронхо-легочной системы при диффузных заболеваниях соединительной ткани, паразитарных инвазиях).

- Аллергический (лекарственная аллергия, поллинозы, бронхиальная астма).

- Дискинетический (стенозы, дискинезии трахеобронхиального дерева).

- Обтурационный (инородные тела в дыхательных путях, опухолевый процесс, муковисцидоз).

- Гемодинамический (тромбоэмболия легочной артерии, первичная гипертензия в малом круге кровообращения, застойная сердечная недостаточность).

- Токсический (прием лекарств, вдыхание токсических веществ, отравление веществами холинергического действия).

- Неврогенный (вегетативная дистония, истерия, гипервентиляционный синдром).

- Ирритативный (термические или химические ожоги, интубация трахеи).

- Эндокринно-гуморальный (диэнцефальный синдром, гипопаратиреоз).

Симптомы

Несмотря на множество причин бронхиальной обструкции проявления данного синдрома однотипны, к ним относятся:

- одышка (в основном экспираторного характера, иногда при поражении крупных бронхов – инспираторная или смешанная);

- приступы удушья (обычно в ночное время, связаны с повышенным сопротивлением в бронхах или забросом желудочного содержимого);

- кашель (приступообразный, сухой или с отделением вязкой мокроты);

- дистанционные хрипы («свистящее дыхание»);

- участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры;

- положение ортопноэ (сидя с опущенными ногами, опираясь на руки);

- акроцианоз и цианоз слизистых оболочек.

В легких при этом выслушивается ослабленное везикулярное дыхание с удлиненным выдохом и сухими свистящими рассеянными хрипами. При перкуссии определяется звук с коробочным оттенком, опущение нижних границ легких и ограничение подвижности их нижних краев.

Диагностика

Диагностировать бронхообструкцию и оценить обратимость этого процесса поможет спирометрия.

Наличие синдрома бронхообструкции у больного подтверждается комплексом жалоб, истории заболевания, объективных признаков и данных дополнительных методов исследования. Таким пациентам назначаются:

- общий анализ крови;

- исследование мокроты;

- рентгенография органов грудной клетки;

- спирография с проведением бронходилатационных проб (в пользу бронхообструкции свидетельствует снижение объема форсированного выдоха за первую секунду менее 80 % от должного и снижение его от отношения к жизненной емкости легких менее 70 %);

- компьютерная томография и бронхоскопия (по показаниям).

Дифференциальная диагностика синдрома проводится с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, стенозом гортани или трахеи, опухолями этой же локализации.

Степени тяжести

По результатам спирографии в течении бронхообструктивного синдрома выделяют 3 степени тяжести:

- Легкая (воздух проходит по суженному бронху с развитием гиповентиляции, при этом ОФВ1 составляет более 70 % от должного).

- Среднетяжелая (характеризуется клапанным механизмом обструкции, ОФВ1 колеблется от 50 до 69 %).

- Тяжелая (полное закрытие просвета бронха, ОФВ1 менее 49 %).

Особенности течения синдрома бронхиальной обструкции при различных патологических состояниях

- При бронхиальной астме обструкция дыхательных путей является обратимой, ее симптомы быстро развиваются и также быстро исчезают под действием бронхолитиков. В этом случае приступу удушья, возникающему под действием аллергенов, предшествуют чихание, першение в горле или сухой кашель. У таких больных обычно имеется отягощенный аллергологический анамнез.

- При ХОЗЛ бронхиальная обструкция характеризуется определенной стойкостью и необратимостью, она возрастает из года в год и утяжеляется в период присоединения респираторной инфекции. При обследовании таких пациентов выявляют признаки эмфиземы.

- Если на фоне бронхообструктивного синдрома возникают частые пневмонии в одних и тех же сегментах легких и по утрам отделяется большое количество гнойной мокроты, то следует предполагать развитие бронхоэктазов.

- Клинической картиной бронхиальной обструкции могут сопровождаться воспалительные заболевания легких.

При этом на первый план выступают лихорадка с интоксикацией и болью в грудной клетке и выявляются типичные объективные данные (локальное притупление перкуторного звука, фокус влажных хрипов).

- Рак легкого, при сужении просвета бронха на 2/3 и более, так же протекает с обструкцией дыхательных путей.

Однако в ряде случаев ему предшествует период длительного субфебрилитета, кровохарканье и мучительный кашель. При обследовании выявляется укорочение перкуторного звука над пораженным сегментом и ослабление везикулярного дыхание в этой зоне.

- Развитию бронхообструкции способствует сдавление увеличенными лимфоузлами трахеи и бронхов при опухолях средостения.

Последние распознаются по нарастающему компрессионному синдрому верхней полой вены и рентгенологическим признакам.

- Нейрогенный бронхообструктивный синдром развивается при неврастении, истерии у молодых людей (чаще женского пола) в ответ на психотравмирующие воздействия. Такое состояние никогда не сопровождается цианозом и участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры.

Характерной особенностью этой патологии является отсутствие каких-либо органических изменений.

Остро развивающийся и повторяющийся синдром бронхообструкции возникает при механическом нарушении проходимости респираторного тракта (инородные тела или наличие крупной опухоли). При этом выявляется:

- инспираторная одышка,

- стридорозное дыхание,

- цианоз.

При аспирации инородных тел небольшого размера, которые раздражают определенный отдел бронхиального дерева, возникает приступообразный кашель.

Принципы лечения

Лечение бронхообструктивного синдрома проводится с учетом заболевания, которое его вызвало. При этом используются различные специфичные и неспецифичные методы. Для каждой нозологической формы набор этих методов строго индивидуален. Однако принципы бронхорасширяющей терапии для всех видов данного синдрома едины. Обычно лечение бронхообструктивного синдрома включает:

- устранение причин болезни и возможных факторов риска;

- противовоспалительную терапию;

- прием бронходилятаторов (В2-агонистов, антихолинергических препаратов, метилксантинов);

- антибактериальную терапию;

- хирургическое вмешательство (по показаниям).

Заключение

Правильная диагностика с уточнением причины патологических изменений важна для определения тактики ведения таких больных и назначения адекватного лечения. Именно от этого зависит прогноз при бронхообструктивном синдроме.

Доклад пульмонолога А. С. Белевского на тему «Бронхообструктивный синдром»:

Проф. И. В. Давыдова рассказывает о бронхообструктивном синдроме у детей:

Оценка статьи: (поставьте оценку)

Загрузка… Поделись в соцсетях

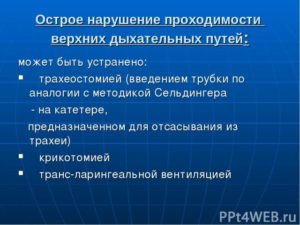

Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей

При попадании инородного тела в дыхательные пути, сразу же появляется кашель, который является эффективным и безопасным средством удаления инородного тела и попыткой его стимулирования — средством первой помощи.

При отсутствии кашля и его неэффективности при полной обструкции дыхательных путей быстро развивается асфиксия и требуются срочные меры для эвакуации инородного тела.

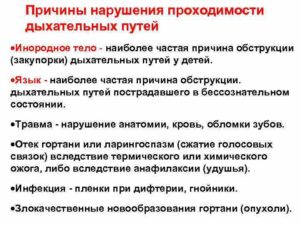

Основные симптомы ИТДП:

Попытки извлечения инородных тел из дыхательных путей предпринимаются только у пациентов с прогрессирующей ОДН, представляющей угрозу для их жизни.

Необходимо осмотреть глотку пациента, далее следовать алгоритму:

- Инородное тело в глотке — выполните манипуляцию пальцем или корнцангом по извлечению инородного тела из глотки. При отсутствии положительного эффекта выполните поддиафрагмально-абдоминальные толчки.

- Инородное тело в гортани, трахее, бронхах — выполните поддиафрагмально-абдоминальные толчки.

2.1. Пострадавший в сознании.

- Пострадавший в положении сидя или стоя: встаньте позади пострадавшего и поставьте свою стопу между его стоп. Обхватите его руками за талию. Сожмите кисть одной руки в кулак, прижмите ее большим пальцем к животу пострадавшего на средней линии чуть выше пупочной ямки и значительно ниже конца мечевидного отростка. Обхватите сжатую в кулак руку кистью другой руки и быстрым толчкообразным движением, направленным кверху, нажмите на живот пострадавшего. Толчки нужно выполнять раздельно и отчетливо до тех пор, пока инородное тело не будет удалено, или пока пострадавший не сможет дышать и говорить, или пока пострадавший не потеряет сознание.

- Хлопки по спине младенца: поддерживайте младенца лицом вниз горизонтально или с несколько опущенным головным концом на левой руке, положенной на твердую поверхность, например, на бедро, причем средним и большим пальцами поддерживайте рот младенца приоткрытым. Проведите до пяти достаточно сильных хлопков по спине младенца открытой ладонью между лопатками. Хлопки должны быть достаточной силы. Чем меньше времени прошло с момента аспирации инородного тела – тем легче его удалить.

- Толчки в грудь. Если пять хлопков по спине не привели к удалению инородного тела, попробуйте толчки в грудь, которые выполняются так: переверните младенца лицом вверх. Поддерживайте младенца или его спину на своей левой руке. Определите точку выполнения компрессий грудной клетки при ЗМС, то есть приблизительно на ширину пальца выше основания мечевидного отростка. Сделайте до пяти резких толчков в эту точку.

- Толчки в эпигастральную область – прием Геймлиха – можно проводить ребенку старше 2-3 лет, когда паренхиматозные органы (печень, селезенка) надежно скрыты реберным каркасом. Поместите основание ладони в подреберье между мечевидным отростком и пупком и надавите внутрь и вверх.

О выходе инородного тела будет свидетельствовать свистящий/шипящий звук выходящего из легких воздуха и появление кашля.

Если пострадавший потерял сознание, выполняйте следующую манипуляцию.

2.2. Пострадавший без сознания.

Уложите пострадавшего на спину, положите одну руку основанием ладони на его живот вдоль средней линии, чуть выше пупочной ямки, достаточно далеко от конца мечевидного отростка.

Сверху положите кисть другой руки и надавливайте на живот резкими толчкообразными движениями, направленными к голове, 5 раз с интервалом 1-2 с. Проверьте ABC (проходимость дыхательных путей, дыхание, кровообращение).

При отсутствии эффекта от поддиафрагмально-абдоминальных толчков приступайте к коникотомии.Коникотомия: нащупайте щитовидный хрящ и соскользните пальцем вниз вдоль срединной линии. Следующий выступ — перстневидный хрящ, имеющий форму обручального кольца.

Углубление между этими хрящами и будет являться конической связкой. Обработайте шею йодом или спиртом. Зафиксируйте щитовидный хрящ пальцами левой руки (для левшей — наоборот).

Правой рукой введите коникотом через кожу и коническую связку в просвет трахеи. Выньте проводник.

https://www.youtube.com/watch?v=rQGAZFzn5hY

У детей до 8 лет, если размер коникотома больше диаметра трахеи, то применяется пункционная коникотомия. Зафиксируйте щитовидный хрящ пальцами левой руки (для левшей — наоборот). Правой рукой введите иглу через кожу и коническую связку в просвет трахеи. Для увеличения дыхательного потока можно последовательно вставить несколько игл.

Всех детей с ИТДП обязательно госпитализируют в стационар, где есть реанимационное отделение и отделение торакальной хирургии или пульмонологическое отделение и где можно выполнить бронхоскопию.

В соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации и Национального совета по реанимации России, выделяют частичное или полное нарушение проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом.

Признаки частичного нарушения проходи- мости: пострадавший может кашлять, шумно дышать, отвечать на вопросы. При полном нарушении пострадавший не может говорить, кашлять, лицо его становится багрово-синюшным. При частичном нарушении проходимости следует предложить пострадавшему покашлять.

При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей необходимо предпринять меры по удалению инородного тела. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Встать сбоку и немного сзади пострадавшего.

2. Придерживая пострадавшего одной рукой, другой наклонить его вперёд, чтобы в случае смещения инородного тела оно по- пало в рот пострадавшего, а не опустилось ниже в дыхательные пути.

3. Нанести 5 резких ударов между лопатками основанием ладони.

4. Проверять после каждого удара, не удалось ли устранить закупорку.

5. Если после 5 ударов закупорка не устранена, то следует:

— встать позади пострадавшего и обхватить его обеими руками на уровне верхней половины живота;

— сжать кулак одной из рук и поместить его над пупком;

— обхватить кулак другой рукой и, слегка наклонив пострадавшего вперед, рез-

ко надавить на его живот в направлении внутрь и кверху;

— при необходимости надавливания по- вторить до 5 раз.

Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжать попытки его удаления, перемежая удары по спине с давлением на живот по 5 раз.

Если пострадавший потерял сознание – необходимо начать сердечно-лёгочную реанимацию в объеме надавливаний на грудину и искусственного дыхания.При этом следует следить за возможным появлением инородного тела во рту для того, чтобы своевременно удалить его.

В случае, если инородное тело оказалось в дыхательных путях тучного человека или беременной, оказание первой помощи начинается также, как и в предыдущем

случае, с ударов между лопатками.

У тучных людей или беременных не осуществляется давление на живот. Вместо него проводятся надавливания на нижнюю часть груди.

Если инородное тело перекрыло дыхательные пути ребенку, то помощь оказывается аналогичным образом. Однако следует помнить о необходимости дозирования усилий (удары и толчки наносятся с меньшей силой).

Кроме того, детям до 1 года нельзя выполнять толчки в живот. Вместо них производятся толчки в нижнюю часть грудной клетки.

При выполнении ударов и толчков грудным детям следует располагать их на предплечье человека, оказывающего помощь, головой вниз; при этом необходимо придерживать голову ребенка.

Остановка дыхания является наиболее опасными состоянием, могущим привести к смерти пострадавшего в течение нескольких минут. Крайне важно своевременное и правильное проведение ре- анимационных мероприятий, что может способствовать спасению жизни пострадавших.Попадание инородных тел в верхние дыхательные пути – достаточно часто встречающееся происшествие, при котором смерть подавившегося без оказания помощи практически неминуема. Простые действия позволят избежать этого печального финала.

Вход в систему

Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Особенности СЛР при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей.

Проведение сердечно-легочной реанимации в объеме компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких:

- На месте происшествия участнику оказания первой помощи следует оценить безопасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих. После этого следует устранить угрожающие факторы или минимизировать риск собственного повреждения и риск для пострадавшего (пострадавших) и окружающих.

- Далее необходимо проверить наличие сознания у пострадавшего.

- При отсутствии признаков сознания необходимо открыть дыхательные пути и проверить наличие дыхания.

- При отсутствии признаков дыхания у пострадавшего участник оказания первой помощи организует вызов скорой медицинской помощи и приступает к компрессиям грудной клетки. При этом основание ладони помещается на середину грудной клетки пострадавшего, кисти рук берутся в замок, руки выпрямляются в локтевых суставах. Компрессии грудной клетки осуществляются на твердой ровной поверхности на глубину 5 – 6 см с частотой 100 в минуту перпендикулярно плоскости грудной клетки.

- После проведения компрессий необходимо осуществить вдохи искусственной вентиляции легких. При проведении вдохов следует открыть дыхательные пути пострадавшего, зажать его нос двумя пальцами и выполнить выдох в дыхательные пути пострадавшего в течение 1 с. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха является начало подъема грудной клетки, определяемое участником оказания первой помощи визуально. После этого, продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему совершить пассивный выдох, после чего повторить вдох искусственной вентиляции легких. При проведении искусственной вентиляции легких рекомендуется использовать устройство для проведения искусственной вентиляции легких из аптечки первой помощи (автомобильной).

- Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 компрессий грудной клетки с 2-мя вдохами искусственной вентиляции легких.

- Если при проведении реанимационных мероприятий появляются признаки артериального кровотечения участнику оказания первой помощи следует привлечь помощника для его остановки или произвести остановку кровотечения самостоятельно, после чего продолжить реанимационные мероприятия.

- Реанимационные мероприятия, проводимые лицом, оказывающим первую помощь, продолжаются до прибытия скорой медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований и распоряжения их сотрудников о прекращении этих действий, либо до появления явных признаков жизнедеятельности у пострадавшего (появления самостоятельного дыхания и кровообращения, возникновения кашля, произвольных движений и т.п.).

- В случае появления признаков жизни необходимо осуществить оценку дыхания у пострадавшего. При наличии дыхания у пострадавшего, находящегося без сознания, следует придать ему устойчивое боковое положение, провести его осмотр на наличие травм (при необходимости – выполнить необходимые действия по оказанию первой помощи) и осуществлять контроль признаков жизни до прибытия бригады скорой медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований.

- В случае длительного проведения реанимационных мероприятий и возникновения физической усталости у участника оказания первой помощи, необходимо привлечь помощника к осуществлению этих мероприятий, а в отсутствие помощника – прекратить их.

- Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными признаками нежизнеспособности (разложение, травма, несовместимая с жизнью), либо в случаях, когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительно существующего неизлечимого заболевания (например, онкологического).

- Отсутствие сознания при наличии признаков дыхания у пострадавшего является показанием для придания ему устойчивого бокового положения (пострадавших с подозрением на травму позвоночника следует поворачивать на бок с привлечением как минимум 2 помощников с ручной фиксацией позвоночника). После придания указанного положения необходимо осуществить осмотр пострадавшего (при необходимости выполнив необходимые действия по оказанию первой помощи).

Крайне резкое нарушение проходимости дыхательных путей

К дефектам вентиляции легких и возникновению недостаточности дыхания могут приводить разного рода хронические и острые патологии бронхолегочной системы (пневмония, бронхоэктатическая болезнь, ателектаз, дессиминированные процессы в легком, кавернозные полости, абсцессы и пр.), анемия, поражения нервной системы, гипертензия малого круга кровообращения, опухоли средостения и легких, сосудистые заболевания сердца и легких и т. п.

В этой статье рассмотрен рестриктивный тип дыхательной недостаточности.

Описание патологии

Для рестриктивной дыхательной недостаточности характерно ограничение способности ткани легкого к спаданию и расширению, что наблюдается при пневмотораксе, экссудативном плеврите, спаечном процессе в полости плевры, пневмосклерозе, ограниченной подвижности каркаса ребер, кифосколиозе и др. Недостаточность дыхания при таких патологиях возникает из-за ограничения глубины вдоха, которая максимально возможна.

Формы

Рестриктивная дыхательная недостаточность обусловлена дефектами альвеолярной вентиляции по причине ограниченности растяжения легких. Выделяются две формы вентиляционной недостаточности дыхания: легочная и внелегочная.

Рестриктивная внелегочная вентиляционная недостаточность дыхания развивается из-за:

- нарушения функции и структуры дыхательных мышц;

- ограничения (нарушения) подвижности диафрагмы и грудной клетки;

- повышения давления в полости плевры.

Причина

Причины рестриктивной дыхательной недостаточности должен устанавливать врач.

Рестриктивная легочная вентиляционная недостаточность дыхания развивается по причине снижения растяжимости легких, которое наблюдается при застойных и воспалительных процессах.

Легочные капилляры, переполненные кровью, и интерстициальная отечная ткань мешают альвеолам в полной мере расправиться, сдавливают их. Кроме того, в этих условиях уменьшается растяжимость интерстициальной ткани и капилляров.

Отличие рестриктивной от обструктивной дыхательной недостаточности

Обструктивная дыхательная недостаточность, в отличие от рестриктивной, наблюдается при затрудненном прохождении воздуха по бронхам и трахее по причине бронхоспазма, бронхита (воспаления бронхов), проникновения инородных тел, сдавления трахеи и бронхов опухолью, сужения (стриктуры) бронхов и трахеи и т. п. При этом нарушаются функциональные возможности дыхания внешнего: полный вдох и в особенности выдох затрудняются, частота дыхания ограничивается.

Диагностические критерии

Самые значимые диагностические критерии вентиляционных рестриктивных расстройств, которые позволяют довольно надежно выявить отличия от обструктивных дефектов:

- нормальный либо даже повышенный показатель индекса Тиффно (ФЖЕЛ/ОФВ1);

- практически пропорциональное уменьшение емкостей и объемов легкого, которые измеряются при спирографии, и потоковых показателей, то есть, соответственно, малоизмененная или нормальная форма кривой петли поток-объем, которая смещена в правую сторону;

- снижение РОвд (резервного объема вдоха) практически пропорционально РОвыд (то есть объему выдоха резервного).

Нужно еще раз отметить, что при диагностических мероприятиях рестриктивных вентиляционных расстройств в чистом виде нельзя опираться лишь на уменьшение ЖЕЛ. Самые надежные диагностико-дифференциальные признаки – это отсутствие трансформаций внешнего вида экспираторного участка кривой поток-объем и пропорциональное снижение РОвыд и РОвд.

Как действовать пациенту?

Если появляются симптомы рестриктивной дыхательной недостаточности, нужно обратиться к терапевту. Может быть, понадобится также консультация специалистов других направлений.

Лечение

Рестриктивные легочные заболевания требуют продолжительной домашней вентиляции легких. Ее задачи при этом следующие:

- улучшение качества жизни;

- продление человеческой жизни;

- улучшение деятельности аппарата дыхания.

Чаще всего при проведении продолжительной домашней легочной вентиляции пациенты при рестриктивной дыхательной недостаточности пользуются носовыми масками и портативными респираторами (в некоторых случаях применяется трахеостома), при этом вентиляция делается по ночам, а также несколько часов днем.

Вентиляционные параметры обычно выбираются в стационарных условиях, а затем осуществляется регулярное наблюдение за больным и обслуживание специалистами аппаратуры на дому.

Чаще всего при проведении продолжительной легочной вентиляции на дому пациентам с дыхательной недостаточностью хронического характера требуется подача кислорода из резервуаров с жидким кислородом или из кислородного концентратора.

Вот мы и рассмотрели рестриктивный и обструктивный типы дыхательной недостаточности.

Синдром нарушения бронхиальной проходимости

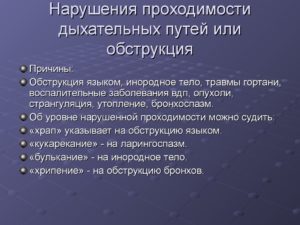

Нарушение бронхиальной проходимости комплекс симптомов, характеризующийся затруднением прохождения воздушного потока по дыхательным путям. Это происходит по причине сужения или закупорки мелких бронхов. Такой синдром сопровождает бронхиальную астму, хронический и острый обструктивные бронхиты, ХОБЛ.

Классификация и патогенез

Бронхообструктивный синдром (БОС) по характеру происхождения бывает первично-астматическим, инфекционным, аллергическим, обтурационным и гемодинамическим, возникающим при нарушении кровообращения в легких. Отдельно выделяют такие причины БОС:

- Неврогенные — их провоцирует истерический припадок, энцефалит, ЧМП.

- Токсические — передозировка гистамином, ацетилхолином, некоторыми рентгенконтрастными веществами.

В зависимости от длительности клинических симптомов, различают следующие виды БОС:

- Острый (продолжительностью до 10 суток). Чаще всего встречается при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

- Затяжной (длительностью более 2 недель). Характеризуется размытостью клинической картины, сопровождает хронические бронхиты, бронлиохиты, астму.

- Рецидивирующий. Симптомы нарушения бронхиальной проводимости возникают и пропадают со временем без каких-либо причин или под влиянием провоцирующих факторов.

- Непрерывно-рецидивирующий. Проявляется волноообразным характером с частыми обострениями.

При выставлении диагноза важно определять степень тяжести БОС. Она зависит от выраженности клинических симптомов, результатов исследования (газовый состав крови, определение функции внешнего дыхания) и бывает легкой, среднетяжелой и тяжелой.

Основными механизмами, приводящими к возникновению острого БОС, являются:

- Спазм гладкомышечных клеток бронхов (при атопической бронхиальной астме).

- Отек, набухание слизистой оболочки бронхов (при инфекционно-воспалительных процессах).

- Закупорка просвета мелких бронхов густой слизью, нарушение выведения мокроты.

Все данные причины являются обратимыми и проходят по мере излечения от основного заболевания. В отличие от острого, в основе патогенеза хронического БОС лежат необратимые причины — сужение и фиброз мелких бронхов.

Клинические проявления

Бронхообструктивный синдром проявляется рядом характерных признаков, которые могут быть постоянными или временными:

- Экспираторная одышка. Затруднение и увеличение продолжительности выдоха по отношению к вдоху, носящее приступообразный характер и проявляющееся чаще всего по утрам или в вечернее время.

- Свистящее дыхание.

- Рассеянные, выслушиваемые на расстоянии хрипы над легкими.

- Кашель, сопровождающийся выделением небольшого количества мокроты (вязкой слизисто-гнойной, слизистой).

- Бледность, цианоз в области носогубного треугольника.

- В акт дыхания вовлекается вспомогательная мускулатура (раздувание крыльев носа, втяжение межреберных промежутков).

- Вынужденное положение во время приступов удушья (сидя, с упором на руки).

На начальных этапах хронических заболеваний, сопровождающихся бронхиальной обструкцией, самочувствие больного длительное время остается хорошим.

Однако по мере прогрессирования патологии состояние больного ухудшается, снижается масса тела, форма грудной клетки меняется на эмфизематозную, а также возникают серьезные осложнения, которые при отсутствии должного лечения приводят к летальному исходу.