Результат кордоцентеза, численные и структурные отклонения

Содержание

Кордоцентез: суть процедуры, когда показан, проведение, результат, риски

Все материалы на сайте подготовлены специалистами в области хирургии, анатомии и профильных дисциплинах.

Все рекомендации носят ориентировочный характер и без консультации лечащего врача неприменимы.

Аверина Олеся Валерьевна, к.м.н., врач-патолог, преподаватель кафедры пат. анатомии и патологической физиологии, для Операция.Инфо ©

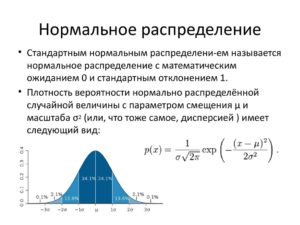

Кордоцентез — это один из инвазивных методов дородовой диагностики генетически обусловленной патологии у развивающегося плода путем пункции пуповинных сосудов. В некоторых случаях к кордоцентезу прибегают в целью терапии (введение лекарств). Процедуру проводят не ранее 18 недель гестации при наличии обоснованных показаний.

Инвазивность процедуры подразумевает проникновение специального инструментария внутрь плодного пузыря для забора ткани (биопсия) — пуповинной крови, содержащей лимфоциты плода, которые затем станут материалом для цитогенетического исследования. Инвазивность — это та цена, которую приходится платить за высочайшую информативность метода.

Кордоцентез позволяет поставить точный диагноз в тех случаях, когда другие способы обследования беременной не дают достаточного объема информации. Он считается относительно безопасным, однако не лишен и недостатков.

В частности, минусом кордоцентеза считают проведение манипуляции в довольно большом сроке, а негативный результат может стать показанием к прерыванию беременности, которое чревато опасными осложнениями после 20 недель беременности.

Сегодня кордоцентез — не редкость из-за растущего числа генетических отклонений и врожденных пороков развития, беременностей в зрелом возрасте будущих родителей. Благодаря современному оборудованию и ультразвуковому контролю всего хода процедуры кордоцентез считается безопасным и для женщины, и для ее будущего ребенка.

Показания и противопоказания к проведению кордоцентеза

Перед тем, как назначить будущей маме кордоцентез, акушер-гинеколог взвесит возможные риски и показания к исследованию, а затем определит сроки его выполнения.

Учитывая, что манипуляция может негативно сказаться на благоприятном течении беременности, просто так, исключительно из желания пациентки убедиться одним из самых надежных способов в здоровье плода, кордоцентез проводить не станут.

Если женщина будет настаивать, то ее предупредят о вероятных рисках.

Кордоцентез проводят, если по результатам ультразвукового скрининга есть основания подозревать какую-либо хромосомную патологию, а также в случаях, когда необходимо определить функциональное состояние плода, исследовав его кровь на отдельные метаболиты, биохимические константы и др.

В последние годы растет число женщин, которые решаются на беременность после 35, а то и 40 лет, что сопряжено с высоким риском хромосомных болезней из-за возрастного накопления мутаций в половых клетках. В этой связи показанием к кордоцентезу может стать возраст будущих родителей: матери — старше 35 лет, отца — после 45.

Показаниями к кордоцентезу при беременности считаются:

- Подозрение на генетическую патологию и врожденные пороки развития при неудовлетворительных результатах скрининговых УЗИ, характерных изменениях в биохимическом анализе крови — для получения генетического материала плода, определения кариотипа, поиска мутаций в специализированных лабораториях;

- Оценка состояния развивающегося организма при внутриутробном инфицировании, гемолитической болезни, эндокринной патологии (биохимический анализ крови, исследования на гормоны крови плода и др.);

- Случаи, когда один из родителей или близкие кровные родственники страдают какой-либо генетически обусловленной патологией (талассемия, гемофилия);

- Перенесенные женщиной во время беременности тяжелые инфекции с большой вероятностью инфицирования плода;

- Необходимость введения лекарственных препаратов или компонентов крови в сосуды пуповины для лечения заболеваний плода.

Кордоцентез позволяет подтвердить или исключить такие тяжелые генетические заболевания как синдром Дауна, Патау, фенилкетонурия, муковисцидоз, отдельные формы врожденных иммунодефицитов, синдром Кляйнфельтера и другие.

Кордоцентез противопоказан в случаях, когда:

- Диагностирована угроза прерывания беременности или начинающийся самопроизвольный аборт;

- Имеются кровянистые выделения из влагалища;

- Есть миоматозные узлы в тех областях матки, через которые будет проходить пункционная игла;

- Женщина страдает тяжелым гестозом;

- Имеется патология свертываемости крови;

- Есть признаки острого инфекционного заболевания у будущей мамы;

- Обострилось любое хроническое заболевание;

- На кожных покровах в месте пункции есть какие-либо высыпания, гнойничковый процесс, экзема.

Перечисленные препятствия к кордоцентезу считаются относительными, поэтому после их ликвидации процедуру провести можно, убедившись, что она безопасна и для женщины, и для малыша.

Сроки проведения манипуляции — не ранее 18-19 недели, обычно ее назначают на 20-22 неделе гестации, но по некоторым данным, биопсию можно провести и в третьем триместре беременности для диагностики врожденных пороков развития.

Подготовка к кордоцентезу и техника его проведения

Подготовка к кордоцентезу включает ряд исследований, которые позволяют уточнить состояние беременной и минимизировать риски от процедуры. Женщину предупреждают о возможных последствиях исследования, после чего она дает свое письменное согласие на кордоцентез.

В рамках обследования женщине назначаются:

- Общий и биохимический анализы крови;

- Определение группы крови и резус-фактора;

- Анализы на инфекции;

- Общий анализ мочи;

- Консультация гинеколога с обязательным мазком из влагалища для определения характера микрофлоры.

После обследований пациентке могут назначить профилактическую терапию на протяжении недели до кордоцентеза. При наличии инфекций проводят санацию очагов, а ВИЧ-инфицированным женщинам повышают дозировки антиретровирусных препаратов. За 1-2 дня до процедуры необходимо отменить все медикаменты, которые влияют на свертываемость крови, чтобы не спровоцировать кровотечение.

Врач предварительно оповестит пациентку, стоит ли наполнять перед исследованием мочевой пузырь. Слишком наедаться перед кордоцентезом не следует, но и нет смысла приходить натощак, поэтому легкий завтрак оптимален.

Непосредственно перед кордоцентезом специалист еще раз проведет контрольное ультразвуковое исследование, чтобы определить, сколько плодов у женщины в матке, как он или они располагаются, есть ли сердцебиение, где локализуется плацента, каков объем околоплодных вод, имеются ли анатомические особенности, которые могли бы повлиять на ход процедуры. В обязательном порядке определяется срок гестации по УЗИ и дате последней менструации, даже если это уже делалось в женской консультации и не единожды.Кордоцентез проводится в условиях стерильности, при обязательном ультразвуковом контроле, одноразовым инструментарием. Результат процедуры — взятая пуповинная кровь в объеме нескольких миллилитров. Продолжительность манипуляции — около 10-15 минут, но сам прокол занимает всего около минуты.

В зависимости от техники проведения, различают:

- Одноигольный способ кордоцентеза;

- Двухигольный.

Доступ к сосудам пуповины может осуществляться так называемым методом «свободной руки», когда специалист вводит иглу, ориентируясь на данные УЗИ, или при помощи специального адаптера, который делает пункцию более точной за счет контроля глубины введения иглы и ее траектории в животе пациентки. Как правило, обезболивание перед кордоцентезом не проводится, однако врачи все же могут предложить местную кратковременную анестезию.

Место пункции выбирают в зависимости от расположения плода, плаценты, пуповины. Кожу в зоне прокола обрабатывают антисептиком, после чего врач приступает к аккуратному проколу. Важно, чтобы в этот момент пациентка не двигалась и сохраняла спокойствие.

проведение кордоцентеза

Двухигольный способ кордоцентеза подразумевает применение 2-х игл. Первой производят прокол передней брюшной стенки и матки и попадают в полость амниотического пузыря.

После прокола из иглы извлекают внутренний стержень, отбирают некоторое количество околоплодных вод для анализа, а затем вводят вторую иглу — она тоньше и предназначена непосредственно для пункции сосудов пуповины.

Вторая игла соединяется со шприцем, который содержит антикоагулянт (препятствует свертыванию пуповинной крови) и с помощью которого будет набрана кровь. Одноигольная техника предполагает применение одной-единственной иглы, которой берут и околоплодные воды, и пуповинную кровь.

Вполне естественно волнение и даже страхи, которые испытывают большинство будущих мам перед и во время кордоцентеза. Процедура доставляет не только психологические переживания, но и некоторый физический дискомфорт во время введения иглы через брюшную стенку к пуповине.

Когда специалист получит необходимый объем крови из пуповины, исследование завершается контрольным УЗИ, которое покажет, изменилось ли состояние плода и произошли ли какие-либо осложнения в ходе процедуры.

Резус-отрицательным женщинам, которые носят «положительного» ребенка, после кордоцентеза обязательно вводится антирезусная сыворотка в ближайшие 2 суток во избежание прерывания беременности и других осложнений.

Возможные осложнения кордоцентеза и способы их профилактики

На протяжении первых двух часов после кордоцентеза пациентка остается в стационаре для наблюдения. Если опасений относительно ее состояния и состояния плода не возникнет, будущую маму отправят домой ожидать результаты анализа.

Акушер-гинеколог объяснит пациентке, каких правил следует придерживаться после кордоцентеза и какие ощущения следует считать нормальными.

Первые 1-2 дня женщина может испытывать дискомфорт в нижней части живота, чувство мышечных спазмов, что считается нормальным после инвазивного исследования.

Минимум на сутки после кордоцентеза нужно будет отказаться от половых контактов, не поднимать ничего тяжелого и не выполнять спортивных упражнений. Важно сохранять спокойствие и не нервничать.Появление сильных болей, любых не характерных и, особенно, кровянистых выделений из половых путей, повышение температура тела — повод срочного обращения к врачу для исключения осложнений, угрожающих благополучию беременности.

К осложнениям кордоцентеза относятся:

- Самопроизвольное прерывание беременности;

- Инфицирование;

- Кровотечения, гематомы в области прикрепления плаценты к стенке матки;

- Нарушение целостности плодного пузыря.

После того, как процедура завершена и женщина отпущена домой, наступает один из самых волнительных периодов диагностики — ожидание результатов.

Самые ранние сроки для получения ответа о хромосомном наборе плода и возможных его дефектах — 4-5 сутки, ведь для культивации плодных лимфоцитов нужно не менее 72 часов.

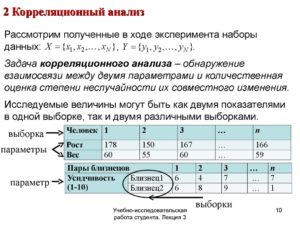

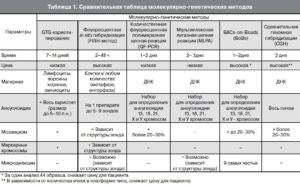

Наиболее распространенные хромосомные болезни можно диагностировать при помощи метода FISH-гибридизации за 2 дня, но такая методика доступна не для каждой лаборатории.

Полноценный молекулярно-генетический анализ позволяет обнаружить более 400 самых разных генетически обусловленных синдромов, которые невозможно диагностировать посредством стандартного кариотипирования.

Такое обследование может занять до двух недель.

При проведении кордоцентеза женщина должна быть готова к получению негативного результата исследования, который потребует принятия конкретных мер, в частности — прерывания беременности в связи с тяжелой патологией плода. Как правило, специалисты рекомендуют именно этот путь при неутешительном диагнозе, объясняя возможные трудности, с которыми придется столкнуться маме и семье в случае рождения больного ребенка.

Прерывание проводят только с согласия беременной, поэтому те женщины, для которых аборт невозможен по личным причинам даже в случае хромосомной патологии или пороков развития, должны заранее обдумать, стоит ли проводить кордоцентез, который хоть и редко, но все же дает осложнения. С другой стороны, знание характера патологии будущего ребенка еще до родов дает возможность заранее подготовиться к рождению больного малыша и решить ряд вопросов касательно последующего лечения и ухода.

: кордоцентез – забор пуповинной крови плода

Кордоцентез

Автор статьи — Созинова А.В., практикующий акушер-гинеколог. Стаж по специальности с 2001 года.

К методам дородовой или пренатальной диагностики относится также и кордоцентез. Суть данного метода исследования внутриутробного состояния ребенка заключается в анализе крови, полученной из пуповины плода, поэтому метод считается инвазивным.

Проведение кордоцентеза осуществляют после 20 недель, в России наилучшим сроком исследования пуповинной крови считается 22-25 недель (приказ Минздрава РФ № 457 от 28 декабря 2000 года).

Показания к кордоцентезу

Кордоцентез, как и другие методы пренатальной диагностики проводят только по строгим показаниям и в случаях, когда другое дородовое исследование (амниоцентез, плаценто- или хорионцентез) провести невозможно (срок беременности большой):

- женщина 35 лет и старше;

- неудовлетворительные результаты пренатального скрининга в 1 и 2 триместрах (биохимический анализ крови, УЗ-маркеры хромосомной патологии плода);

- высокая вероятность развития резус-конфликта между материнским и плодовым организмами или в случае наличия гемолитической болезни плода;

- наличие наследственных заболеваний у одного из супругов (гемофилия, талассемия, хронический гранулематоз и другие);

- перенесенные женщиной во время гестации инфекционные заболевания и высокий риск внутриутробной инфекции;

- оценка функционального состояния ребенка внутриутробно (определение кислотно-щелочного баланса, гормонального уровня, показатели крови: тромбоциты и эритроциты, группы крови и прочее);

- необходимость внутривенного переливания крови плоду;

- фетотерапия (введение лекарственных препаратов внутривенно через пуповину).

Противопоказания

Процедура забора пуповинной крови плода не проводится в следующих ситуациях:

- выраженная угроза прерывания беременности;

- наличие кровянистых выделений из половых путей;

- обострение хронических или острые инфекционные заболевания женщины;

- наличие больших узлов миомы в месте предполагаемой пункции;

- нарушения свертываемости крови;

- тяжелое состояние женщины;

- истмико-цервикальная недостаточность.

Подготовка и проведение

Перед проведением кордоцентеза женщине назначается обязательное рутинное лабораторное исследование (ОАК, ОАМ, мазок на микрофлору влагалища, кровь на сифилис, гепатиты и ВИЧ) и гинекологический осмотр.

По показаниям могут быть назначены другие анализы. Перед проведением процедуры женщина еще раз проходит УЗИ, на котором уточняется срок гестации, количество плодов, локализация плаценты, предлежание и положение плода/плодов, анатомические особенности матки и придатков, объем амниотической жидкости.

В день выполнения манипуляции женщина подписывает письменное согласие на кордоцентез, в котором указывается риск возможных осложнений.

Техника проведения

Как правило, процедуру проводят без обезболивания, но возможна инфильтрация кожи и подкожно-жирового слоя 0,25% раствором новокаина. Кордоцентез, как впрочем, и другие манипуляции, осуществляют под контролем УЗИ.

Пациентку укладывают на кушетку и освобождают от одежды переднюю брюшную стенку. После обработки раствором антисептика кожи живота врач определяет (по УЗИ) оптимальное место для пункции вены.Это должен быть свободный участок пуповины, расположенный ближе к плаценте.

Если плацента локализируется на передней стенке матки, то прокол пуповины проводят трансплацентарно, предварительно выбрав самый тонкий ее участок, который не имеет расширенных межворсинчатых пространств. Осуществляют кордоцентез двумя способами:

Двухигольный.

Сначала пунктирют плодный пузырь иглой более широкого диаметра, и забирают при необходимости амниотическую жидкость (амниоцентез).

Затем из иглы вынимается мандрен и в ее просвет вставляется другая игла с меньшим диаметром, при помощи которой пунктируют пуповину и получают кровь в количестве 0,5-1 мл.

Затем удаляется сначала узкая игла, а потом широкая. Место прокола повторно обрабатывается антисептиком.

Одноигольный.

Сразу после прокола амниотического пузыря той же самой иглой прокалывают пуповину и производят забор крови.

Вся процедура кордоцентеза составляет 20-40 минут.

Интерпретация результатов и дальнейшая тактика

Результаты исследования пуповинной крови плода будут готовы через 3-10 суток. Кордоцентез в первую очередь проводится для определения кариотипа (хромосомного набора) плода и выявления заболеваний, связанных с хромосомами. Так, диагностируются следующие патологии:

- синдром Дауна (три хромосомы в 21 паре);

- синдром Эдвардса (три хромосомы в 18 паре);

- синдром Клайнфельтера (47ХХУ или 48ХХХУ) и прочие.

Также кордоцентез позволяет диагностировать тяжелые наследственные заболевания, не связанные со строением и количеством хромосом: мышечная дистрофия Дюшшена, фенилкетонурия, талассемия, муковисцидоз, смешанный иммунодефицит, наследственная врожденная нейтропения (в настоящее время известно около 6000 наследственных заболеваний, диагностировать у плода до рождения можно около 1000) и другие.

Кроме кариотипа плода, исследование пуповинной крови позволяет оценить уровень гематокрита, гемоглобина, тромбоцитов, билирубин, группу крови и резус-фактор плода (для определения тяжести гемолитической болезни плода).

При оценке степени тяжести гемолитической болезни плода высчитывают его гематокритное число, снижение которого на 10-15% говорит о тяжелой степени гемолитической болезни. В норме гематокрит равен 35% до 28 недель, а с 38 недель достигает 44%.

При выявлении тяжелого наследственного заболевания или хромосомной патологии женщине предлагают прервать беременность по медицинским показаниям. В случае ее отказа определяется дальнейшая тактика ведения беременности и подбирается соответствующий (3-го уровня) роддом для родоразрешения.При выявлении/подтверждения диагноза гемолитической болезни плода проводится лечение, возможно гемотрансфузия крови плоду сразу во время проведения кордоцентеза. В случае подтверждения внутриутробного инфицирования плода назначается антибактериальная и противовоспалительная терапия и решается вопрос о сроках и методах родоразрешения женщины.

Некоторые исследования при беременности

Что показывает анализ кордоцентез?

Одним из инвазивных способов пренатальной диагностики является анализ кордоцентез, заключающийся во взятии пуповинной крови для проведения контроля. Его нельзя отнести к обычным или же скрининговым диагностическим методикам, т.к.

назначение проводится только по строгим показаниям и при получении согласия от женщины. Анализ достаточно информативный и дает возможность выявить у плода патологические отклонения (хромосомного, генетического, дисметаболического вида).

Особенности

Для проверки наличия у развивающегося плода отклонений, проводится пренатальная диагностика пороков, к основным способам относятся амниоцентез, кордоцентез.

Пункция берется через брюшную стенку женщины из сосудов пуповины эмбриона под контролем УЗИ. Основная цель – провести последующий генетический или биохимический анализ крови плода. Для возможности получения результата достаточно – 1 мл, в случае необходимости, количество забранного материала увеличивают до 5 мл.

Контроль за самочувствием беременной выполняется при УЗИ. Когда проводится кордоцентез, сроки более 26 недель, в качестве дополнительного контрольного метода назначается КТГ.

Когда исследование закончено, важно чтобы женщина на протяжении суток соблюдала постельный режим и находилась под врачебным контролем. Именно поэтому рекомендуется 1-2 дневная госпитализация.

Если развиваются осложнения, длительность нахождения в медучреждении продлевается на срок, который определяет врач, с учетом устранения всех возможных рисков для беременной и ребенка, а также для корректировки возникших патологий.

В случае, когда пациентка отказывается от продления периода госпитализации, то процедуру (после полного врачебного осмотра и оценки риска) можно проводить в дневном стационаре. Такое «смягчение» условий разрешается очень редко, т.к. при кратковременном нахождении под врачебным наблюдением, специалист может не сразу заметить формирующиеся осложнения.

Забор крови из пуповины (пункционный) должен выполняться только в медучреждении с лицензией. Специалист, который будет проводить анализ, должен иметь на это соответствующий сертификат.

От опыта врача, степени визуализации при УЗИ диагностике, соблюдения всех условий по доставке материала в лабораторию, полностью зависит достоверность полученного результата. Когда проводится кордоцентез при беременности, отзывы женщин, прошедших процедуру, только положительные.

Показания

Основное назначение к процедуре – наличие сомнительных или неблагоприятных результатов при проведении скрининговых исследований.

Если в анализе крови имеются отклонения от стандарта и в УЗ-маркерах определяются хромосомные аномалии, к примеру, короткая носовая кость, наличие у плода излишне толстого воротникового пространства.

Когда врач получает такие результаты, женщина проходит консультацию у генетика, а затем полученные результаты оценивает экспертная комиссия. Именно от заключения врачей будет зависеть решение провести кордоцентез.

Также анализ назначается, если у ребенка имеется высокий риск формирования генетически детерминированных патологий. Дополнительными предпосылками к этому могут служить наследственность, наличие в семье других детей с патологическими отклонениями.Специалисты учитывают анамнез женщины (акушерское направление):

- наличие других беременностей, разрешившихся рождением мертвых детей;

- невынашивание плода;

- новорожденные с пороками, болезнями дисметаболического характера;

- замершая беременность.

Показание к кордоцентезу – наличие резус-конфликта, подозрение на гемофилию, инфицирование плода.

Анализ кордоцентез: возможности

Проведение анализа во время беременности дает возможность подтвердить или опровергнуть наличие у эмбриона:

- Болезней, связанных с хромосомными аномалиями. При их наличии возможны изменения в количестве (удвоение, утроение) половых или соматических типов хромосом, или же их отсутствие. Могут быть выявлены синдромы: Дауна, Эдвардса, Патау, Тернера.

- Наследственных патологий, имеющих тяжелое течение, но не связанных с аномалиями в хромосомах и их количестве. К ним относят: гемофилию, мышечную дистрофию, муковисцидоз.

- Гемолитической болезни, вызванной конфликтом иммунологического типа.

- Наследственных патологий крови, вызывающих тромбоцитопению, гемоглобинопатию, коагулопатию.

- Внутриутробных инфекций.

Кордоцентез является высокоинформативной процедурой. Однако стоит учитывать, что не все заболевания можно выявить. Поэтому после расшифровки материала и получения положительного ответа, нельзя сказать, что ребенок будет полностью здоров при рождении. Это только означает, что плод не имеет каких-либо определенных аномалий.

Когда нельзя делать анализ?

Предпосылками к запрету проведения анализа являются:

- Заболевания в остром периоде, обострение хронических и инфекционных болезней. Быстрое и необъяснимое повышение температуры.

- Поражения кожных покровов, а также подкожной клетчатки в районе передней брюшной стенки. Сюда относятся дерматиты, формирующиеся в месте взятия пункции.

- Возможное прерывание беременности: мажущиеся выделения, тянущие и схваткоподобные болезненные ощущения, отмечаемые внизу живота, отслойка плаценты.

- Миомы матки (крупные, множественные).

- Предлежание плаценты.

- Декомпенсация у женщины хронических патологий.

Чтобы исключить все запреты к процедуре, потребуется обследование, осмотр гинеколога, выполнение УЗИ плода, органов малого таза.

Даже если в анамнезе женщины имелись угрозы прерывания, аборты (самопроизвольные), преждевременные роды, процедура разрешена. Но это касается только случаев, когда в момент диагностики у пациентки нет патологий. Однако, в данной ситуации окончательное решение о взятии пункции принимает врач, учитывая при этом возможный риск и пользу.

ссылкой:

Кордоцентез: показания, противопоказания и порядок проведения

Кордоцентез – это метод перинатальной инвазивной диагностики плода, который помогает выявить наличие генетических заболеваний у плода. Данная процедура стоит на ряду с амниоцентезом и биопсией ворсин хориона.

По сути, кордоцентез – это разновидность оперативного вмешательства, во время которого происходит забор пуповинной крови для дальнейшего анализа.

Назначается процедура не каждой беременной женщине, поскольку она имеет довольно много противопоказаний и опасных осложнений, поэтому ее проведение должно быть обусловлено наличием острой необходимости. В частности, показаниями к кордоцентезу является:

- Возраст беременной больше 35 лет, а будущего отца более 45.

- Наличие в семье или у старших детей хромосомных отклонений или генетических заболеваний.

- Неудовлетворительные результаты анализов, биохимического скрининга, в частности, отклонения от нормы гормонов.

- Наличие психических отклонений в семейном анамнезе одного из родителей.

- Осложнения при протекании беременности.

- Выявление отклонений в развитии плода при проведении ультразвукового исследования.

- Наличие у матери заболеваний, которые могут негативно отразиться на развитии плода, например, краснуха.

Кордоцентез используется в следующих целях:

- Выявление генетических, наследственных заболеваний плода, например, синдромы Дауна, Патау, Эдвардса поли- или моносомию Х хромосомы, гемофилию, болезнь Дюшенна.

- Диагностирование внутриутробных инфекций.

- Определение наличия задержки физического развития и причин такого факта.

- Введение медикаментозных препаратов в плод.

Как подготовиться к исследованию

Кордоцентез – это инвазивная процедура, которая не требует особой подготовки. Накануне исследования проводится УЗИ беременной, которое позволяет установить количество плодов, точный срок беременности, количество воды и расположение плаценты. Исследование позволяет установить наличие анатомических особенностей женщины и ребенка, которые могут повлиять на ход процедуры.

Порядок проведения процедуры

Кордоцентез при беременности проводится на 20-23 неделе беременности. Ранее этого делать нельзя, поскольку кровеносные сосуды слишком узкие для введения иглы и забора крови. Процедура проводится под контролем датчика ультразвукового исследования.

Для забора биологического материала для исследования делается прокол сосудов пуповины при помощи тонкой иглы для биопсии.

Во время процедуры врач следит по монитору за ее ходом, чтобы предотвратить повреждение плода, плаценты или внутренних органов беременной.

Для того чтобы предотвратить появление болезненных ощущений и устранить дискомфорт, проводится местная анестезия в месте будущего прокола. Обезболивание делается непосредственно за пару минут до начала процедуры.

В медицине различают два метода проведения кордоцентеза:

- Двухигольная техника. Изначально делается прокол иглой для амниоцентеза, которая оснащена жестким стержнем. После прокола ее извлекают и вставляют иглу для забора околоплодных вод. Данный биологический материла также подлежит исследованию и позволяет более точно установить наличии патологии. Далее вводится игла для кордоцентеза – она более тонкая, поскольку предназначена для прокола сосудов (пуповинной вены). К игле присоединяется шприц, в котором находятся вещества, препятствующие свертыванию крови. Для диагностики необходимо 1-5 мм биологического материала.

- Одноигольная техника. При такой процедуре забор амниотической жидкости и пуповинной крови происходит одной иглой.

После проведения кордоцентеза врач обязательно проверяет частоту сердцебиения и проводит УЗИ, чтобы убедиться в отсутствии повреждений плода или других патологий.

В некоторых случая врач дополнительно назначает антибактериальную или токолитическую терапию.

Такая процедура имеет высокую информативность и результаты кордоцентеза позволяют получить полную картину о патологиях плода, если таковые имеются.

Противопоказания к кордоцентезу

Проводить процедуру не рекомендуется при наличии таких факторов:

- Обострение хронических заболеваний.

- Протекание воспалительного или инфекционного процесса в организме.

- Угроза прерывания беременности.

- Наличие миом или других узлов в матке.

- Несостоятельность шейки матки.

Такая процедура может привести к осложнениям: кровоточивость пуповинной крови, инфицирование, выкидыш (случается в 5% случаев), появление гематомы на пуповине и отслоение плаценты.

Кордоцентез – это вид инвазивного исследования состояния плода, которое позволяет выявить отклонения в развитии, нарушение кариотипа и другие патологии.

Page 6

Туберкулез является очень опасным и весьма распространенным заболеванием. С целью его выявления проводится процедура – флюорография. Это быстрый метод диагностики, который позволяет определить наличие структурных и других изменений в легких, а также других органах грудной клетки и кровеносных сосудах.

Для проведения процедуры не требуется специальной подготовки и она занимает минимум времени. Исследование рекомендовано каждому совершеннолетнему человеку и проводится минимум один раз в год. Людям с наличием заболеваний исследование выполняется чаще для контроля за динамикой развития недуга и оценки эффективности лечения.

Ознакомившись с ниже приведенной информацией, вы узнаете, как проходит процедура, какие ее преимущества и недостатки, а также расшифровку показателей.

Показания к проведению флюорографии

Флюорография легких – диагностический метод исследования органов грудной клетки, который основывается на рентгеновском излучении. Как правило, проводится процедура для выявления развития туберкулеза.

Флюорография относится к массовому исследованию, поскольку позволяет в сутки провести обследование тысячи человек при условии нормальной работы аппарата.

Проведение исследования имеет свои преимущества и недостатки.

К последним относится: высокая доза облучения; старые аппараты не всегда позволяют получить максимально качественный и точный снимок, а также своевременно выявить дефекты пленки.

К положительным сторонам проведения процедуры относится:

- Минимальные временные, трудовые и материальные затраты.

- Высокая информативность при массовом обследовании людей на туберкулез.

- В современных аппаратах есть возможность отправлять снимки по интернету, а также сравнивать их с предыдущими исследованиями пациента.

Обязательно проведение флюорографии необходимо в таких случаях:

- Для ежегодного профилактического осмотра, с целью выявления туберкулеза. Раз в год каждый человек, достигший 18 летнего возраста должен проходить процедуру, чтобы убедиться в отсутствии заболевания. Обязательной является флюорография для: будущих студентов; работников медицинских, учебных заведений и мест общественного питания; женщин, готовящихся к материнству и всех, кто с ними проживает; посетителей спортивных клубов и бассейнов; призывников военкомата.

- Для выявления воспалительных процессов в легких грибкового или бактериального характера.

- С целью определения наличия опухолевых образований, при чем не только в легких, но и на сердце, крупных кровеносных сосудах.

- Для выявления инородных тел в области грудной клетки.

- Для определения структурных, размерных изменений в легочной ткани, образование полостей, наличие скопления воздуха в легких.

Проведение флюорографии помогает определить наличие изменений в легких и помогает при постановке диагноза. Если во время исследования выявлены негативные процессы, то назначаются дополнительные исследования, например, рентген, КТ, МРТ.

Флюорография не проводится следующим категориям лиц:

- Женщинам в период вынашивания ребенка (особенно до 25 недели).

- Детям до 15 лет (с 16 до 18 только при наличии серьезных показаний).

- Лежащим пациентам, которые не могут даже на короткое время принять вертикальное положение.

- Людям с дыхательной недостаточностью.

- Пациентам с клаустрофобией (боязнью замкнутого пространства).

Как подготовиться к флюорографии и порядок ее проведения

Флюорография не требует специальной подготовки, единственным требованием является воздержание от курения в течение нескольких часов до проведения процедуры.

Основные принципы исследования:

- Процедура проводится в любое время, не требует особой подготовки.

- Перед проведением исследования стоит отказаться от курения на несколько часов – это позволит получить более четкую и ясную картину.

- До начала процедуры следует оголить верхнюю часть тела, убрать украшения (цепочки, колье и прочее).

- Исследование проводится только в вертикальном положении, поэтому его не назначают лежачим больным.

- Во время флюорографии стоит в точности выполнять все рекомендации рентгенолога. Снимок делается на максимально глубоком вдохе – в этот период легкие хорошо раскрываются, что позволяет получить более полную картину.

- При исследовании рентгеновские лучи проходят через тело сзади и попадая на кассету со сверхчувствительной пленкой образовывают рисунок, который и подлежит дальнейшему изучению и исследованию.

Расшифровка результатов флюорографии

Проведение процедуры позволяет выявить следующие изменения в легочной ткани и других органах грудной клетки:

- Сильный легочный рисунок. Такое явление свидетельствует о наличии воспаления, склеротических изменений или опухолевого заболевания. В некоторых случаях это может указывать на наличие сердечного заболевания или патологических изменений в сосудах, поэтому для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительной диагностики.

- Очаговые тени. Характерны такие проявления для воспаления, в частности, туберкулеза. Очаг может быть один или много, как правило, размеры не превышают одного сантиметра.

- Патологические изменения корней легких (уплотнение, расширение, утяжеление).

- Кальцинаты – это специфические следы (тени) инфекции или болезни, которая не развилась, а была подавлена иммунитетом человека.

- Фиброзные изменения. Данные показатели свидетельствуют о протекании воспалительного процесса в легких.

- Скопление в плевральной полости жидкости. Такое явление свидетельствует о плеврите. На флюорографическом снимке хорошо видно количество жидкости.

- Смещение органов (крупных кровеносных сосудов, сердца, лимфоузлов, бронхов, пищевода, трахеи). Наблюдается это, как правило, при сердечных недугах, скоплении жидкости или пузырьков воздуха в плевральных полостях. При выявлении такого явления на снимке пациенту назначаются дополнительные процедуры и методы исследования.

- Изменения диафрагмы. Как правило, свидетельствует об аномальном строении органа, наличии спаек, ожирении. Нередко изменение наблюдается после хирургического вмешательства или травм грудной клетки.

Флюорография – это быстрый и простой (хоть и не совсем безопасный) метод выявления туберкулеза и других заболеваний или патологических изменений в легких и других органах грудной клетки. Обязательно проводится один раз в год, не требует специфической подготовки, а информативные результаты готовы в течение нескольких дней.

Какие существуют показания к проведению кордоцентеза?

К выполнению этого манипуляции существуют такие показания:

- если один из родителей имеет заболевание, передающееся по наследству;

- когда уже есть дети, у которых в развитии наблюдаются врожденные отклонения;

- подозрение на гемофилию;

- предположение о наличии внутриутробной инфекции;

- определение резус-конфликта;

- если результаты биохимического скрининга выявили риск хромосомных заболеваний;

- если на УЗИ были выявлены аномалии плода, вызванные различными заболеваниями хромосомного типа, к примеру, недоразвитие костей носа, короткая бедренная кость и пр.

К показаниям к проведению кордоцентеза могут быть мероприятия лечебного направления. В таком случае в сосуды пуповины будущего ребеночка вводят соответствующие средства, к примеру, лекарственные препараты.

Противопоказания кордоцентеза

Данный метод не выполняют, если у беременной женщины наблюдаются следующие процессы, такие как:

- инфекционные заболевания;

- большие миоматозные узлы;

- истмико-цервикальная недостаточность;

- наблюдаются нарушения свертываемости крови;

- угроза прерывания беременности.

Техника выполнения кордоцентеза

Перед началом выполнения пункции, для уточнения жизнеспособности плода, его расположения, определения места нахождения плаценты, установления объема околоплодных вод делают УЗИ.

Наиболее оптимальным местом выполнения пункции пуповин – это там, где наблюдается свободный ее участок, находится он ближе к плаценте.

В случае если данная процедура проводиться после 26 недели беременности, то в обязательном порядке необходимо применить кардиотокографию, которая поможет проконтролировать состояние будущего малыша.

Как правило, для кордоцентеза обезболивание не применяется. Данная процедура выполняется в течение 15-20 минут.

Кордоцентез проводят разными методиками, иногда выполняют вначале амниоцентез, то есть производят пункцию плодного пузыря и забирают жидкость, а затем прокалывают непосредственно пуповинный сосуд и проводят забор 1-5 мл пуповинной крови, которая затем будет проходить генетическое, биохимическое обследование или же выполнят исследование на присутствие инфекций.

После проведения процедуры выполняют контроль состояния будущего малыша (наблюдают за двигательной активностью, следят за частотой пульса). Иногда доктор в профилактических целях инфекционных осложнений может назначить антибактериальные средства и препараты, оказывающие расслабляющее действие на маточные мышцы.

Результаты такого исследования имеют очень высокую достоверность, то есть с их помощью можно определить или же наоборот опровергнуть осложнения генетического уровня и хромосомного.

Какие могут быть осложнения после кордоцентеза

После выполнения этой манипуляции осложнения наблюдаются крайне редко (не более 5% случаев). Из места проведения пункции возможно появление кровотечения, которое продолжается на протяжении одной минуты, после чего самостоятельно останавливается.

На участке, где выполнялась пункция, может появиться гематома пуповины, но она не оказывает никакого влияния на состояние будущего малыша. Как правило, если возникают такого рода осложнения, то это появляется из-за нарушенной свертываемости крови.

Наиболее частое осложнение, появляющееся в результате выполнения этой манипуляции — изменение функционального состояния будущего малыша, риск его появления увеличивается по ходу увеличения срока гестации, после 26 недели беременности риск возникновения составляет от 3 до 12% всех случаев.

Такое осложнение характеризуется появлением уменьшением частоты сокращений сердца (брадикардии) и в случае его возникновения необходимо провести лечение с применением медикаментозных средств.Также может случиться прерывание беременности (1,4% случаев). Именно этого осложнения и опасаются многие женщины, которым предстоит выполнить такую манипуляцию. Однако, исходя из медицинской практики, риск его появления предельно невысок.

Особо редко наблюдаются инфекционные осложнения (хориоамнионит), в случае их возникновения нужно выполнить необходимое медикаментозное лечение. После кордоцентеза существует риск возникновения развитие у ребеночка аллоиммунной цитопении, появляется оно через место плаценты. Такой риск возможен, если между малышом и матерью наблюдается резус-конфликт.

При таком состоянии выполняется индивидуальную терапию в виде введение иммуноглобулина. Если результаты кордоцентеза показывают различные заболевания будущего малыша, то родителям предстоит нелегкий выбор, заключающийся в решении дальнейшей судьбы плода.