Жидкость в плевральной полости

Содержание

Жидкость в плевральной полости: что это? Скопление в плевральной полости после операции, норма

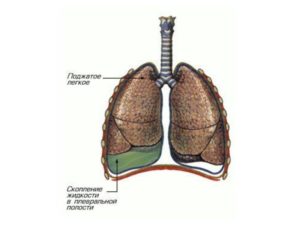

Жидкость в плевральной полости — состояние, которое на языке врачей обозначается специальным термином — гидроторакс. В большинстве случаев это результат экссудативного плеврита — воспаления в листках плевры. Гидроторакс может возникать при разных заболеваниях, в данной статье мы рассмотрим лишь то, что касается онкологии.

Плевра — что это такое?

Плевра представляет собой тонкую пленку из соединительной ткани. Она обволакивает легкие и покрывает изнутри стенки грудной клетки. Соответственно, в плевре выделяют два листка: висцеральный и париетальный.

Между ними находится узкая щель — плевральная полость. В норме в ней есть немного жидкости — примерно 10 мл.

При гидротораксе количество жидкости в плевральной полости увеличивается. Она сдавливает легкие, мешает им расправиться во время вдоха.

При каких типах рака возникает гидроторакс?

К скоплению жидкости в плевральной полости могут приводить разные виды злокачественных опухолей:

- рак легкого;

- рак молочной железы;

- ходжкинские и неходжкинские лимфомы;

- рак яичника;

- лейкемия;

- меланома;

- мезотелиома (злокачественная опухоль плевры);

- рак матки и ее шейки;

- рак желудка;

- саркомы.

Почему при онкологических заболеваниях в плевральной полости скапливается жидкость?

Плевральная жидкость постоянно обновляется. Она образуется из жидкой части крови, которая просачивается сквозь стенки капилляров, а затем всасывается в лимфатическую систему. Эти два процесса происходят постоянно и находятся в динамическом равновесии.

При поражении листков плевры раковыми клетками проницаемость капилляров повышается, а отток лимфы затрудняется (особенно если поражены лимфатические узлы, которые находятся внутри грудной клетки).

Таким образом, увеличивается продукция плевральной жидкости, а скорость ее оттока падает. Развивается гидроторакс. Ситуация усугубляется при сердечной недостаточности, нарушении функции печени, почек.

Какими симптомами проявляется экссудативный плеврит и гидроторакс?

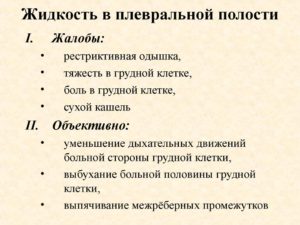

Симптомы нарастают постепенно, по мере того, как в плевральной полости скапливается все больше жидкости.

Возникает одышка, поначалу только во время интенсивных физических нагрузок, но со временем начинает беспокоить и при выполнении повседневных дел, ходьбе, в покое.

Больной начинает быстрее уставать, часто просыпается по ночам. Зачастую одышка усиливается в положении лежа, а когда человек стоит, сидит — ему становится лучше.

Левая и правая части плевральной полости отделены друг от друга, чаще всего жидкость скапливается лишь с одной стороны.

Таким больным часто становится легче, когда они лежат на больной стороне, так как при этом здоровое легкое лучше расправляется.

Во время осмотра можно заметить, как пораженная половина грудной клетки «отстает» во время дыхания. Реже экссудативный плеврит носит двусторонний характер.

Постепенно начинает беспокоить чувство тяжести, боли в груди. Возникает упорный кашель. Обычно он сухой, иногда отходит немного мокроты. Больной становится бледным, постоянно чувствует слабость. Постоянно кажется, что «не хватает воздуха», что легкие расправляются во время вдохов не полностью. Многие больные испытывают страх, боятся задохнуться.

Диагностика плеврита и гидроторакса

Врач может выявить признаки скопления жидкости в плевральной полости уже на этапе осмотра. Во время приема доктор просит пациента раздеться выше пояса, осматривает грудную клетку, ощупывает, выстукивает ее, выслушивает с помощью фонендоскопа.

Диагноз помогают подтвердить следующие исследования:

- Рентгенография. На снимках хорошо видна жидкость в плевральной полости и ее верхний уровень. Если гидроторакс связан с онкологическим заболеванием, рентгенография помогает обнаружить пораженные раком лимфатические узлы.

- Компьютерная томография позволяет получить более подробную информацию, обнаружить небольшое количество жидкости, выявить опухоль, метастазы в лимфатических узлах.

- Плевроцентез. Это одновременно и лечебная, и диагностическая процедура. Ее проводят, если в плевральной полости скопилось очень много жидкости, из-за этого нарушена функция легких, состояние угрожает жизни пациента. В стенке грудной клетки делают прокол, и из плевральной полости удаляют как можно больший объем жидкости. Некоторое ее количество отправляют на анализ в лабораторию.

- Диагностическая плевральная пункция. Ее проводят в случаях, когда в плевральной полости мало жидкости, и это не угрожает жизни пациента.

- торакоскопия. Этот метод диагностики применяют в случаях, когда после обследования у врача все еще остаются сомнения по поводу диагноза. В грудную клетку вводят торакоскоп — специальный эндоскопический инструмент с миниатюрной видеокамерой — и осматривают ее изнутри. Обнаружив подозрительные образования, врач может провести биопсию.

Методы лечения плеврита при онкологических заболеваниях

Если в плевральной полости находится много жидкости, и ее нужно срочно удалить, проводят плевроцентез (торакоцентез). Под местной анестезией в межреберном промежутке вводят специальную иглу и выводят через нее экссудат. После этого в плевральной полости может быть оставлен катетер для постоянного оттока жидкости. Наружный конец катетера соединяют со специальным мешком.

Плевроцентез проводят под контролем ультразвука. Процедура помогает временно улучшить состояние больного, но не решает основную проблему, не устраняет причину скопления жидкости в плевральной полости. Для этого требуются другие виды лечения.

Химиотерапия

Многим пациентам помогает системная химиотерапия. Примерно в 60% случаев плеврит, связанный с онкологическими заболеваниями, исчезает на фоне введения химиопрепаратов.

Плевродез

Если химиопрепараты неэффективны, и гидроторакс продолжает прогрессировать, несмотря на лечение, прибегают к плевродезу. В плевральную полость вводят препараты, которые вызывают склеивание листков плевры, в результате между ними исчезает пространство, в котором могла бы скапливаться жидкость.

Раньше с целью плевродеза в плевральную полость вводили тальк, доксициклин. В настоящее время эти препараты не применяют, потому что пациенты плохо их переносят и испытывают после процедуры боли. Современные врачи применяют химиопрепараты и иммунопрепараты. Это помогает убить двух зайцев: лекарство уничтожает раковые клетки и склеивает листки плевры, предотвращая скопление жидкости.

Из химиопрепаратов применяют: 5-фторурацил, этопозид, цисплатин, доксорубицин, блеомицин.

Плевродез с помощью иммунопрепаратов наиболее эффективен. С гидротораксом удается справиться в 90–94% случаев. Иммунопрепараты могут уничтожать опухолевые клетки, против которых бессильны химиопрепараты. Применяют рекомбинантный интерлейкин-2, LAK-клетки и их сочетание.

Записьна консультациюкруглосуточно+7 (495) 151-14-538 800 100 14 98

Плевральный выпот: скопление жидкости, что это такое и причины возникновения

Появление выпота в плевральной области – несамостоятельное симптоматическое явление. Оно имеет разнообразную этиологию. Множество факторов могут привести к развитию патологии: от функциональных нарушений в организме до врачебной ошибки. Тем не менее прогноз протекания нарушения, в общем, благоприятный, но требует оперативного вмешательства.

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

Плевральная жидкость

Левое и правое легкое помещены одновременно в два «мешка», которые как бы вдеты друг в друга, между ними имеется узкое пространство. Оно получило название плевральной полости или плевры.

«Мешки» по-научному называются листками плевры и представляют собой серозные оболочки:

- внешнюю париетальную (прилегающую к внутренней поверхности грудной клетки),

- внутреннюю висцеральную (тонкая мембрана, обволакивающая само легкое).

Париетальная оболочка имеет болевые рецепторы, что объясняет неприятную симптоматику, сопровождающую плевральный выпот.

Таким образом, между легкими и другими тканями имеется надежный барьер в виде не сообщающихся друг с другом полостей. В них поддерживается давление ниже атмосферного. Это способствует протеканию дыхательного акта. Плевральная полость – это герметичный отсек, в норме заполненный небольшим количеством жидкости.

Жидкость в плевральной полости – это норма. По составу она схожа с кровью и представляет собой серозное вещество. В нормальных условиях ее количество не превышает 1-2 чайные ложки (15-20 мл).

Это вещество продуцируется клетками париетальной оболочки и капиллярами близлежащих артерий. Периодически оно всасывается через лимфатическую систему для фильтрации (происходит реабсорбция).

Плевральная жидкость активно откачивается из плевры – это естественный процесс. Благодаря этому не происходит ее скапливания.

Не стоит путать ее с жидкостью в легких – это уже отдельное патологическое явление

Жидкость в плевральной области выступает в качестве лубриканта – смазывающего вещества. Это облегчает лепесткам плевры свободное скольжение друг о друга во время вдоха и выдоха. Другая ее функция – поддерживать легкие в расправленном состоянии во время движения грудной клетки при дыхании.

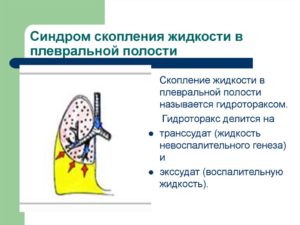

Выпот – это патологически большой объем скопившейся биологической жидкости в той или иной полости организма без возможности ее естественного выведения. Соответственно, плевральный выпот – это увеличение объема жидкости внутри плевры.

Процесс ее накопления может различаться этиологически и симптоматически в зависимости от характера выделяемого вещества. Плевральную щель могут заполнить следующие типы выпотов:

- транссудат,

- экссудат,

- гной,

- кровь,

- лимфа.

Плеврит

Плевральный выпот может формироваться в результате нарушения работы кровеносной и лимфатической систем, а также воспаления.

Скопление отечной жидкости в полости плевры

Жидкость между плевральными листками может увеличиваться в объемах вне зависимости от воспалительных процессов. В этом случае ее накопление обусловлено сбоем естественного процесса ее продуцирования или реабсорбции.

Для таких случаев применяется термин «транссудат» (невоспалительный выпот) и диагностируется гидроторакс (отек в плевральной полости). Скопившийся объем жидкости не в состоянии самостоятельно покинуть плевру.

Транссудат имеет вид желтоватый прозрачной жидкости без запаха.

Причины

Наличие жидкости в плевральной полости вызвано двумя основными физиологическими нарушениями, связанными с ее выработкой и эвакуацией:

- повышенная секреция,

- угнетение процесса всасывания.

Плевральный выпот

Плевральный выпот транссудативного характера также может образоваться вследствие следующих факторов:

- Сердечная недостаточность. В малом и большом кругах кровообращения ухудшается гемодинамика, происходит застой крови, повышается кровяное давление. Начинает формироваться местный отечный выпот.

- Почечная недостаточность. Снижается онкотическое давление, отвечающее за поступление жидкостей организма из тканей в кровь. В результате стенки капилляров пропускают ее в обратном направлении, и возникает отек.

- Перитонеальный диализ. Повышается внутрибрюшное давление. За счет этого местная тканевая жидкость поднимается и через поры в диафрагме выталкивается в плевральную полость, увеличивая тем самым объемы плеврального вещества.

- Опухоли. В случае с возникновением новообразований может быть нарушен отток лимфы или крови из плевры. Формируется скапливающийся транссудат.

Симптомы

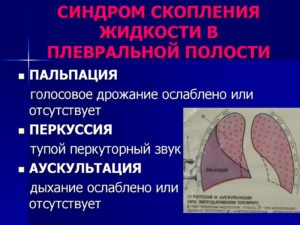

Синдром скопления жидкости в плевральной полости сочетает в себе местную симптоматику и клинические проявления того заболевания, которое его вызвало. Чем объемнее выпот, тем тяжелее протекает заболевание. Обычно речь идет о двухсторонней патологии.

Объем выпота может достигать нескольких литров.

Масштабные скопления жидкости оказывают давление на органы грудной клетки.

https://www.youtube.com/watch?v=Oych9FxErXY

Тем самым происходит продавливание легкого. Это может привести к следующему:

- одышка,

- возможны редкие боли в груди,

- сухой повторяющийся кашель,

- дополнительные отеки вокруг скопления.

Диагностика

Синдром жидкости в плевральной полости предполагает определенные диагностические процедуры, самая популярная из которых – УЗИ. Специалисты проводят ряд мероприятий по выявлению выпота:

- Перкуссионное простукивание. В месте скопления жидкости обнаруживается тупой звук, меняющий локацию с изменением положения тела больного.

- Рентгенологическое исследование. Снимок позволяет увидеть область скапливающегося транссудата.

- УЗИ. При ультразвуковом обследовании обнаруживается увеличенное в объеме количество жидкости.

- Плевральная пункция. Производится прокол полости, что позволяет забрать выпот на дифференциальный анализ.

- КТ. Компьютерная томография помогает исключить риск опухолей.

Важно! При лечении показана откачка транссудата из плевры с помощью пункции.

Синдром скопления плевральной жидкости при воспалении

Скопление жидкости в плевральной полости может быть запущено воспалительным процессом. В таком случае врачи говорят об экссудации (выделение выпота в виде экссудата). Механизм протекания этой патологии обусловлен инфекционным поражением и включает следующие изменения в организме:

- проницаемость стенок сосудов увеличена,

- переполнение кровью тканей в области воспаления,

- повышение онкотического давления,

- дают о себе знать симптомы первичного воспалительного заболевания.

Плевральная полость может заполняться следующими типами воспалительного выпота:

- Серозный. Прозрачная жидкость. Выделяется при воспалении серозных листков плевры. Прогноз благоприятный. Источники воспаления – ожоги, аллергии, вирусы. К примеру, плеврит сопровождается выпотом серозного экссудата.

Фиброзный. Боле плотный, ворсинчатый экссудат, с повышенным содержанием фибрина. Плевральная оболочка под воздействием этой жидкости разрушается: появляются рубцы, спайки, язвы.

Может выделяться вследствие туберкулеза.

- Гнойный. Непрозрачная, вязкая жидкость в полости плевры зеленого оттенка. Состоит из большого количества отработанных защитных клеток лейкоцитов. Вызвана попаданием в организм таких патогенов, как грибки, стрептококки, стафилококки.

- Геморрагический. Возникает как следствие разрушения кровеносных путей. Представляет собой жидкость красноватого цвета из-за насыщенности эритроцитами. Встречается при туберкулезном плеврите.

Лечение делает упор на антибактериальной медикаментозной методике и направлено на уничтожение инфекционного агента. Для удаления экссудата прибегают к хирургической операции.

Жидкость в плевральной полости после операции

В случае травмы или неудачного хирургического вмешательства между плевральными оболочками легких может образоваться выпот в виде скопления крови (гемоторакс).

Чаще всего к этому могут привести обильные внутренние кровотечения , образуется уплотнение, которое оказывает сдавливающий эффект как на само легкое, так и на грудную клетку.

В результате нарушается газообмен и гемодинамика, что приводит к легочной недостаточности. Симптоматику определяет количество жидкости в плевральной полости.

При этом больной испытывает на себе признаки потери крови:

- анемия,

- тахикардия,

- снижение давления.

При обследовании врачи обнаруживают глухой звук в области груди при простукивании. Аускультация диагностирует нарушение работы органа и отсутствие дыхательных шумов. Для более точного диагноза применяются УЗИ и рентген.

Важно! Терапия гемоторакса предполагает введение в плевру дренажа и откачку выпота с последующим наложением швов.

Следствием осложнения после операции может стать и хилоторакс. Выпот в этом случае формируется за счет скопления лимфы.

Неудачное хирургическое вмешательство зачастую приводит к повреждению париетального листка плевры и проходящего в нем лимфатического протока.Таким образом, патология с наличием жидкости в плевральной полости обусловлена причинами, связанными с хирургическим вмешательством:

- операция на шее,

- удаление опухоли,

- операции на аорте,

- оперативное вмешательство при аневризме,

- хирургическое лечение легкого,

- диагностическая пункция.

При повреждении лимфатического канала жидкость изначально будет скапливаться в клетчатке средостения. После набора критической массы, она прорывает плевральный лепесток и изливается в полость. Уплотнение хилоторакса до перемещения его в плевру может занимать длительный промежуток времени – до нескольких лет.

Симптомы заболевания схожи с признаками указанных выше патологий и представляют собой компрессию органов дыхания, пережатие вен, отказ легкого. К этому добавляются признаки истощения, т. к. потеря лимфы – это потеря полезных для организма веществ: белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

Диагностические мероприятия те же, что и при гемотораксе (перкуссия, аускультация, УЗИ, рентген), с применением лимфографии и добавлением контрастирующего вещества. Эта процедура позволяет уточнить уровень повреждения лимфатического протока.

Лечение хилоторакса проводится путем пункции, дренажа или через перекрытие лимфатического канала хирургическим путем.

Загрузка…

Что делать, если в плевральной полости жидкость: причины и лечение

Если в плевральной области начинает скапливаться жидкость (выпот), то такое серьезное патологическое состояние может свидетельствовать о том, что в организме развивается какое-то заболевание, причем достаточно опасное. Диагностируется патология различными способами, после чего врач назначает соответствующее лечение.

В отдельных случаях копление такой жидкости способно спровоцировать декомпенсацию дыхательной недостаточности, часто приводящую к летальному исходу. Кроме того, этот недуг сопровождается очень серьезными осложнениями. Поэтому лечение такой патологии необходимо начинать как можно скорее.

Общая информация

Легкие человека окружены двумя мембранами, называемыми плеврами. Внешняя присоединяется к стенке грудной клетки, а внутренняя – к легкому и другим тканям. Между ними образуется промежуток, называемый плевральной полостью или впадиной.

Свободная жидкость в плевральной полости выступает в качестве смазывающего компонента плевральных поверхностей, позволяя слоям во время дыхания беспрепятственно скользить друг против друга.

Это также способствует поверхностному натяжению, которое позволяет держать поверхность легкого совместно со стенкой грудной клетки. Количество жидкости в плевральной полости должно составлять 4 чайные ложки.

Если она в результате развития какого-либо заболевания начинает скапливаться, то ее объем может достигать 5-6 литров.

Скопившаяся в плевральной полости жидкость может быть различной:

- кровь, если повреждены сосуды плевры;

- жидкость невоспалительного характера (транссудат);

- гной или жидкость, возникшие при воспалении плевры (экссудат).

Скопление крови обычно происходит в результате повреждения кровеносных сосудов, что случается при травмах. Лимфа проникает в полость плевры при травмировании грудного протока, являющегося основным лимфатическим сосудом.

Транссудат может скапливаться в любой полости в том случае, если организм систематически подвергается какому-либо системному процессу. Например, это может быть снижение давления крови из-за массивной кровопотери или ожога. Также наличие транссудата в плевральной полости наблюдается в том случае, если в сосудах повышается гидростатическое давление, что бывает при сердечной недостаточности.

Жидкость в плевральной полости, в частности экссудат, скапливается при воспалительном процессе. Это может быть пневмония, онкологические заболевания, плевриты.

Травма

Травма грудной клетки или легких приводит к быстрому развитию дыхательной недостаточности. При этом возникает кровохарканье, изо рта появляется пенистая мокрота алого цвета. Имеет место нарушение сознания, кожа приобретает синюшный оттенок, человек может впасть в кому.

При разрыве грудной части аорты кровь начинает поступать в полость плевры, что приводит к большой кровопотере и геморрагическому шоку. Спасти человека практически невозможно.

Онкологические заболевания

При возникновении мезотелиомы наличие жидкости в плевральной полости является завершающим этапом в развитии новообразования. Можно с большой уверенностью утверждать, что летальный исход наступит через 7-10 месяцев. Жидкость при таком заболевании характеризуется резким снижением уровня глюкозы в ней, вязкостью из-за гиалуроновой кислоты, и чаще всего она кровянистая.

Пневмония

Следующие симптомы пневмонии будут указывать на то, что в паренхиме легких протекает патологический процесс:

- повышение температуры тела;

- мокрый кашель;

- периодические боли в боку;

- одышка;

- влажные хрипы;

- сильная интоксикация организма.

Сердечная недостаточность

Скопившаяся в плевральной полости жидкость при сердечной недостаточности проявляет себя следующим образом:

- слабость;

- быстрая утомляемость;

- сердце начинает работать с перебоями;

- отсутствие желания к физическим нагрузкам;

- загрудинные боли.

Лечение

При незначительном скоплении жидкости проводится лечение только основного заболевания. Большое количество выпота, особенно если он провоцирует одышку, требует проведение дренирования для устранения этого недуга.

Часто жидкость выводится с помощью пункции, когда в плевральную полость вводят катетер или маленькую иглу. Обычно пункция проводится в диагностических целях, но во время такой процедуры возможно откачать до 1,5 л выпота.

Больше удалять не рекомендуется, так как возникает риск развития отека легких.

Для удаления скопившейся в большом количестве жидкости в грудную клетку через ее стенку вводят трубку.

Проводится такая процедура следующим образом: после обезболивания врач осуществляет надрез и вводит пластиковую трубку между двумя ребрами грудной клетки.

После этого он подключает ее к дренажной системе, которая не дает попасть воздуху в плевральную полость. С помощью рентгенологического контроля специалист уточняет правильность установки трубки, так как в противном случае дренаж невозможен.

Если жидкость в плевральной полости скопилась из-за туберкулеза или кокцидиоидомикоза, то в этом случае требуется длительное лечение антибиотиками.Дренирование проводить сложнее при сильно вязком гное или когда он находится в фиброзном «кармане», поэтому ситуацию можно исправить, только удалив часть ребра для введения большого дренажного катетера.

Редко требуется операция для того, чтобы удалить внешний слой плевры.

Опухоль плевры также приводит к тому, что начинает скапливаться жидкость в плевральной полости. Лечение в этом случае будет довольно продолжительным, так как устранить выпот бывает затруднительно из-за его быстрого накапливания. На помощь приходит дренирование и прием противоопухолевых препаратов.

Но если такие методы не приносят результата, и жидкость продолжает накапливаться, осуществляют изолирование плевральной полости. Весь объем выпота удаляется через трубку, после чего в плевральную полость через нее вводят раздражающее вещество, например, тальк или раствор доксициклина.

С помощью такого раздражителя происходит сращивание двух слоев плевры, и для скопления жидкости не остается свободного места.

Если плевральная полость наполняется кровью, то пока кровотечение не прекратилось, осуществляют дренирование через трубку, которая используется также для введения лекарственных препаратов, расщепляющих тромбы. Непрекращающееся кровотечение или невозможность удаления жидкости через катетер — показания к оперативному вмешательству.

Осложнения

Скопившаяся в плевральной полости жидкость, особенно в большом количестве, способна привести к множеству осложнений. Это может быть острая легочная недостаточность, воспаление и заражение легкого генеза, проблемы с функцией печени, сердца и других внутренних органов.

Так как жидкость и гной обладают высокой вероятностью распространения в брюшной полости, то следует ожидать развития осложнений со стороны ЖКТ. Такой вид выпота, скопившегося в области плевры, является фактором, часто приводящим к летальному исходу или получению человеком инвалидности. Это касается необходимости резекции части поджелудочной железы или селезенки.

Такие осложнения могут возникнуть как у мужчин, так и у женщин любого возраста, поэтому лечение необходимо начинать как можно раньше и использовать профилактические меры.

Профилактика

Чтобы избежать возникновения заболеваний, способных вызвать скопление жидкости в плевральной полости, необходимо их своевременно лечить.

Если антибиотическая терапия или операция прошли успешно, переходят к дополнительным действиям.

Это может быть отказ от вредных привычек, ведение здорового образа жизни, прием витаминных комплексов, а также насыщенных полезными компонентами препаратов.Профилактические меры обязательно должны включать в себя соблюдение физической активности и специальной диеты. Необходимо употреблять ежедневно как можно больше сезонных фруктов и овощей, натуральные белки, углеводы, жиры, мясо. Врачи рекомендуют делать каждый день зарядку, закаливаться и ходить много пешком. Такой подход к профилактике заболевания эффективен на 100 %.

Вывод

Так что делать, если выявлена в плевральной полости жидкость? Причиной такого патологического состояния является развитие заболевания, чаще всего довольно серьезного.

В некоторых случаях возникшая болезнь способна привести к летальному исходу. Обязательно следует обратиться к специалисту, который после проведения диагностических мероприятий назначит соответствующее и грамотное лечение.

В целях предотвращения развития патологии необходимо придерживаться мер профилактики.

Жидкость в плевральной полости (субтотальный гидроторакс слева): что такое, симптомы на рентгене, причины скопления, лечение после операции

Плевра — это соединительная ткань, которая со всех сторон окружает легкие. Она создает определенную защиту органов дыхания, способствует процессу их беспрепятственного движения, а также расправления при вдохе и выдохе. В плевре присутствуют лепестки – внутренний и наружный, полость между которыми заполнена определенным количеством жидкости, регулярно обновляющейся.

В результате развития некоторых патологических процессов, протекающих в легких и других органах, объем содержимого между листками увеличивается. Состояние скопления в плевральной полости жидкости называется гидротораксом. В случае, если провоцирующим фактором его проявления выступает воспаление листков, то такой процесс называется плевритом.

Что такое

Плевральная полость имеет два слоя:

- внутренний – характеризуется плотным прилеганием к легким, структура состоит из множества мелких капилляров;

- внешний – строение формируется посредством соединительной ткани, которая биологически скрепляет бронхолегочную систему в полости грудины.

Промежуток, который образуется между этими слоями, и представляет собой полость. Во время дыхания происходит синхронное движение внутреннего слоя по отношению к легкому. В этот же промежуток внешний слой остается в неподвижном состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=GgR44IINHv0

Для снижения раздражающего фактора на фоне трения вырабатывается специальный секрет, не относящийся к патологическому процессу.

В нормальном состоянии фильтрация и синтез осуществляются непрерывными темпами. Это позволяет обеспечивать нормальную работу органов дыхательной системы.

Возникновение проблем возникает в том случае, если кроме выпота в плевральной полости начинает скапливаться посторонняя жидкость.

Виды жидкости

При развитии плеврита проявление симптоматики будет зависеть от объема скопленной жидкости в плевральной полости. Если концентрация превышает нормальные показатели, можно говорить о наличии выпотной формы патологического процесса. Как правило, ее проявление отмечается на начальных этапах заболевания.

С течением времени происходит рассасывание жидкости, а поверхность листков плевры покрывается белковым слоем, который принимает непосредственное участие в процессе свертывания кровяной жидкости. Данный белок получил название фибрин.

Этот этап и характеризуется как фиброзная форма. Другими словами, такие состояние еще называют сухим плевритом.

При развитии воспалительного процесса на ранних этапах может отмечаться незначительное количество выпота.

По составу жидкость может значительно отличаться межу собой. Для его определения назначается проведение плевральной пункции.

Экссудат

Если в плевральной полости отмечается данный вид жидкости, то это свидетельствует о развитии воспалительного процесса, который может отличаться природой происхождения и характером течения.

Гнойный

Развитию данной разновидности заболеваний способствуют патогенные микроорганизмы. Содержимое, как правило, зеленого цвета. Такой оттенок объясняется отмиранием и гниением лейкоцитов в большом количестве.

Серозный

Жидкость бесцветная, не имеет специфического запаха. Возникновению ее способствует воспаление и раздражение плевры.

Геморрагический

В составе содержимого присутствуют клетки кровяной жидкости. Их проникновение в полость осуществляется посредством разрушения мелких сосудов.

Фиброзный

Жидкость имеет плотную и вязкую консистенцию. Чаще всего возникает на фоне туберкулеза, формирования новообразований, эмпиемы, характеризующейся сниженным давлением в полости плевры.

Наличие жидкости в плевральной полости сопровождается ярко выраженной симптоматикой процесса воспаления. Ее интенсивность и характер будут напрямую зависеть от тяжести течения патологического процесса.

Среди наиболее часто встречающихся признаков специалисты отмечают:

- болезненность в области грудной клетки;

- высокую температуру тела;

- общую слабость;

- одышку.

При тяжелой форме воспаления экссудат начинает скапливаться в огромных количествах. В результате происходит сдавливание легких, что приводит к нарушению их нормального функционирования.

Транссудат

Это жидкость, которая представляет собой естественный выпот. Она не имеет способности к самостоятельному выведению из человеческого организма. Она возникает по причине того, что нарушается работа лимфосистемы, что провоцирует процесс всасывания транссудата.

Дополнительно скопление содержимого возможно при наличии определенных патологических процессов, среди которых выделяют:

- сердечную недостаточность;

- диализ перитонеального типа;

- новообразования, способствующие сбоям в функционировании лимфатической системы;

- почечную недостаточность.

В нормальном состоянии жидкость в плевральной полости присутствует в объеме, не превышающем 3-5 миллилитров. В том случае, когда происходит увеличение концентрации транссудата, а также изменение их качественного состава, происходит формирование различных патологий.

Такие состояния часто сопровождаются:

- болевым синдромом в грудине сковывающего характера;

- одышкой во время нагрузки, а также в спокойном состоянии;

- невозможностью сделать полноценный глубокий вдох.

Также на развитие заболеваний может указывать непродуктивный приступообразный кашель.

Кровь

Если в составе жидкости присутствует кровь, это говорит о том, что повреждены кровеносные сосуды, что может быть вызвано травмированием грудной клетки.

https://www.youtube.com/watch?v=XPiW6yFnyYs

При таком состоянии человека беспокоит острая боль в области груди, а также трудности во время попытки глубоко вздохнуть. Кроме этого, отмечается учащенное сердцебиение и дыхание.

Когда кровь в кровеносной системе начинает стремительно падать, то будут проявляться такие симптомы, как:

- обмороки;

- головокружение;

- общая слабость;

- посинение кожи;

- приступы тошноты и рвоты.

По мере скопления кровяной жидкости в плевральной полости клинические проявления будут становиться более выраженными.

Лимфа

Скопление данного вида жидкости в плевре обуславливается сбоями в работе лимфопротоков. При таком состоянии отмечается более медленное усваивание выделяемого секрета, по сравнению с его выработкой.

Данный процесс сопровождается рядом признаков, характерных для большинства патологических процессов:

- редким сухим кашлем;

- снижением работоспособности;

- отсутствием желания принимать пищу;

- головными болями;

- болезненностью периодического характера в области грудины.

Выраженность симптомов болезни может отмечаться на протяжении нескольких лет. Однако о заболевании пациент узнает случайным образом во время проведения рентгенологического обследования.

Патология почек

Как правило, скоплению жидкости в плевральной полости способствует развитие почечной недостаточности, что происходит в результате нарушения работы данного органа по причине серьезной болезни.

В большинстве случаев причиной патологии выступает гломерулонефрит с проявлением нефротического синдрома. При таком состоянии происходит заполнение содержимым обоих легких.

Цирроз печени

В этой ситуации не всегда наблюдается заполнение легких. Такое состояние диагностируется только в 1 проценте на десять случаев.

Гидроторакс поражает правую сторону. Его развитие происходит в момент проникновения содержимого из полости брюшины в плевру через отверстие в диафрагме. Попадание жидкости в легкое не исключается также во время проведения диализа.

Опухоль в средоточении

Средоточение – это область, образующаяся между легкими. Развитие злокачественного процесса в этом месте диагностируется в крайне редких случаях.

Однако, если это происходит, патология сопровождается образованием в органе жидкости. С течением времени под воздействием растущей опухоли происходит нарушение кровотока, что способствует перекрытию оттока лимфы. Именно такое состояние и становится причиной развития гидроторакса.

Воспаление легких

В этом случае содержимое будет скапливаться только при осложненном течении пневмонии. Кроме того, спровоцировать появление жидкости может отсутствие проведения терапевтических мероприятий на протяжении длительного времени.

Скопление жидкости в плевральной полости может отмечаться также при дефиците витамина В и С.

Что будет, если не лечить

Если своевременно не диагностировать патологическое состояние и не принять меры по его устранению, то возрастает риск развития осложнений. Среди наиболее часто встречающихся последствий выделяют:

- воспаление легких – течение заболевания проходит в сложной форме и сопровождается всеми признаками, характерными для воспалительного процесса, не исключается смертельный исход;

- сердечную недостаточность – при дефиците кислорода происходит более частое сокращение мышцы, на фоне чего возникают необратимые дегенеративные изменения;

- легочную и почечную недостаточность в острой форме.

При наличии в плевре гнойного содержимого и при попадании его в брюшную полость возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.