AB0-конфликт, антигены системы KELL

Содержание

Резус-конфликт при беременности

Если беременная женщина и ее ребенок имеют разную резус-принадлежность, то могут возникнуть серьезные осложнения при ведении беременности. В нашей статье мы раскроем суть резус-конфликта и расскажем об опасности, которую он в себе несет.

Кровь матери и плода может быть несовместима по системе резус-принадлежности, группе крови и по другим антигенам эритроцитов.

Несовместимость крови мамы и ребенка приводит к гемолитической болезни плода – заболеванию, которое характеризуется разрушением эритроцитов (гемолизом) или угнетение кроветворения под влиянием антител, вырабатываемых в крови матери к антигенам эритроцитов плода.

95% случаев гемолитической болезни плода обусловлены несовместимостью по резус-принадлежности и 5% – по другим системам эритроцитов: АВ0 (группа крови), система Келл (Kell), Кид (Kidd), Даффи (Duffy), Лютеран (Lutheran) и другие.

В системе резус (резус-принадлежность, резус-фактор) различают 6 антигенов: D, d, C, c, E,e – которые в крови человека могут присутствовать в разных комбинациях.

Наибольшее практическое значение имеет основной антиген системы резус – D. Он присутствует на поверхности эритроцитов у 85% людей, проживающих в Европе. Наличие этого антигена определяет «положительный» тип крови. Кровь без этого антигена является резус-отрицательной.

Резус-принадлежность в генетике обозначается латинской буквой D (в честь основного антигена системы резус), и информацию о ней несут два аллеля гена. Другими словами, резус-принадлежность определяется не одной, а двумя буквами D.Если резус-фактор положительный, то его генетическое обозначение может быть DD или Dd. У отрицательного резус-фактора только одно обозначение – dd. От каждого родителя ребенок получает по одной букве, поэтому могут быть разные их сочетания.

Чтобы не быть голословными, мы поясним наследование резус-фактора на конкретных примерах.

1) ♀DD + ♂ DD = у всех детей будет положительный резус-фактор (100% DD)

Оба родителя с положительной резус-принадлежностью.

2) ♀DD + ♂ Dd или ♀Dd + ♂ DD = у всех детей будет положительный резус-фактор (50% DD и 50% Dd)

Оба родителя с положительной резус-принадлежностью, но один из них несет ген, отвечающий за отрицательный резус-фактор. Однако в первом поколении детей он себя никак не проявит.

3) ♀Dd + ♂ Dd = у 75% детей будет положительный резус-фактор (25% DD + 50% Dd = 75%) и у 25% будет отрицательный (dd).

Оба родителя положительны по системе резус, но также оба несут ген, ответственный за отрицательный резус-фактор; в такой семье возможно появление ребенка с резус-отрицательной кровью.

4) ♀dd + ♂ dd = у всех детей будет отрицательный резус-фактор (100% dd).

Оба родителя резус-отрицательны.

5) ♀DD + ♂ dd или ♀ dd + ♂ DD = у всех детей будет положительный резус-фактор (100% Dd).

6) ♀Dd + ♂ dd или ♀ dd + ♂ Dd = у 50% детей будет положительный резус-фактор (50% Dd), а у других 50% — резус-отрицательный (50% dd).В последних двух вариантах один родитель имеет резус-положительную принадлежность, другой – резус-отрицательную.

Сложности при ведении беременности возникают только в том случае, если резус-отрицательная женщина беременна резус-положительным плодом.

На сегодняшний день все женщины с отрицательным резус-фактором, беременные от мужчины с положительной резус-принадлежностью, ведутся как беременные с резус-положительным плодом.

Конечно, с генетической точки зрения, такие женщины могут иметь резус-отрицательного ребенка, но гипердиагностика в этом случае лучше «недодиагностики». Кроме того, определение типа аллелей гена (DD, Dd, dd) очень сложно.

Так в чем же заключаются сложности?

Если женщина с отрицательным резус-фактором беременна ребенком, у которого резус-фактор положительный, то может возникнуть так называемый резус-конфликт (или его угроза), приводящий к гемолитической болезни плода. В развитии этого состояния выделяют несколько этапов:

- Иммунизация женщины (приобретение иммунитета против чужеродных веществ). Плацента – это надежный барьер, однако он не исключает возможность проникновения эритроцитов плода в кровь матери. Первичным ответом на попадание в кровоток женщины красных кровяных телец плода является выработка антител группы IgM, которые не проникают через плацентарный барьер и не имеют значения в развитии гемолитической болезни плода. Но они обеспечивают повышение чувствительности (сенсибилизация) иммунной системы женщины. И при повторном попадании эритроцитов плода на фоне имеющейся сенсибилизации идет быстрая и массивная выработка антител класса IgG, легко проникающих через плацентарный барьер и имеющих решающее значение в развитии гемолитической болезни плода. Для сенсибилизации достаточно перехода в кровь женщины 0,1 мл или 0,05 мл крови плода. Примерно в 1% случаев во время первой беременности у женщин с отрицательной резус-принадлежностью наблюдается сенсибилизация во время самой беременности, но после родов это значение увеличивается до 10%. И при каждых последующих родах риск иммунизации растет на 10%. Поэтому имеет большое значение сохранение и пролонгирование первой беременности.

Риск сенсибилизации увеличивается при:

— искусственных и самопроизвольных абортах в 8 недель и позднее;

— при внематочной беременности;

— при отслойке плаценты после родов, во время беременности в виде угрозы прерывания и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты в поздние сроки;

— хроническая плацентарная недостаточность;

— инвазивные вмешательства (биопсия ворсин хориона, плацентобиопсия, амниоцентез, кордоцентез);

— при акушерских операциях и травматичных родах.

- Проникновение антител матери через плаценту в кровь плода.

Пути попадания материнских антител:

— у части беременных на фоне плацентарной недостаточности антитела проникают к плоду во время беременности не ранее 18-20 недель, развивается гемолитическая болезнь плода. Риск увеличивается с увеличением срока беременности.

— антитела могут попасть в процессе родов. При этом во время беременности развитие плода нормальное, но после рождения развивается гемолитическая болезнь плода.

— вариант, когда антитела вообще не проникают через плаценту, и у иммунизированных женщин рождается здоровый резус-положительный ребенок.

- Действие антител на плод и развитие гемолитической болезни плода. Материнские антитела, попадая в кровь плода, фиксируются на поверхности эритроцитов, вызывая их разрушение. Из разрушенных красных кровяных телец высвобождается много билирубина, который окрашивает кожу и слизистые оболочки в желтый цвет (желтуха). Билирубин проникает через гематоэнцефалический барьер и попадает в головной мозг, вызывая билирубиновую энцефалопатию. Кроме того, большое количество билирубина может привести к генерализованному отеку плода. Гемолитическая болезнь плода способна вызвать развитие ДВС-синдрома (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания), который может привести к внутриутробной гибели плода.

Ведение беременных с отрицательным резус-фактором

Основными задачами акушера-гинеколога в этом случае являются следующие:

- Определение группы крови и резус-принадлежности у обоих супругов;

- Оценка факторов риска развития гемолитической болезни плода (наличие в прошлом переливаний крови, внематочной беременности, абортов, внутриутробной гибели плода, детей с гемолитической болезнью, инвазивных методов в предыдущую беременность, уточнить, было ли введение анти-D-иммуноглобулина в предыдущую беременность).

- Выявить наличие сенсибилизации, провести неспецифическую десенсибилизацию, по показаниям – специфическую профилактику (анти-D-иммуноглобулином).

- Определить беременную женщину в одну из диспансерных групп наблюдения:

1 – первобеременные женщины с отрицательным резус-фактором и отсутствием сенсибилизации;

2 – сенсибилизированные женщины с отрицательной резус-принадлежностью без признаков гемолитической болезни плода;

3 – женщины с отрицательным резус-фактором и наличием гемолитической болезни плода.

В зависимости от того, в какую группу наблюдения отнесут женщину, тактика ведения беременности имеет свои особенности. Но в любом случае, уровень современной медицины позволяет рассматривать каждый случай беременности индивидуально и разрабатывать рациональный алгоритм действий в конкретной ситуации.

Антиген системы Kell (K)

array(20) { [«catalog_code»]=> string(6) «110016» [«name»]=> string(38) «Антиген системы Kell (K)» [«period»]=> string(1) «1» [«period_max»]=> string(1) «2» [«period_unit_name»]=> string(6) «к.д.

» [«cito_period»]=> string(1) «3» [«cito_period_max»]=> string(1) «5» [«cito_period_unit_name»]=> string(3) «ч.

» [«group_id»]=> string(5) «19201» [«id»]=> string(4) «3518» [«url»]=> string(20) «antigen-sistemy-kell» [«podgotoa»]=> string(136) «

Не менее 3 часов после последнего приема пищи. Можно пить воду без газа.

» [«opisanie»]=> string(4277) «

Метод исследования: Реакция с моноклональными антителами

Определение группы крови, резус-принадлежности и типирование антигенов эритроцитов имеет большое значение при переливании крови для подбора совместимых пар донор-реципиент, профилактики опасных посттрансфузионных осложнений, а также для диагностики иммунологических конфликтов матери и плода во время беременности.

В настоящее время известно 29 систем антигенов эритроцитов. Клиническая роль многочисленных антигенов эритроцитов крови неодинакова, она определяется иммуногенностью антигенов.

Иммунногенность антигенов определяется способностью вырабатывать антитела к данным антигенам с образованием комплекса антиген-антитело, что приводит к гемолизу (разрушению) эритроцитов.

В этом плане первостепенное клиническое значение имеют антигены системы ABO (традиционная «группа крови») и резус (резус-фактор). Система Келл насчитывает 24 антигена, наибольшее клиническое значение при трансфузиях имеет антиген К (KELL 1).

Трансфузионные реакции, вызванные анти-К антителами, могут приводить к смертельному исходу в результате внесосудистого гемолиза эритроцитов.

[attention type=yellow]Антигены системы Келл выявляются на фетальных эритроцитах на ранних сроках беременности и могут вызвать гемолитическую болезнь новорожденных.

[/attention]

Анти-К антитела вызывают наиболее тяжелые формы с внутриутробной смертью и мертворождением.

Показания к исследованию:

- Обследования перед планирующимися гемотрансфузиями;

- Дополнительные обследования во время беременности с целью оценки статуса по системе резус и Kell;

- Обследование всех доноров крови в соответствии с приказом МЗ РФ № 183н от 02.04.2013г. «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов».

Интерпретация результатов:

В результате анализа фенотипирования эритроцитов по антигенам системы Kell (K):

Антиген системы Kell (K)

Обращаем Ваше внимание на то, что интерпретация результатов исследований, установление диагноза, а также назначение лечения, в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года, должны производиться врачом соответствующей специализации.

» [«serv_cost»]=> string(3) «930» [«cito_price»]=> string(4) «1860» [«parent»]=> string(2) «19» [10]=> string(1) «1» [«limit»]=> NULL [«bmats»]=> array(1) { [0]=> array(3) { [«cito»]=> string(1) «Y» [«own_bmat»]=> string(2) «12» [«name»]=> string(22) «Кровь с ЭДТА» } } [«within»]=> array(1) { [0]=> array(5) { [«url»]=> string(59) «fenotipirovanije-eritrocitov-po-antigenam-sistemy-rh-i-kell» [«name»]=> string(120) «Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (C, E, c, e) и Kell (K)» [«serv_cost»]=> string(3) «895» [«opisanie»]=> string(5612) «

Метод исследования: Реакция с моноклональными антителами

Определение группы крови, резус-принадлежности и типирование антигенов эритроцитов имеет большое значение при переливании крови для подбора совместимых пар донор-реципиент, профилактики опасных посттрансфузионных осложнений, а также для диагностики иммунологических конфликтов матери и плода во время беременности.

В настоящее время известно 29 систем антигенов эритроцитов. Клиническая роль многочисленных антигенов эритроцитов крови неодинакова, она определяется иммуногенностью антигенов. Иммунногенность антигенов определяется способностью вырабатывать антитела к данным антигенам с образованием комплекса антиген-антитело, что приводит к гемолизу (разрушению) эритроцитов.

В этом плане первостепенное клиническое значение имеют антигены системы ABO (традиционная «группа крови») и резус (резус-фактор). Система антигенов резус в настоящее время насчитывает 48 антигенов. Но значение имеют 5 основных антигенов – D, С, с, Е, e. Наибольшее клиническое значение имеет антиген D, при наличии которого говорят о резус-положительной крови.

Антиген D в 95% случаев является причиной гемолитической болезни новорожденных (ГБН) при несовместимости матери и плода, а также тяжелых посттрансфузионных осложнений.

Иммуногенность других антигенов С, Е, с, е (минорных) значительно ниже, но их определение важно при индивидуальном подборе крови для многократных трансфузий, в тех случаях, когда в сыворотке реципиента обнаружены иммунные антитела к антигенам системы резус, а также у женщин детородного возраста.

Система Келл насчитывает 24 антигена, наибольшее клиническое значение при трансфузиях имеет антиген К (KELL 1).

Трансфузионные реакции, вызванные анти-К антителами, могут приводить к смертельному исходу в результате внесосудистого гемолиза эритроцитов.

[attention type=yellow]Антигены системы Келл выявляются на фетальных эритроцитах на ранних сроках беременности и могут вызвать гемолитическую болезнь новорожденных.

[/attention]

Анти-К антитела вызывают наиболее тяжелые формы с внутриутробной смертью и мертворождением.

Антиген kell положительный что это значит — Врата закона

1 Рыжков С.В. 1 Давиденко В.Н. 1 Баданян Е.М. 1 Брижанова В.В. 1 Александрова Е.В. 1 Захаревич Г.А.

1 1 МБУЗ «Центральная городская больница» На конкретном клиническом примере представлен клинический опыт ведения беременности у пациентки с несовместимостью крови с плодом по эритроцитарным антигенам системы Келл, а также коррекции гемолитической болезни новорожденного у ее ребенка.

Пациентка наблюдалась в гинекологическом и акушерских отделениях МБУЗ «Центральная городская больница» г. Новошахтинска.

Своевременная диагностика, связанная с несовместимостью крови матери и плода по фактору Келл, а затем грамотное ведение беременности пациентки с последующей коррекцией гемолитической болезни новорожденного способствует благоприятному исходу с минимизацией отрицательных явлений для ребенка.

Диагностика иммунологического конфликта крови матери и плода по фактору Келл, своевременное проведение фототерапии с последующим заменным переливанием крови новорожденному ребенку позволило купировать проявления гемолитической болезни и добиться эффективного благоприятного клинического результата.

система антигенов эритроцитов Kellгемолитическая болезнь новорожденных 1. Донсков С.И. О происхождении антиэритроцитарных антител и их способности предупреждать сенсибилизацию родильниц (к теории протективного эффекта иммуноглобулина антирезус) // Вестник службы крови России. – 2010. – № 3. – С. 21–26.

2. Донсков С.И., Дубинкин И.В.

Группы крови системы Kell. – М.: Ньюдиамед, 2006. – 632 с. 3. Донсков С.И., Каландаров Р.С., Дубинкин И.В. Распределение трансфузионно опасных антигенов эритроцитов на территории Российской Федерации и сопредельных стран // Вестник службы крови России. – 2010. – № 4. – С. 33–36.

4. Донсков С.И., Пискунова Т.М., Липатова И.С., Червяков В.И.

Случай спонтанного антителообразования к антигенам системы Резус (возможный механизм феномена) // Вестник службы крови России. – 1998. – № 4. – С. 27–29.

5. Каландаров Р.С., Давыдова Л.Е., Донсков С.И.

Распределение групповых антигенов эритроцитов на земном шаре (обзор литературы) // Вестник службы крови России. – 2012. – № 4. – С. 58–62. 6. Лавряшина М.Б., Толочко Т.А., Волков А.Н. Аллоантигены крови человека. Учебное пособие.

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 83 с.

Система Kell – это совокупность 25 антигенов, которые могут располагаться на поверхности эритроцитов и определять их иммунологические свойства. Эти антигены обозначаются латинскими буквами К и к (в зависимости от их присутствия или отсутствия).

Исторически открытие фактора Kell, который нельзя было отнести к системе резус, произошло в 1946 году при анализе причины гемолитической желтухи новорожденного родильницы под фамилией Mrs. Kelleher.

Сыворотка крови Mrs. Kelleher реагировала с эритроцитами мужа и ее ребенка, а также эритроцитами примерно 7 % произвольно взятых лиц независимо от их групповой и резус-принадлежности.Новый фактор эритроцитов получил название Kell [6].

Антиген Келл наиболее распространен на Аравийском полуострове и в Европе, и крайне редко встречается в Восточной Азии. В мире существуют геногеографические оси, по которым закономерно меняется частота встречаемости различных антигенов. Так, в Евразии с запада на восток отмечается уменьшение частоты антигена Келл [5].

Частота антигена Kell среди русского населения колеблется от 4 % (в Иркутской области) до 9,4 % (в Кабардино-Балкарии). Данные по другим регионам следующие: Москва – 8,1 %, Свердловская область − 6 %, Хакасия – 5,3 % и Забайкальский край – 5 % [3].

На основании наличия антигена Kell в эритроцитах или его отсутствия все люди могут быть разделены на две группы: Kell-отрицательные и Kell-положительные.

Kell-фактор намного реже определяется в клинической практике у больных в отличие от антигенов системы АВО и резус.

Однако информация о них важна, особенно когда имеется иммунологическая несовместимость, несмотря на то, что по групповым и резус-антигенам имеется полное соответствие [2].

В настоящее время обнаружение в сыворотке крови анти-Kell-антител не является редкостью.

Частота наличия анти-Kell-антител среди аллоиммунизированных лиц превышает 5 %, что еще раз подчеркивает значение фактора Kell в трансфузиологии и необходимость типирования доноров по этому антигену.

Индекс сенсибилизации населения по фактору Келл составляет 18 %, из них 9 % – первичных реципиентов, и 9 % – первично беременных [1].В системе Келл выделяют три группы крови, которые определяются комбинацией двух антигенов. Группы крови в этой системе выглядят следующим образом – Кк, КК, кк. Эти антигены в иммунологическом отношении по своей актуальности стоят на втором месте после резус-фактора [2].

При беременности с эритроцитарными антигенами по системе Келл часто связано развитие иммунологического конфликта с плодом, что приводит к развитию гемолитической болезни плода и новорожденного (ГБН). В России ГБН диагностируют примерно у 0,6 % новорожденных.

Поскольку иммунологический конфликт по системе Келл не связан с АВО-системой и резус-фактором, он представляет особую сложность для диагностики. Основное значение в развитии ГБН имеют антитела матери класса IgG, которые легко проникают через плацентарный барьер и вступают в циркуляцию плода.

Аллоантитела матери не повреждают собственные эритроциты, но, попадая в кровеносное русло плода, разрушают его эритроциты, что приводит к развитию гемолитической болезни плода и новорожденного, клинические проявления которой разнообразны: от легкой анемии до внутриутробной смерти.

Степень гемолиза эритроцитов плода зависит от специфичности аллоантител, их природы, концентрации, способности к транспорту через плаценту, а так же от характеристик антигенов на эритроцитах плода.

Иммунный конфликт по фактору Kell при беременности может быть причиной ее невынашивания, привычного прерывания беременности до двух и более раза подряд. Чтобы избежать осложнений у беременных и плода при иммунологическом конфликте, настоятельно рекомендовано проведение фенотипирования по фактору Kell [1].

В процессе родов в кровоток плода вместе с кровью матери могут попадать иммунокомпетентные материнские клетки, продуцирующие антитела самой разнообразной специфичности: противобактериальные, противовирусные, а также аллогенные антиэритроцитарные.

При условии совместимости по HLA-системе эти клетки заселяют костный мозг новорожденного и продуцируют соответствующие антитела. Подобный механизм возникновения спонтанных антител, в том числе с аллогенной направленностью, по-видимому, является общебиологическим феноменом.Появление анти-Kell-антител может быть следствием трансплацентарного проникновения антителпродуцирующих клеток матери [1].

Попадающие в кровоток ребенка в процессе родов гемопоэтические клетки матери могут создавать в его костном мозге временный очаг кроветворения (миниалломиелотрансплантация). Выброс в кровоток ребенка иногруппных эритроцитов инициирует антителообразование в организме новорожденного. В действительности эти антитела имеют хотя и необычное, но аллоиммунное происхождение [4].

Целью настоящего клинического сообщения явилось показать клинический опыт ведения беременности у пациентки с несовместимостью с плодом по фактору Келл, а также коррекции ГБН у ее ребенка.

Пациентка Н. в течении беременности с 10 недели наблюдалась в гинекологическом отделении, в последующем была переведена под наблюдение в акушерское отделение МБУЗ «Центральная городская больница» г. Новошахтинска.

Анамнестические сведения: женщина с 4 беременностью (1 беременность – роды естественным путем, 2 и 3 беременность закончились плановыми медицинскими абортами, 4 беременность – настоящая).

Настоящая беременность протекает с титром анти-В антител с 10 недели – 1:16, сохраняющимся на данном уровне до 29 недели с последующим снижением титра к 31 недели до 1:8 и в последние недели гестационного срока до 1:4. Однократно на 29 неделе был выявлен титр по резусу анти-К 2+.

Беременность закончилась рождением ребенка женского пола на 40-41 неделе естественным путем с массой 3400 г и оценкой по шкале Апгар – 7-8 баллов.Status genitalis: наружные половые органы развиты правильно. Оволосение на лобке по женскому типу. Слизистая влагалища цианотичная. Шейка матки цилиндрической формы, цервикальный канал свободно проходим для одного пальца. Матка отклонена кпереди, увеличена до 15-16 недель беременности, плотная, чувствительная при пальпации. Придатки с обеих сторон не определяются. Своды свободные.

Результаты УЗИ: размеры матки в горизонтальной плоскости 168х138х88 мм, форма матки грушевидная, контуры чёткие, в положении anteflexio. Структура и размеры обоих яичников без особенностей. Свободной жидкости в заднем своде нет.

Группа крови у ребенка по системе АВО была III (В), резус- положительная, результат фенотипирования антигенов эритроцитов – ДСсеесw H Kell (+).

В общем анализе крови – гемоглобин 143 г/л, эритроциты – 4,2*1012/л, тромбоциты – 284*109/л, гематокрит – 37 %, лейкоцитарная формула в пределах нормы.

При анализе биохимических показателей пуповинной крови билирубин составил 68,1 мкмоль/л, непрямой билирубин – 64,9 мкмоль/л, проба Кумса – положительная, общий белок – 51 г/л.

После обсуждения дальнейшей тактики ведения новорожденного, было принято решение начать фототерапию. Фототерапия – одна из процедур физиотерапии, основанная на лечебном воздействии ультрафиолетового спектра солнечного света с длинной волны 400–550 нм.

Под воздействием световой волны необходимого диапазона билирубин превращается в изомер, который организм новорожденного способен вывести с физиологическими отправлениями, что снижает уровень билирубина в крови и защищает организм от его токсического воздействия.

Спустя 6 часов после фототерапии у новорожденной отмечалось повышение общего билирубина в крови до 192,9 мкмоль/л, непрямого билирубина до 186,0 мкмоль/л, содержание общего белка 41 г/л. Фототерапию решено продолжить, вместе с этим был обеспечен венозный доступ (поставлен пупочный катетер № 8).

Общий билирубин через 3 часа повысился до 218 мкмоль/л, непрямой – до 209,8 мкмоль/л, почасовой прирост билирубина 16,1 мкмоль/л/час.Исходя из динамики клинической картины решено начать заместительное переливание крови из расчета 180 мл/кг эритроцитарной взвесью 0(1) первая резус-отрицательная Сс+ D-Ee+ K- и нативной плазмы АВ (4) четвертой резус-отрицательной. Заместительное переливание крови девочка перенесла благополучно.

Повторно проведенное биохимическое исследование крови показало: общий билирубин – 134 мкмоль/л, непрямой – 120,9 мкмоль/л, общий белок – 42 г/л. В общем анализе крови – гемоглобин 146 г/л, эритроциты – 5,1*1012/л, тромбоциты – 180*109/л, гематокрит – 45 %, лейкоцитарная формула – вариант нормы.

Мама и ребенок были выписаны из родильного отделения в удовлетворительном состоянии.

У новорожденной при выписке результаты биохимического исследования крови слеующие: общий билирубин – 62,4 мкмоль/л, непрямой – 50,2 мкмоль/л, общий белок – 50 г/л.

В общем анализе крови – гемоглобин 142 г/л, эритроциты 4,8*1012/л, тромбоциты – 158*109/л, гематокрит – 43 %, лейкоцитарная формула – вариант нормы.

Выводы

Настороженность врачей в ситуациях, связанных с несовместимостью по фактору Келл, своевременная диагностика иммунологического конфликта, а затем грамотное ведение беременности пациентки с последующей коррекцией гемолитической болезни новорожденного способствует благоприятному исходу с минимизацией отрицательных явлений для ребенка.

Библиографическая ссылка

Рыжков С.В., Давиденко В.Н., Баданян Е.М., Брижанова В.В., Александрова Е.В., Захаревич Г.А.

НАШ ОПЫТ МОНИТОРИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ КРОВИ МАТЕРИ И ПЛОДА ПО СИСТЕМЕ АНТИГЕНОВ КЕЛЛ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.

– 2017. – № 2-2. – С. 198-200;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11245 (дата обращения: 10.10.2019).

Мы с тобой разной крови… – МК

“МК” попытался выяснить, почему люди разделились по группам и резус-факторам

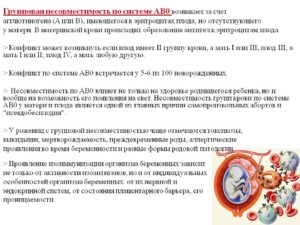

Причины резус конфликта АВ0-конфликта

Введение

Встав на учет в женской консультации, каждая беременная женщина получает массу направлений на анализы, среди которых в обязательном порядке есть анализ для определения групповой и резусной принадлежности крови обоих супругов.

В большинстве случаев всех волнует именно наличие или отсутствие этого самого резус-фактора, так как все знают о вероятности развития резус-конфликта у матери и ребенка. При этом мало кто осведомлен о существующей возможности возникновения иммунологического конфликта по группам крови. О резус-конфликте наслышано большинство беременных.

А вот о том, что группа крови матери может не подходить группе крови ребенка, знают не все. Однако такие ситуации случаются не реже, чем резус-конфликт. И к ним нужно быть готовым.

Если у будущей мамы первая группа крови, а у отца ребенка – вторая, третья или четвертая, в женской консультации могут назначить анализ на групповые антитела (гемолизины). Это делается, чтобы определить, есть ли у мамы с малышом вероятность конфликта по группе крови.

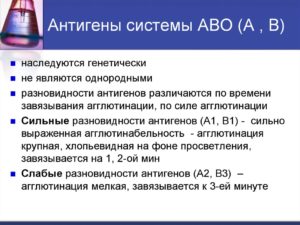

Почему происходит иммунологический конфликт?

Первая группа крови не содержит в эритроцитах антигенов А и В, зато имеются антитела α и β. Во всех остальных группах такие антигены есть и поэтому первая группа крови, встретившись с чужеродными для нее антигенами А или В начинает с ними «вражду», разрушая эритроциты содержащие в себе эти антигены. Именно этот процесс и является иммунологическим конфликтом по системе АВ0.

Кому стоит опасаться возникновения конфликта по группе крови?

Теоретически такая проблема может возникнуть в том случае, если у матери с будущим малышом оказываются разные группы крови:

- женщина с I или III группой крови — плод со II;

- женщина с I или II группой крови — плод с III;

- женщина с I, II или III группой — плод с IV.

Самым опасным сочетанием считается, если женщина с I группой крови вынашивает ребенка со II или III. Именно такой расклад чаще всех остальных приводит к развитию всех признаков конфликта у матери с плодом и возникновению гемолитической болезни у новорожденного. В группу риска также входят женщины:

- получавшие в прошлом переливание крови;

- пережившие несколько выкидышей или абортов;

- родившие ранее ребенка, у которого развилась гемолитическая болезнь или отставание психического развития.

Возможность развития группового иммунологического конфликта по системе АВ0 существует у семейных пар имеющих следующие сочетания групп крови:

- женщина с I группой + мужчина со II, III или IV;

- женщина со II группой + мужчина с III или IV;

- женщина с III + мужчина со II или IV.

Что способствует развитию конфликта?

От развития конфликта по группам крови защищает правильно функционирующая и здоровая плацента. Её особенное строение не позволяет крови матери и плода смешиваться, в частности, благодаря плацентарному барьеру.

Однако это все-таки может произойти при нарушении целостности сосудов плаценты, её отслойке и других повреждениях или, что чаще всего, во время родов.

Попавшие в материнское кровяное русло клетки плода, в случае их чужеродности, вызывают выработку антител, которые обладают возможностью проникновения в организм плода и атаки клеток его крови, вследствие чего происходит гемолитическая болезнь.Токсическое вещество билирубин, образующееся в результате такого воздействия в больших количествах, способно повреждать органы ребенка, в основном мозг, печень и почки, что может грозить серьезными последствиями для физического и умственного здоровья малыша.

Проявления группового конфликта, его лечение и профилактика

Беременная женщина не будет ощущать никаких признаков развития конфликта по группам крови. Узнать о его возникновении поможет анализ крови, который покажет высокий титр антител в крови женщины. При развитии гемолитической болезни плода и новорожденного могут наблюдаться:

- отеки,

- желтушность,

- анемия,

- увеличение селезенки и печени.

Профилактикой серьезных осложнений является регулярная сдача крови на анализ и выявление в ней специфических антител — гемолизинов. В случае их нахождения беременная женщина попадает под наблюдение.

Если в результате повторных анализов титр антител продолжит неуклонно расти, а состояние плода ухудшаться, то может потребоваться преждевременное родоразрешение или внутриутробное переливание крови плоду.

Некоторые врачи-гинекологи регулярно назначают беременным женщинам с первой группой крови анализ на групповые антитела в том случае, если для этого имеются предпосылки.

На деле это происходит очень редко, по причине того, что конфликт по системе АВ0 обычно не влечет за собой серьезных последствий и вызывает желтуху только уже у рожденного ребенка, практически не влияя на плод в утробе.

Поэтому здесь не существует таких массовых исследований как при беременности резус-отрицательной женщины.

Гемолитическая болезнь новорожденного требует обязательного лечения во избежание развития тяжелых осложнений. Чем ярче выражены симптомы, тем интенсивнее конфликт, для подтверждения которого проводят анализ крови на повышенное содержание билирубина.

Смысл лечения заключается в удалении из крови ребенка антител, поврежденных эритроцитов и излишнего билирубина, для чего проводится фототерапия и другое симптоматическое лечение.

В том случае, если это не помогает, или уровень билирубина в крови растет очень быстро, то прибегают к процедуре переливания крови новорожденному.

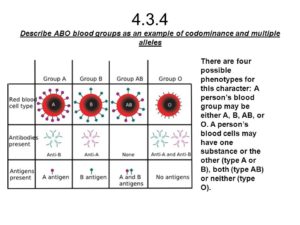

Будущим родителям, попадающим под риск развития такого конфликта, необходимо знать, что, во-первых, вероятность возникновения реального конфликта по группам крови на практике очень мала, а во-вторых, он чаще всего протекает гораздо легче резус-конфликта, и случаи тяжелого течения сравнительно редки, поэтому конфликт по системе АВ0 считается менее опасным для здоровья малыша.Группы крови — это генетически наследуемые признаки, не изменяющиеся в течение жизни при естественных условиях. Группа крови представляет собой определённое сочетание поверхностных антигенов эритроцитов (агглютиногенов) системы АВО.

Определение групповой принадлежности широко используется в клинической практике при переливании крови и её компонентов, в гинекологии и акушерстве при планировании и ведении беременности.

Система групп крови AB0 является основной системой, определяющей совместимость и несовместимость переливаемой крови, т. к. составляющие её антигены наиболее иммуногенны.

Особенностью системы АВ0 является то, что в плазме у неиммунных людей имеются естественные антитела к отсутствующему на эритроцитах антигену.

Систему группы крови АВ0 составляют два групповых эритроцитарных агглютиногена (А и В) и два соответствующих антитела — агглютинины плазмы альфа (анти-А) и бета (анти-В).

Различные сочетания антигенов и антител образуют 4 группы крови:

- Группа 0 (I) — на эритроцитах отсутствуют групповые агглютиногены, в плазме присутствуют агглютинины альфа и бета;

- Группа А (II) — эритроциты содержат только агглютиноген А, в плазме присутствует агглютинин бета;

- Группа В (III) — эритроциты содержат только агглютиноген В, в плазме содержится агглютинин альфа;

- Группа АВ (IV) — на эритроцитах присутствуют антигены А и В, плазма агглютининов не содержит.

Определение групп крови проводят путём идентификации специфических антигенов и антител (двойной метод или перекрёстная реакция).

Несовместимость крови наблюдается, если эритроциты одной крови несут агглютиногены (А или В), а в плазме другой крови содержатся соответствующие агглютинины (альфа- или бета), при этом происходит реакция агглютинации.

Переливать эритроциты, плазму и особенно цельную кровь от донора к реципиенту нужно строго соблюдая групповую совместимость. Чтобы избежать несовместимости крови донора и реципиента, необходимо лабораторными методами точно определить их группы крови.

Лучше всего переливать кровь, эритроциты и плазму той же группы, которая определена у реципиента.В экстренных случаях эритроциты группы 0, но не цельную кровь!, можно переливать реципиентам с другими группами крови; эритроциты группы А можно переливать реципиентам с группой крови А и АВ, а эритроциты от донора группы В — реципиентам группы В и АВ.

Карты совместимости групп крови (агглютинация обозначена знаком «+»)

| Кровь донора | Кровь реципиента | |||

| 0 (I) | A (II) | B (III) | AB (IV) | |

| 0 (I) | — | + | + | + |

| A (II) | + | — | + | + |

| B (III) | + | + | — | + |

| AB (IV) | + | + | + | — |

| Эритроциты донора | Кровь реципиента | |||

| 0 (I) | A (II) | B (III) | AB (IV) | |

| 0 (I) | — | — | — | — |

| A (II) | + | — | + | — |

| B (III) | + | + | — | — |

| AB (IV) | + | + | + | — |

Групповые агглютиногены находятся в строме и оболочке эритроцитов. Антигены системы АВО выявляются не только на эритроцитах, но и на клетках других тканей или даже могут быть растворёнными в слюне и других жидкостях организма.

Развиваются они на ранних стадиях внутриутробного развития, у новорожденного уже находятся в существенном количестве.

Кровь новорожденных детей имеет возрастные особенности — в плазме могут еще не присутствовать характерные групповые агглютинины, которые начинают вырабатываться позже (постоянно обнаруживаются после 10 месяцев) и определение группы крови у новорожденных в этом случае проводится только по наличию антигенов системы АВО.

Помимо ситуаций, связанных с необходимостью переливания крови, определение группы крови, резус-фактора, а также наличия аллоиммунных антиэритроцитарных антител должно проводиться при планировании или во время беременности для выявления вероятности иммунологического конфликта матери и ребёнка, который может приводить к гемолитической болезни новорожденных.

Гемолитическая болезнь новорожденных — гемолитическая желтуха новорожденных, обусловленная иммунологическим конфликтом между матерью и плодом из-за несовместимости по эритроцитарным антигенам. Болезнь обусловлена несовместимостью плода и матери по D-резус- или АВО-антигенам, реже имеет место несовместимость по другим резус- (С, Е, с, d, e) или М-, М-, Kell-, Duffy-, Kidd-антигенам.

Любой из указанных антигенов (чаще D-резус-антиген), проникая в кровь резус-отрицательной матери, вызывает образование в её организме специфических антител. Последние через плаценту поступают в кровь плода, где разрушают соответствующие антигенсодержащие эритроциты.

Предрасполагают к развитию гемолитической болезни новорожденных нарушение проницаемости плаценты, повторные беременности и переливания крови женщине без учёта резус-фактора и др. При раннем проявлении заболевания иммунологический конфликт может быть причиной преждевременных родов или выкидышей. Существуют разновидности (слабые варианты) антигена А (в большей степени) и реже антигена В.

Что касается антигена А, имеются варианты: сильный А1 (более 80%), слабый А2 (менее 20%), и еще более слабые (А3, А4, Ах — редко).

Это теоретическое понятие имеет значение для переливания крови и может вызвать несчастные случаи при отнесении донора А2 (II) к группе 0 (I) или донора А2В (IV) — к группе В (III), поскольку слабая форма антигена А иногда обуславливает ошибки при определении группы крови системы АВO. Правильное определение слабых вариантов антигена А может требовать повторных исследований со специфическими реагентами.

Снижение или полное отсутствие естественных агглютининов альфа и бета иногда отмечается при иммунодефицитных состояниях:- новообразования и болезни крови — болезнь Ходжкина, множественная миелома, хроническая лимфатическая лейкемия;

- врождённые гипо- и агаммаглобулинемия;

- у детей раннего возраста и у пожилых;

- иммуносупрессивная терапия;

- тяжёлые инфекции.

Трудности при определении группы крови вследствие подавления реакции гемагглютинации возникают также после введения плазмозаменителей, переливания крови, трансплатации, септицемии и пр.

Наследование групп крови

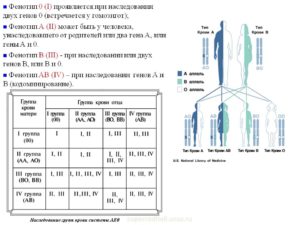

В основе закономерностей наследования групп крови лежат следующие понятия. В локусе гена АВО возможны три варианта (аллеля) — 0, A и B, которые экспрессируются по аутосомно-кодоминантному типу.

Это означает, что у лиц, унаследовавших гены А и В, экспрессируются продукты обоих этих генов, что приводит к образованию фенотипа АВ (IV). Фенотип А (II) может быть у человека, унаследовавшего от родителей два гена А или гены А и 0.

Соответственно фенотип В (III) — при наследовании двух генов В или В и 0. Фенотип 0 (I) проявляется при наследовании двух генов 0. Таким образом, если оба родителя имеют II группу крови (генотипы AА или А0), кто-то из их детей может иметь первую группу (генотип 00).

Если у одного из родителей группа крови A (II) с возможным генотипом АА и А0, а у другого B (III) с возможным генотипом BB или В0 — дети могут иметь группы крови 0 (I), А (II), B (III) или АВ (IV).

Антиген Kell: определение и донорство

Исследование крови на антигены проводится перед переливанием крови, чтобы узнать, есть ли риск отторжения эритроцитов донора. Система антигенов Kell насчитывает 25, находящихся непосредственно на эритроцитах.

Если ни один из них не находят при анализе у реципиента, значит, донора нужно подыскивать среди тех, кто также не имеет этих антигенов.

Международной системой дифференцировки белков антиген Kell был также включен в перечень, он получил код CD238.

Антигены системы крови иногда становятся причиной гемолитической болезни новорожденных. Сейчас каждая беременная должна пройти тест и знать, какой у нее антиген Kell: положительный или отрицательный. А также тест обязан пройти муж беременной.

Что такое система Kell-cellano?

Система Kell — это система антигенов, которые находятся на поверхности эритроцитов, как и более известный белок резус. Белки системы Kell-cellano служат мишенью для иммунных клеток.

Поэтому при смешении Kell-отрицательной крови с Kell-положительной иммунные клетки отрицательной группы нападают на «чужие» белки, то есть начинается яркая иммунная реакция на чужеродные красные кровяные тельца.

Система антигенов Kell занимает по актуальности следующее третье место после системы резус-фактора. Но есть и другие антигены, например, система Lutheran, Daffy и другие.

Система Kell состоит всего из 2 антигенов. Групп крови выделяют 3, выглядят они следующим образом – Кк, КК и кк или К0, К1, К2. То есть выделяют Kell-положительную, Kell-отрицательную кровь и фенотип Маклеода.

Отдельно выделенная группа — фенотип Маклеода (Маклауда) — это аномалия, при которой обнаружить антигены Kell в лаборатории не всегда удается. Их мало в крови, но они есть. Считается, что аномалия связана с геном Маклеода, который блокирует белок, необходимый для синтеза упомянутого белка.

История открытия

В 1945 году был впервые обнаружен пациент — миссис Келлачер. У этой женщины обнаружили антитела в крови на неизвестный тогда белок.

Позже обнаружилась беременная женщина, в крови которой присутствовали антитела К2, ее фамилия Келано. Новую систему крови так и назвали — система «Келл-Келано».

Еще одну группу выделили после открытия фенотипа Маклеода в 1961 году студентом медицинского факультета Гарвардского университета Хью Маклеодом.

Сдача крови на антиген

У большинства населения планеты Kell-антиген отрицательный. То есть эта группа белков отсутствует. Однако стоит перестраховаться и узнать свою группу крови по системе Kell-cellano. Тогда в случае резкой потери крови медики точно будут знать, можно ли пациенту вливать кровь с такими белками или нет.

Определение антигена Kell происходит в лаборатории после специального теста. Для теста берут кровь натощак из вены. Курение перед анализом крови на присутствие белка, как и при других подобных анализах, запрещено.

Реагентом служит проба крови, в которой антиген Kell присутствует. Кровь для таких целей берут у доноров, которые уже иммунизированы в результате гемотрансфузии.

За границей антитела Kell выпускают специальные сертифицированные компании.

Показания для анализа

Когда в кровь Kell-положительного человека попадают эритроциты Kell-отрицательного, в результате происходит гибель клеток крови.

Поэтому важно в процессе подготовки к переливанию выяснить, к какому же типу относится кровь реципиента — К1, К2 или К0. Также это необходимо беременным женщинам.

При кровотечениях во время родов конфликт крови матери и ребенка также случается. В результате малыш рождается уже с гемолитической анемией либо с гемолитической болезнью.

Стоимость

Стоимость зависит от того региона, где человек проживает. Тест несложен, он не занимает много времени. Однако реагенты имеют свою цену, которая заложена в стоимость анализа. В Москве провести такой анализ стоит от 450 рублей и выше.

Что происходит при переливании другой группы крови?

Итак, лица с Келл-положительной группой могут принимать кровь с таким белком. Они являются универсальными реципиентами по этой системе. Но с группой К- процедура переливания крайне опасна.

Если после первого переливания человек особо не пострадает, его иммунная система только подготавливается к «нападению», формирует антигены. При повторном попадании несоответствующей группы крови в организм начинается крайне опасная реакция.

Эритроциты донорской крови будут убиты лейкоцитами реципиента.

Возникает аутоиммунная гемолитическая анемия. Это весьма опасное заболевание, так как именно эритроциты переносят кислород. А при недостатке кислорода страдают все системы и органы.

Нужны ли Kell-положительные доноры?

Пациентов, нуждающихся в такой крови, очень мало. И поэтому лица, имеющие этот антиген, не могут стать донорами.

Министерством здравоохранения РФ сейчас запрещено брать у kell-положительных людей цельную кровь. Перед забором донорской крови ее обязательно проверяют на это. Поэтому в России риска получить посттрансфузионные осложнения нет. Но если человек с Kell-положительной группой желает помочь кому-либо, он имеет право сдать такие компоненты крови, как тромбоциты или плазму.